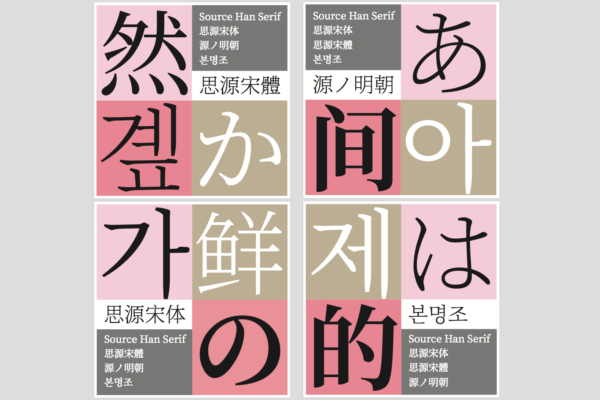

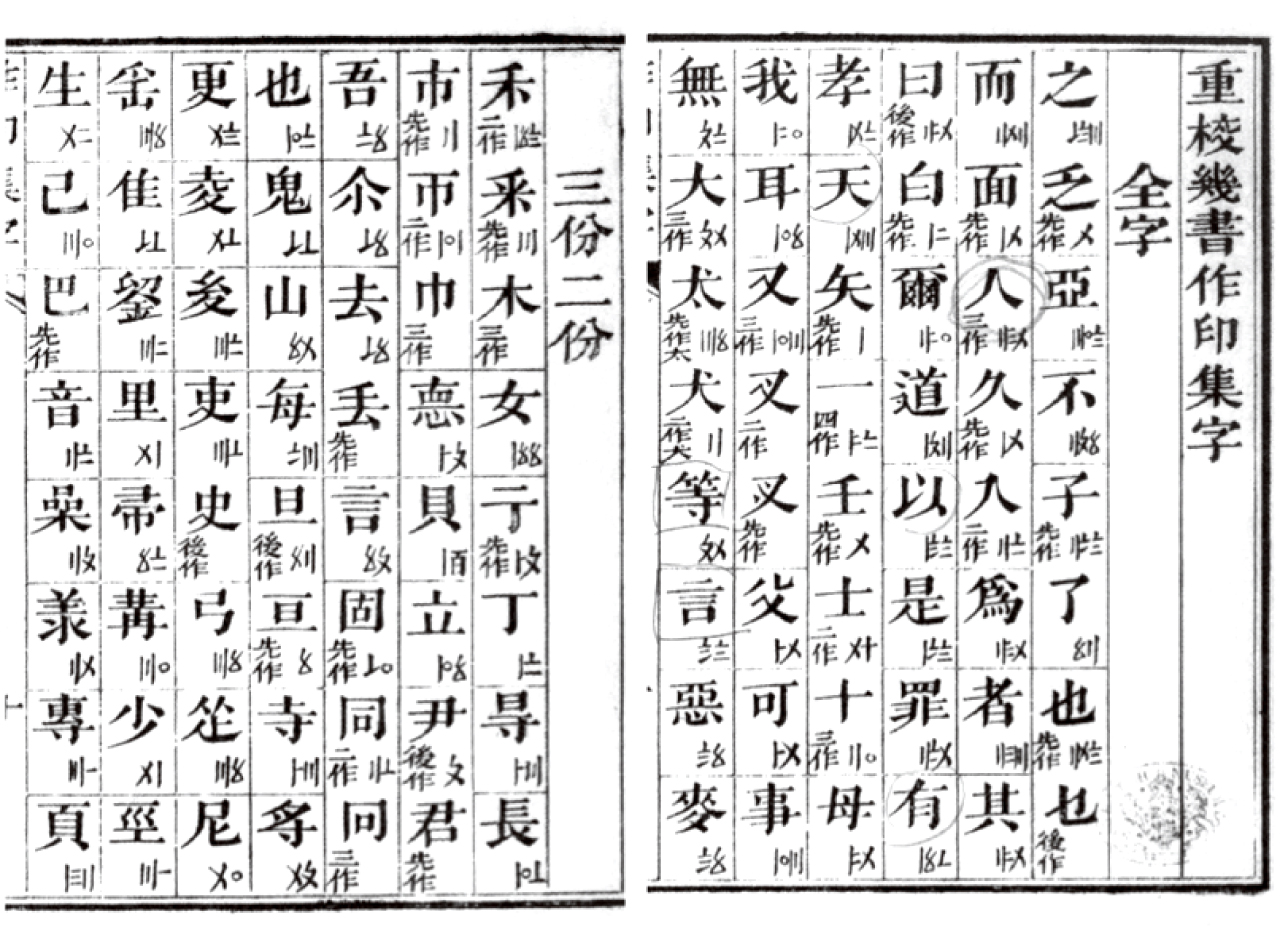

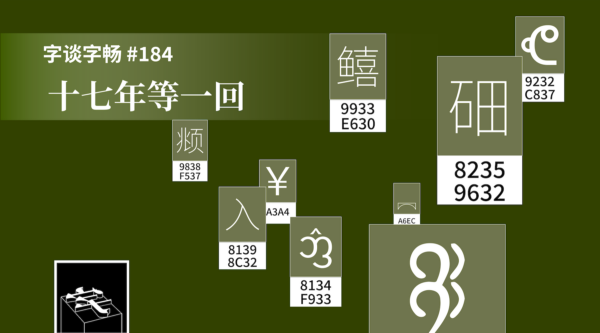

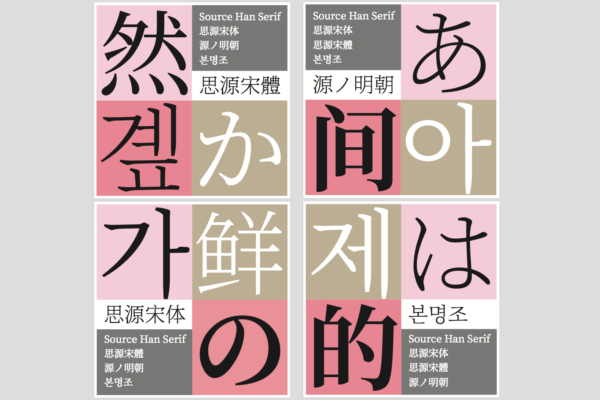

2017 年 4 月 3 日(北京时间 4 月 4 日)Google 和 Adobe 联合发布了他们共同合作的第二款完全免费开源的「泛中日韩字体」,成为设计界、技术界的一大新闻。这套字由七款字重构成,内含字形达到了 OpenType 规格上限的 65 535 个。由于整个项目的内容非常庞大而复杂,涉及商业合作、开源版权、字体设计、文字编码、工程技术等多方面的内容,大家在好奇的同时不免也会产生了不少疑问。针对中文媒体上存在一些不甚准确的说法,我们在此用问答的形式对这套字加以说明,供大家在使用、开发时参考。

Type is Beautiful 在十年前的今天成立。2007 年 4 月,我们写下第一篇关于 Helvetica 和 Arial 体的比较文章,由此展开了我们在中文世界对文字设计和视觉文化的研究和探讨。

图:Brad Duncan

图:Brad Duncan20 世纪 70 年代初期的美国见证了社会变革思潮和社会活动的升温。反战运动愈演愈烈,民权运动尤其是黑人平权运动发展到了最高峰,女性和同性恋者要求解放的呼声越加高涨。这些运动虽然由不同的根源促生,但受到了反种族主义、女权主义、共产主义、无政府主义、泛非洲主义等意识形态的影响,具有鲜明的共同特征。

在这一波社会运动的浪潮中,留下了不计其数的宣传材料,海报、传单、小册子、报刊、专辑封面……它们被印制出来,分发到街头巷尾,最后似乎注定在历史中转瞬即逝,但仍有不少保存了下来。在纽约布鲁克林,一个名为 Interference Archive(社会干预档案)的团体在今年 1 月至 3 月举行了名为「捷报传来:美国 1970–1979 左翼激进运动印刷史料」(Finally Got The News: The Printed Legacy of the U.S. Radical Left, 1970-1979)的展览,将这些政治意涵极为丰富却少有人知的资料悉数展出。

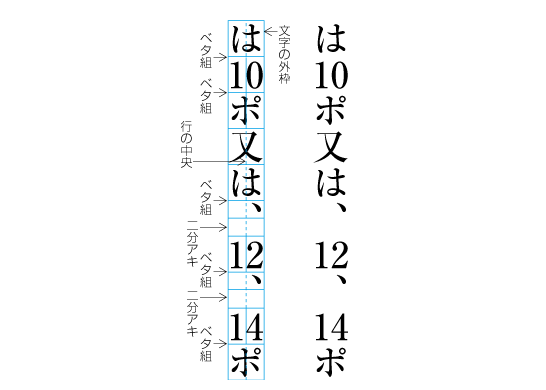

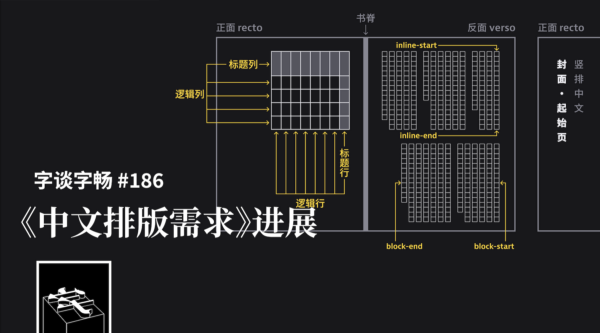

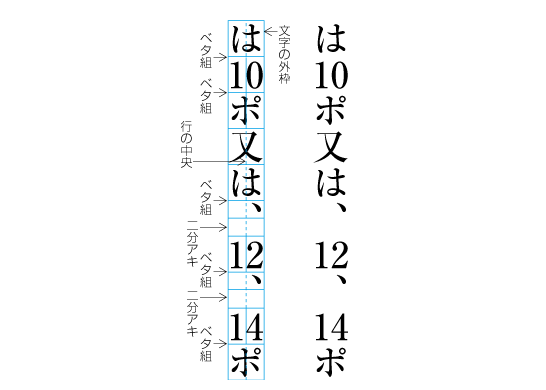

《日文排版需求》的纸质版厚达 400 页

《日文排版需求》的纸质版厚达 400 页

作者 / Author: Richard Ishida

原题 / Original Title: Next steps for Japanese script support

授权翻译 / Translation with permission: Eric LiuOriginal English Text Copyright © 2017 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. This translation has not been reviewed by W3C.

正如大家所知,作为日本多名字体排印专家多年来活动的成果,《日文排版需求》(Requirements for Japanese Text Layout, JLReq)文档最新版已于 2012 年 4 月发布。虽然其中的很多需求最初均来自书籍出版的使用案例,但大多数需求仍然与 Web 网页,尤其是网络上的电子书和其他分页格式密切相关。这份文档一直是 W3C 标准、网页以及电子书开发者非常有用的需求来源。

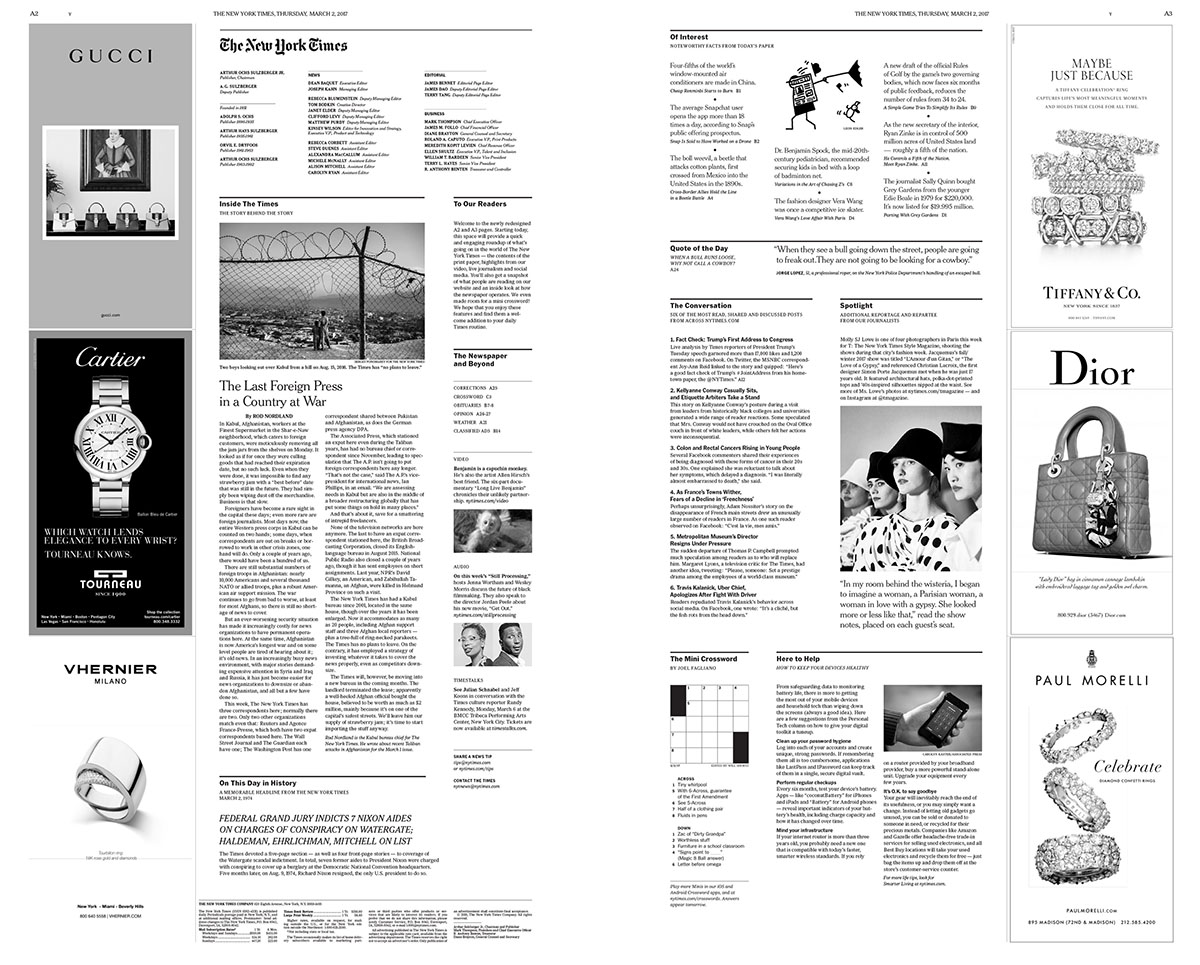

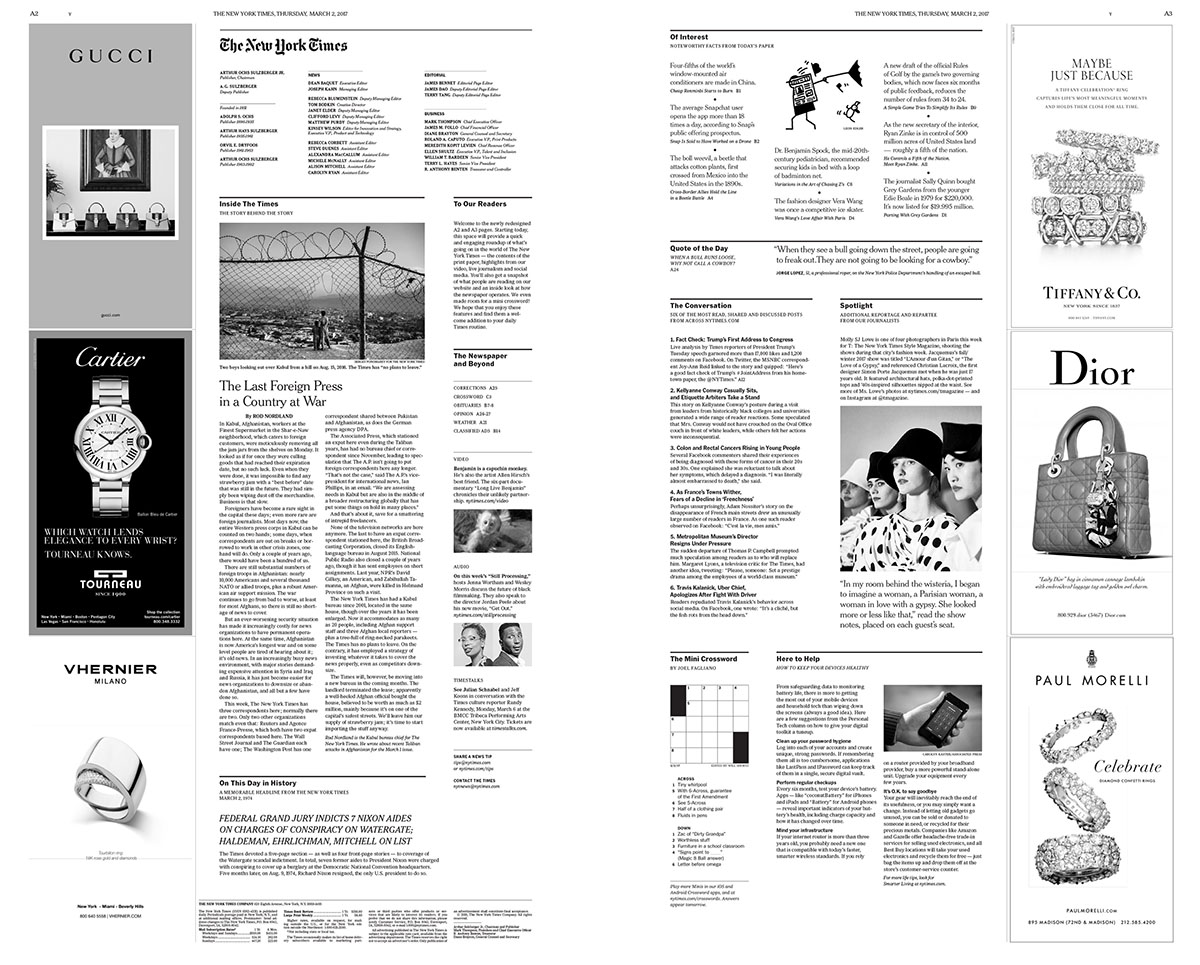

图:Co.Design

图:Co.Design2017 年 3 月 2 日的《纽约时报》纸质版推出了全新设计改版后的 A2–3 版。

重新设计后的两版不仅囊括了聚焦报道、今日关注点、历史上的今天、每日语录、惠民信息,还加入了新闻制作幕后故事、网络版时报必读和视频音频推荐的板块,把填字游戏也挪了进来,据说甚至还会刊载记者的推特发文。整体设计风格明显借鉴了杂志和网页的视觉语言,各栏目以模块形式简洁齐整地分布在版面上,在高密度的信息之间仍然留出舒适的空白,使读者的目光自在游移,即便不细读也能快速纵览全局。

著名的艺术评论家、作家、画家 John Berger(约翰·伯格)近日去世,享年 90 岁。Berger 早年学习、从事绘画,后来从教授绘画转而进行艺术评论,以观点独特、犀利,表达直接、引人著称。后来凭借《Ways of Seeing》(观看之道)系列纪录片及配书,成为英国左派(马克思主义)重要的艺术评论家,影响深远。

Berger 将自己对图像、文字的见解深入至自己写作、出版的书中。从「讲故事者」的角度,Berger 通过深度合作来进行自己的每一本书制作,让自己的想法可以和其他作者、设计师、编辑和摄影师充分交流,以通过多元的手法来完成一个统一的主题论述。我们因此从设计角度选择了三本书,介绍 John Berger 的思想和书籍。

上海市中心某大厦门口贴的春联

上海市中心某大厦门口贴的春联这是在前几年的春节笔者在上海拍摄到的一张照片。当时只是觉得这幅春联平仄不对,然后才发现原来是把上下联贴反了。于之前我也曾把一些春联图贴到社交网络上,同为 TIB 作者的梁海回复说:「主要是很多人根本判断不出来哪个是上联……」

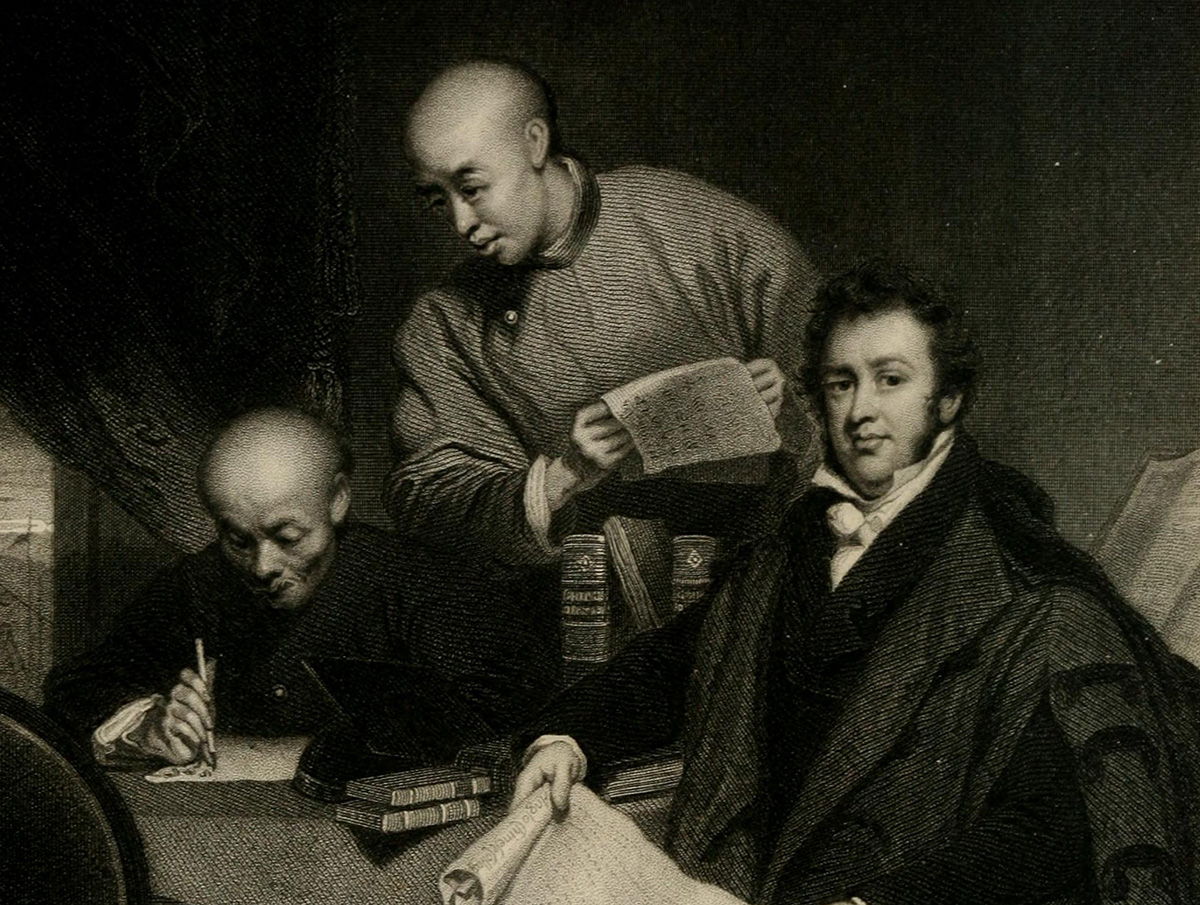

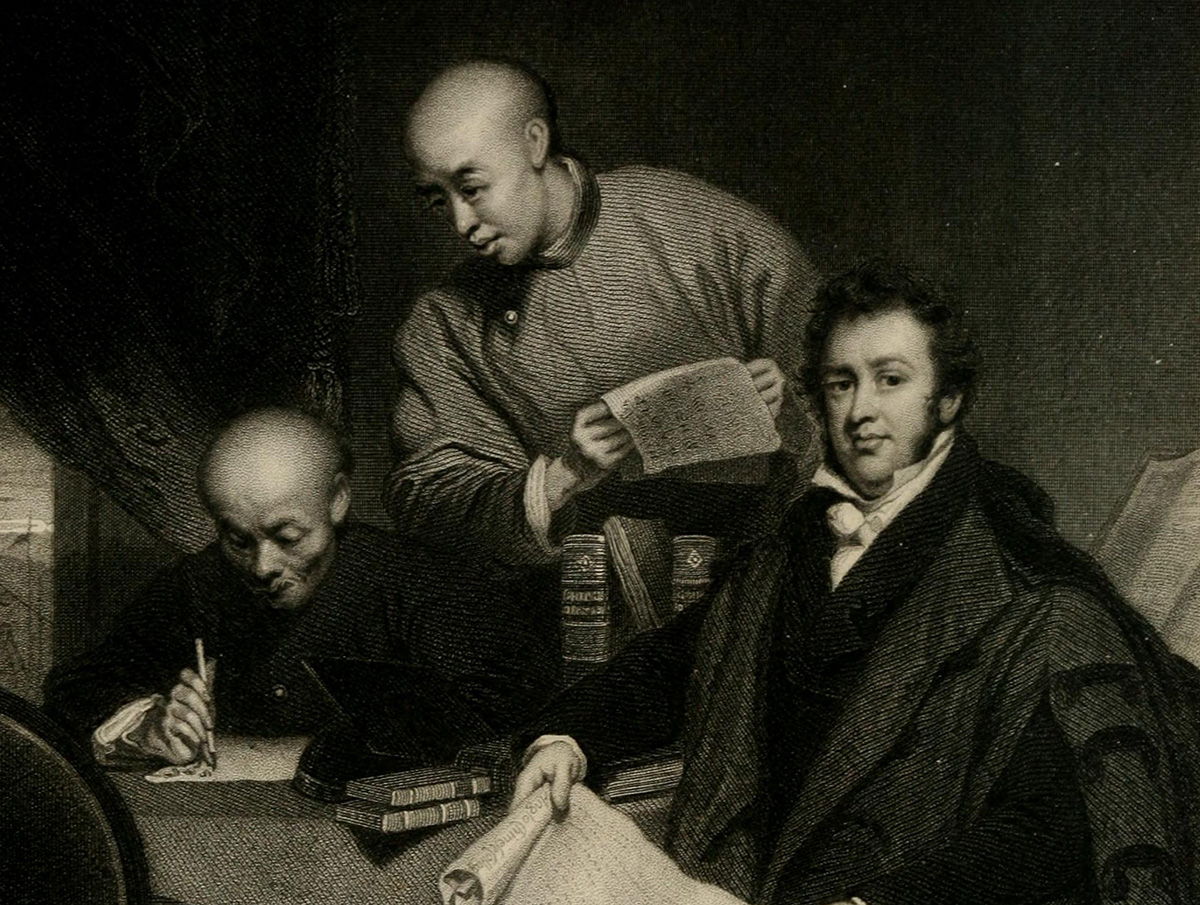

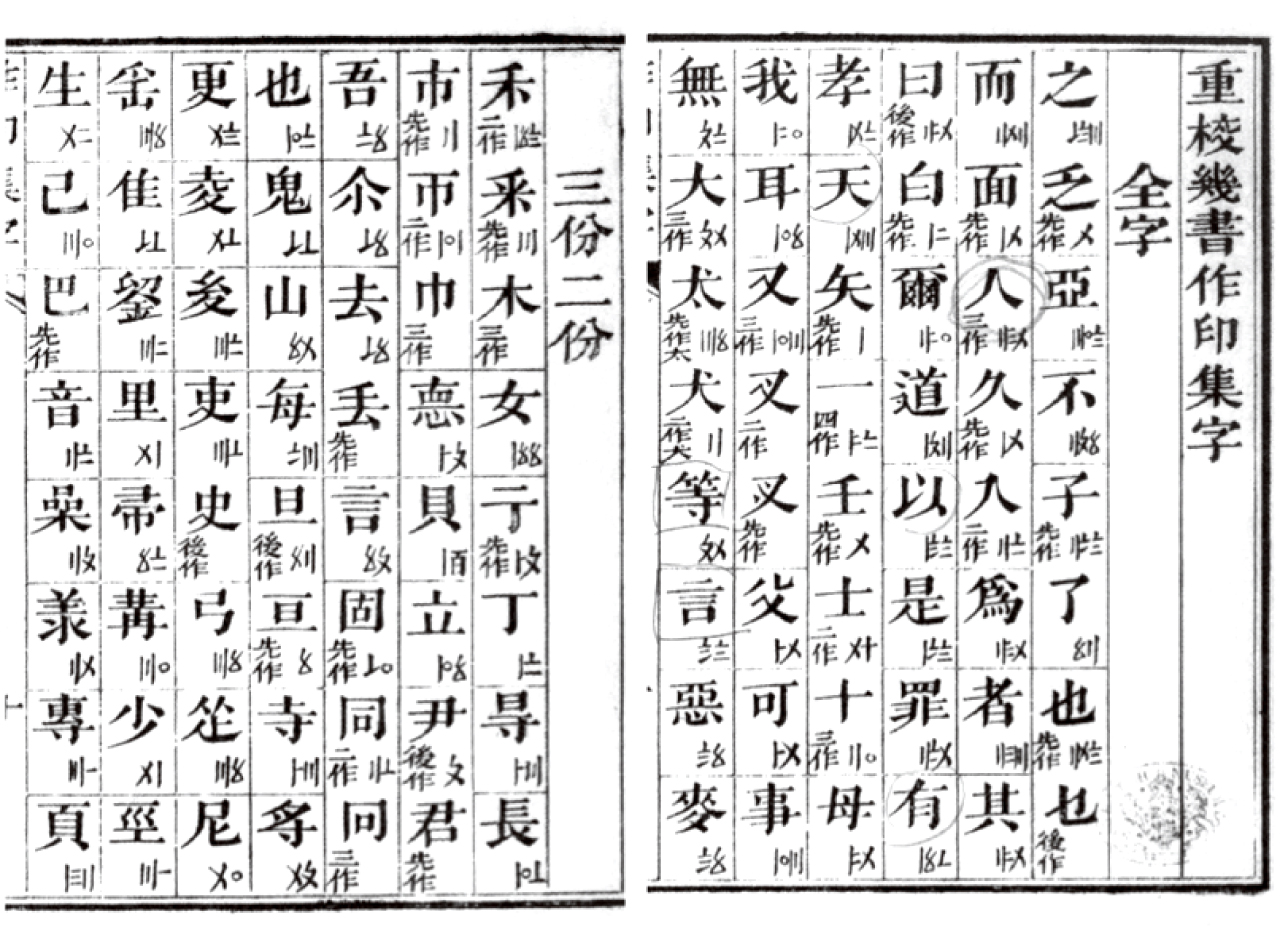

马礼逊。图:Wikipedia

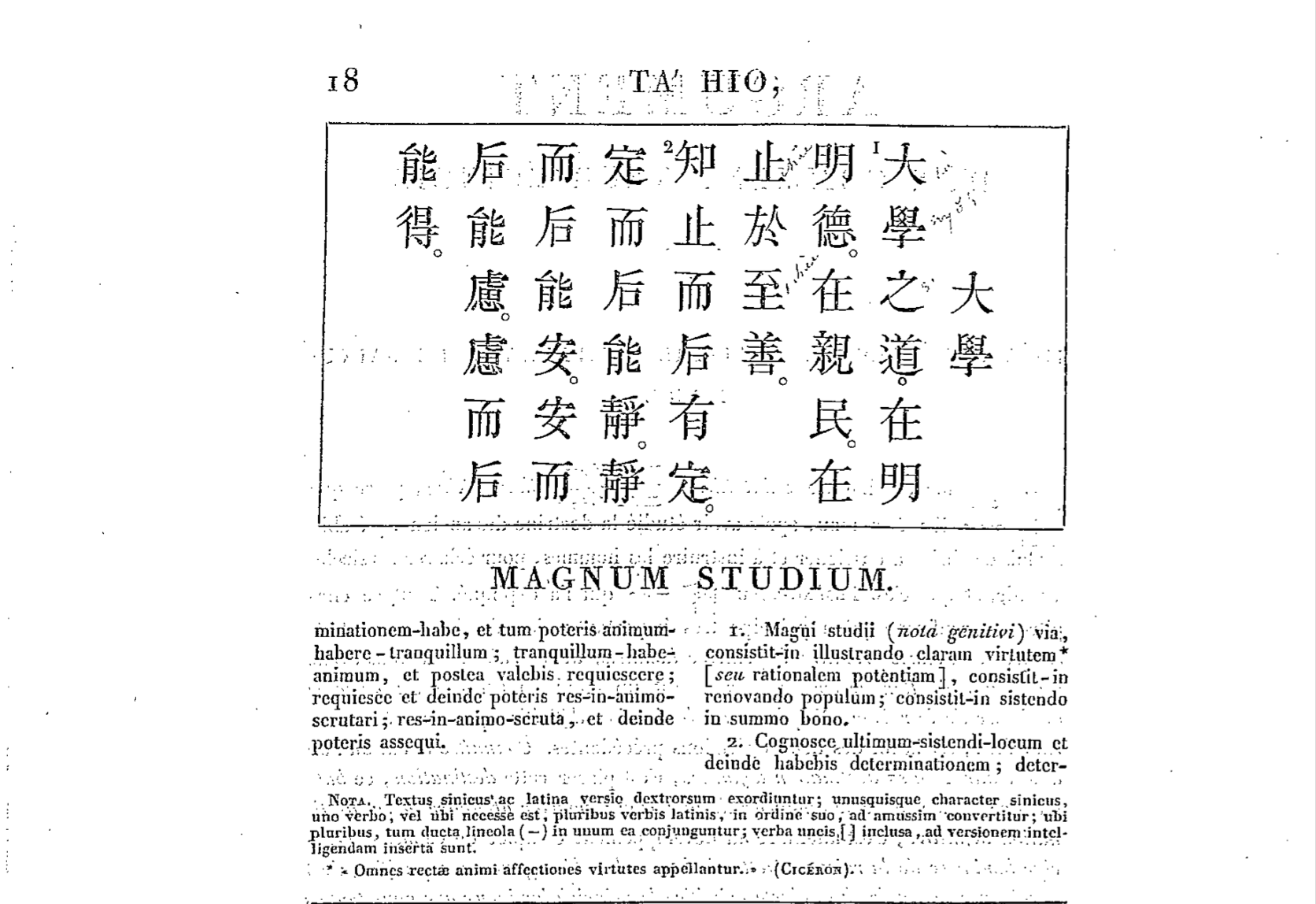

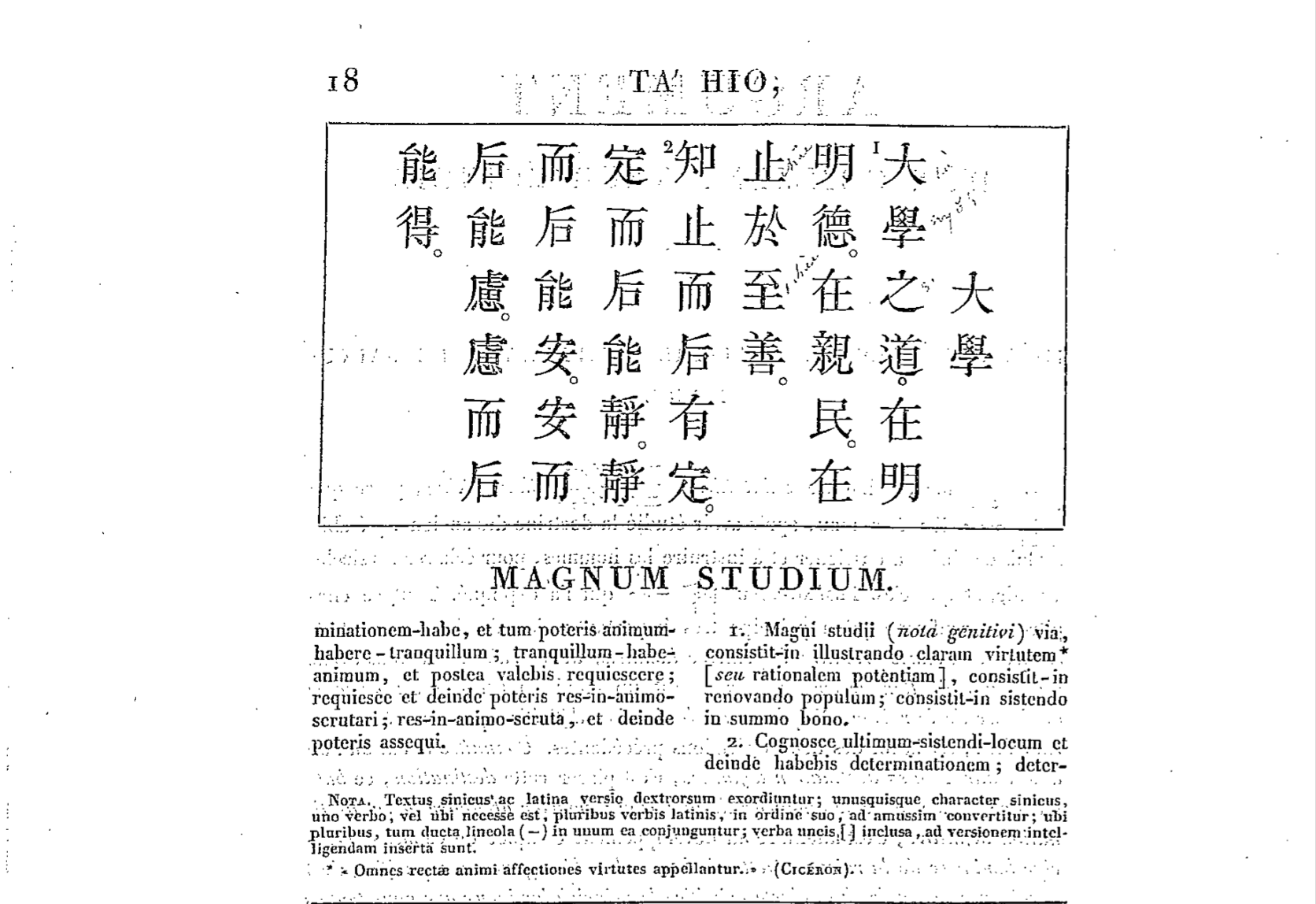

马礼逊。图:Wikipedia编者按:本文作者为罗佳洋,毕业于中国美术学院设计艺术学系,现就读于俄罗斯圣彼得堡大学东方学系中亚与高加索研究室,专攻亚非文化方向硕士学位。本文选自作者学士学位论文《从「拼合」到「格致」:有关西人汉字认知的设计史叙述——以「拼音」「拼合字」为例》第三章。

19 世纪,地理世界已不再迷雾重重,随着资本市场的形成与工业革命的浪潮,「日不落」帝国就此崛起,以英美为首的新教传教士成为基督教事工的主心骨。如果说明清之际的教士更注重「讲经」,那么这一时期的新教传教士凭借着他们所向披靡的雄厚工业资本,更有理由去急于「传道」。「西儒」先贤对「相通之理」连篇累牍的迻译已然非晚清之时务,直截了当的宗教意识输出才是机器帝国应有的容姿,大肆的印刷出版自然成为此刻的关键,遂致使西人的汉字排印设计天生具有强烈的功能指向,同时这份工作也紧紧依附于宗教意志,系列设计成为基督教文字事工的重中之重。

2016 年 9 月 14 日,ATypI (Association Typographique Internationale, 国际文字设计协会)第 60 届年会在波兰华沙召开。会上,微软、Adobe、苹果和谷歌联合发布了第 1.8 版 OpenType 规范,宣布支持用户端无级变换的功能,命名为 OpenType Variable Font(OpenType 可变字体)。

字体界无不震动。Dalton Maag、Dutch Type Library、Font Bureau、蒙纳、森泽和华文等多家字体厂商发来祝贺,两大字体设计软件 FontLab 和 Glyphs 率先宣布支持新规范。推特上的平面和字体设计师欣喜若狂,奔走相告。字体设计师 John Hudson (约翰·哈德森)宣称:「OpenType 可变字体,是数码字体近十年来最伟大的进展。」

字体的无级可变性,早已不是新鲜话题。但 OpenType 1.8 能够走到今天这一步,背后经历的风雨不可谓不漫长。现在,我希望带读者回到四十年前,从数码字体的开端说起。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。——《四书·大学》

你可以说这只是一张普通的明信片而已。但这的确是一张不同寻常的明信片。