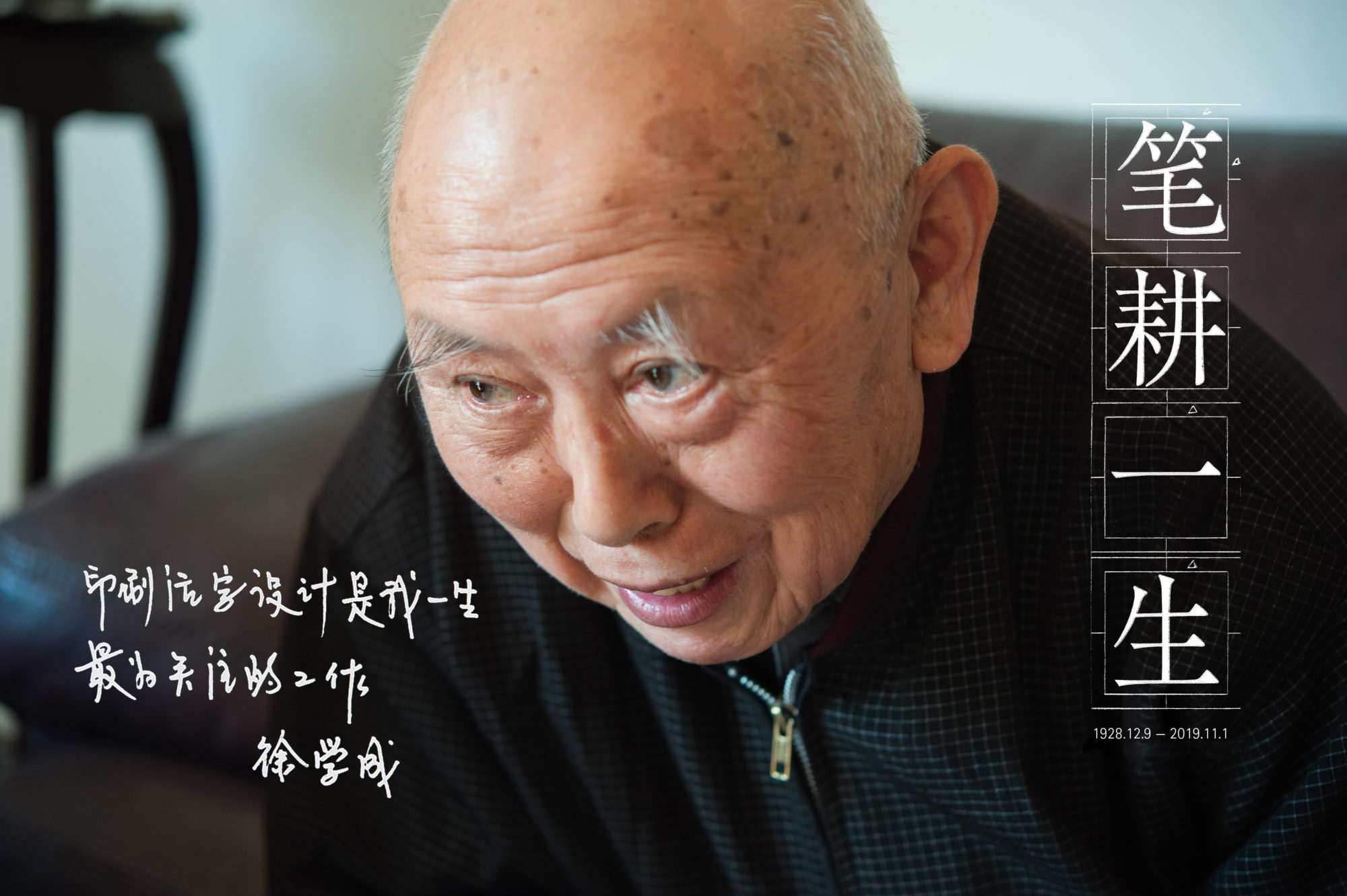

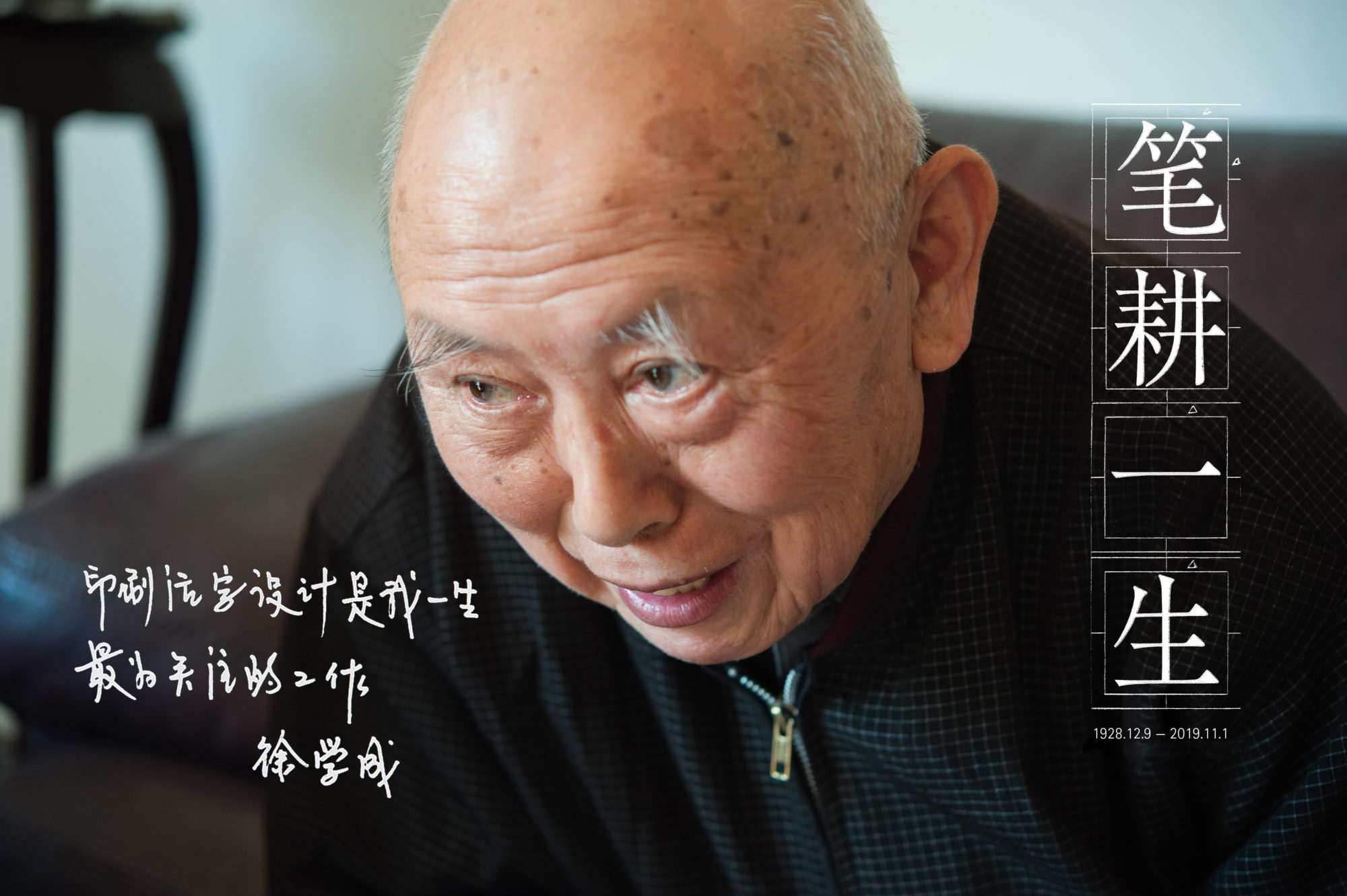

原上海印刷技術研究所字體設計師:徐學成。(攝影:厲致謙)

原上海印刷技術研究所字體設計師:徐學成。(攝影:厲致謙)Read the English version of this obituary

here.

中國第一代字體設計師徐學成先生於 2019 年 11 月 1 日清晨 5 時 45 分過世,享年 91 歲。

徐學成 1928 年(民國 17 年)出生於江蘇武進,1964 年畢業於華東藝專美術系,先後在上海新知識出版社、上海人民出版社從事書籍裝幀工作。1960 年,徐學成調入剛剛成立的上海印刷技術研究所字體研究室,成為中國第一代職業字體設計師。在印研所,他參與了簡化字的筆形設計規範工作,與周今才一起主持了黑一、黑二體的設計,主導了宋黑體、宋七體等的設計。在外部信息匱乏的環境下,他與同事們從零開始,摸索出了中國最早的字體設計流程與方法論。

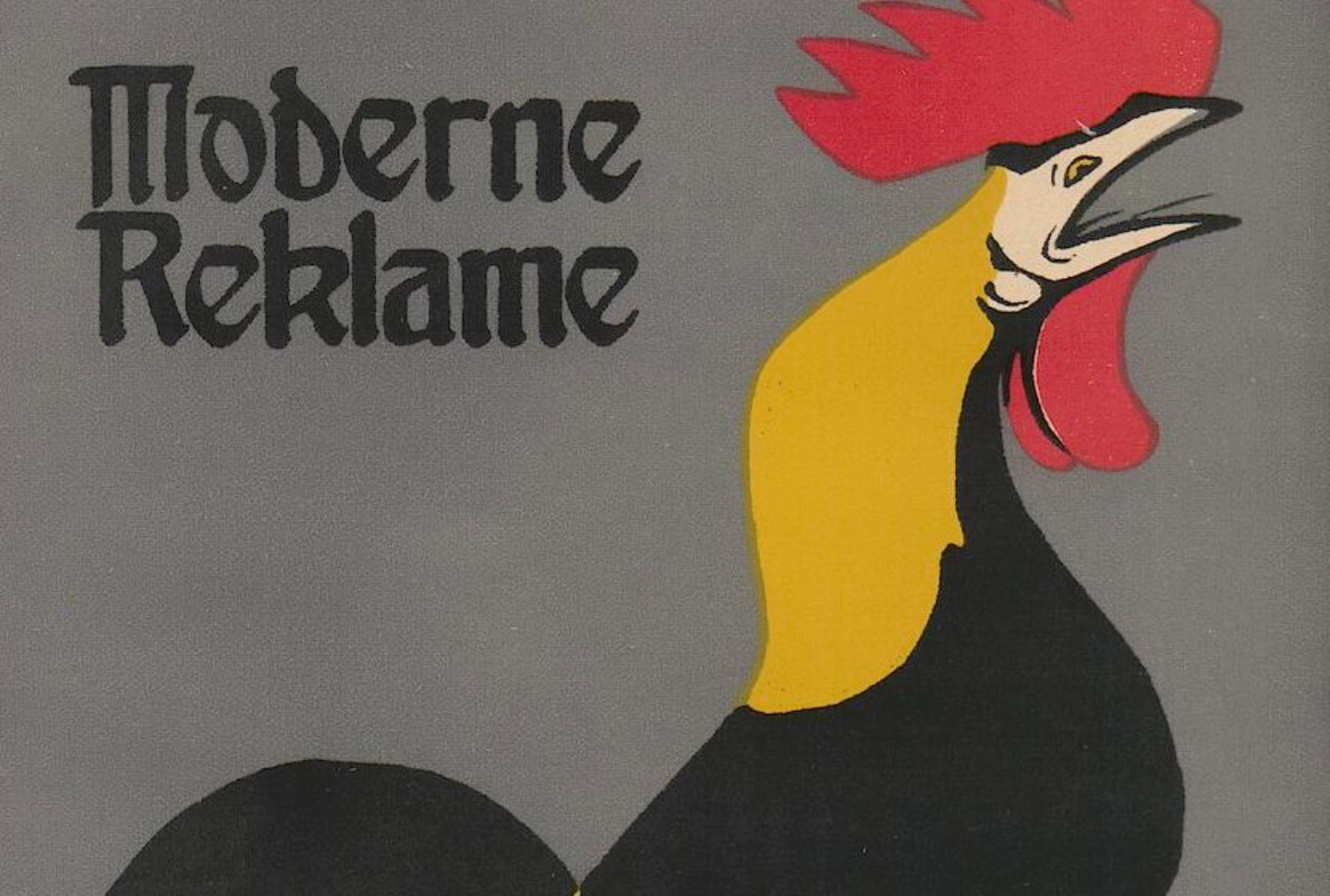

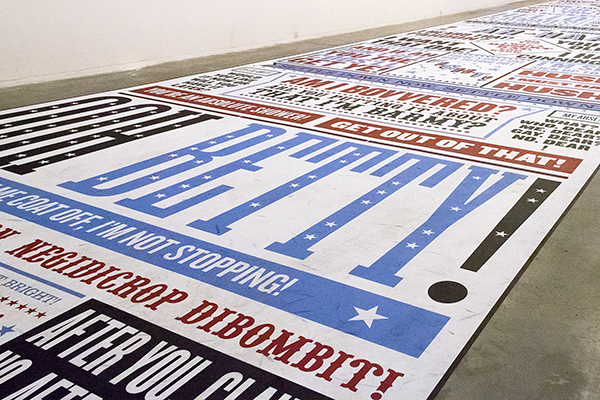

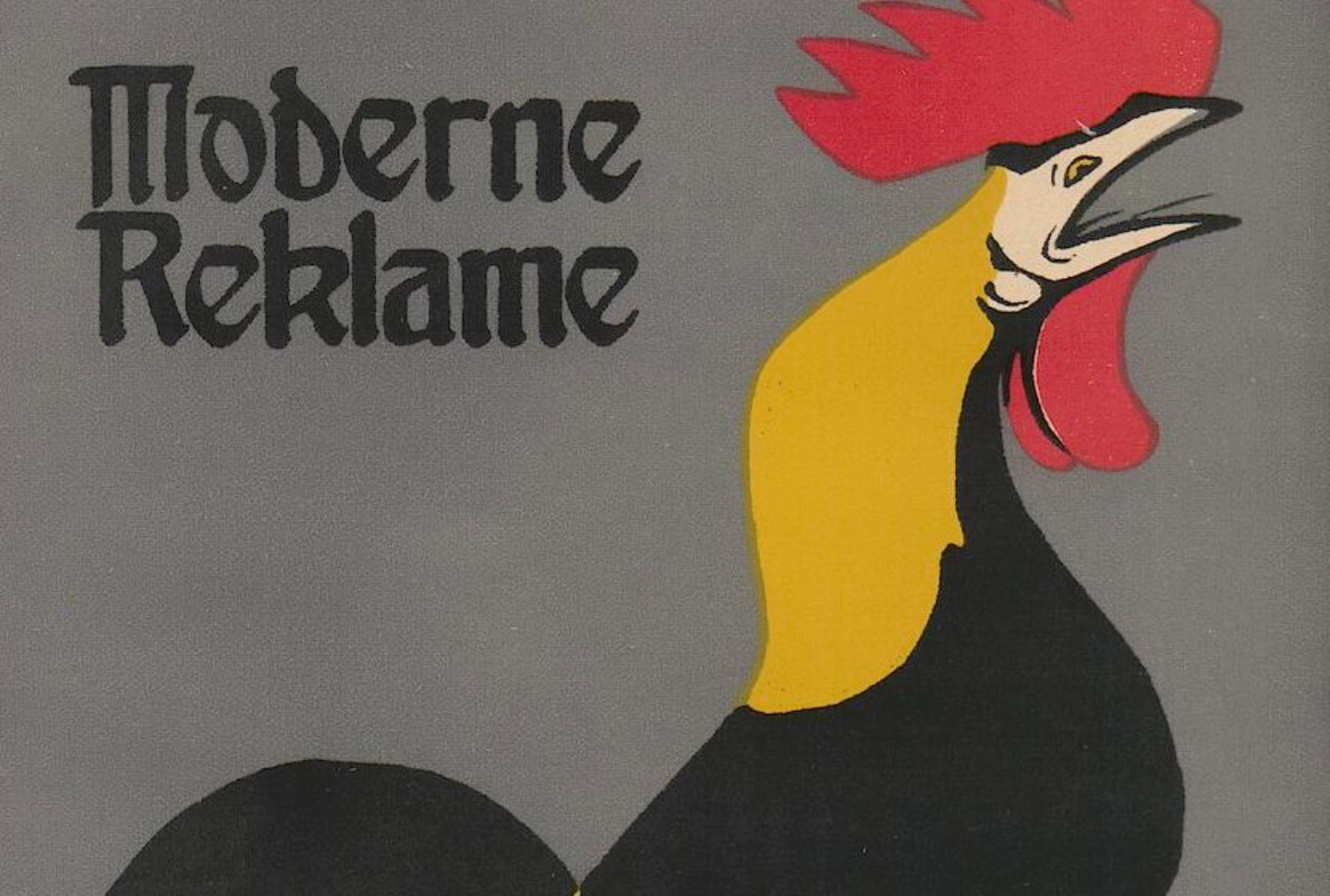

二十世紀早期的德國見證了海報藝術、書籍藝術的興起,商業平面設計初現雛形,但這段過渡時期的歷史卻往往被揚·奇肖爾德(Jan Tschichold)或者保羅·倫納(Paul Renner)等早期現代主義者的革新光環蓋過。「

包豪斯以外:現代主義的另一面」系列文章重點關注這些過渡時期的藝術家和早期設計師們,也希望他們的思想、作品與遭遇能予後來人以啟發。

在系列的前兩篇文章中,Emil Rudolf Weiß 承擔起了從書法和裝幀藝術到商業出版生產的過渡,Willy Wiegand 則為書籍工藝設下了高入雲端的標杆。然而魏瑪德國時期的平面設計發展之迅猛,並非僅僅歸功於這兩人,更是得益於小規模私人印刷和大規模商業印刷的緊密結合。本文要介紹的施泰格利茨工作坊(Steglitzer Werkstatt)雖然只運作了三年,算是曇花一現,但它可以說是那時最早、也在商業上最成功的「平面設計事務所」。它的三位主創設計師格奧爾格·貝爾韋(Georg Belwe, 1878–1954)、弗里茨·赫穆特·埃姆克(Fritz Helmuth Ehmcke, 1878–1965)和弗里德里希·威廉·克羅伊肯斯(Friedrich Wilhelm Kleukens, 1878–1956)除了在施泰格利茨工作坊發光發熱,也在各自的一生中對平面設計職業的發展做出了可觀的貢獻。

用思源黑體 Heavy 顯示的各種橫杠形狀的字符,具有不同的長短、粗細和高低位置。

用思源黑體 Heavy 顯示的各種橫杠形狀的字符,具有不同的長短、粗細和高低位置。

「孔雀計劃:中文字體排印的思路」系列倡導從中文出發、以中文的思維方式討論中文排版。從本文起將重點分析幾個中文的特殊標點符號。希望讀者可以結合本系列之前關於「擠擠總是有的」「避頭尾」等幾項內容一起來閱讀分析。

2016 年 7 月「知乎 LIVE」新上線,而本站作者、多語言字體技術開發者梁海隨即在其知乎專欄里發布了一篇名為《破折號好難啊!破折號怎麼這麼難!》的文章。他在文章里附上了 2016 年 7 月 8 日在推特上發的截圖,並對 1024 場次「知乎 LIVE」中使用的 907 個破折號進行了統計,結果發現居然有 11 種用法,情況之複雜以致於他說「嗯……我懶得分析了。」既然如此,筆者就接這一棒,為大家分析一下為什麼破折號這麼難。

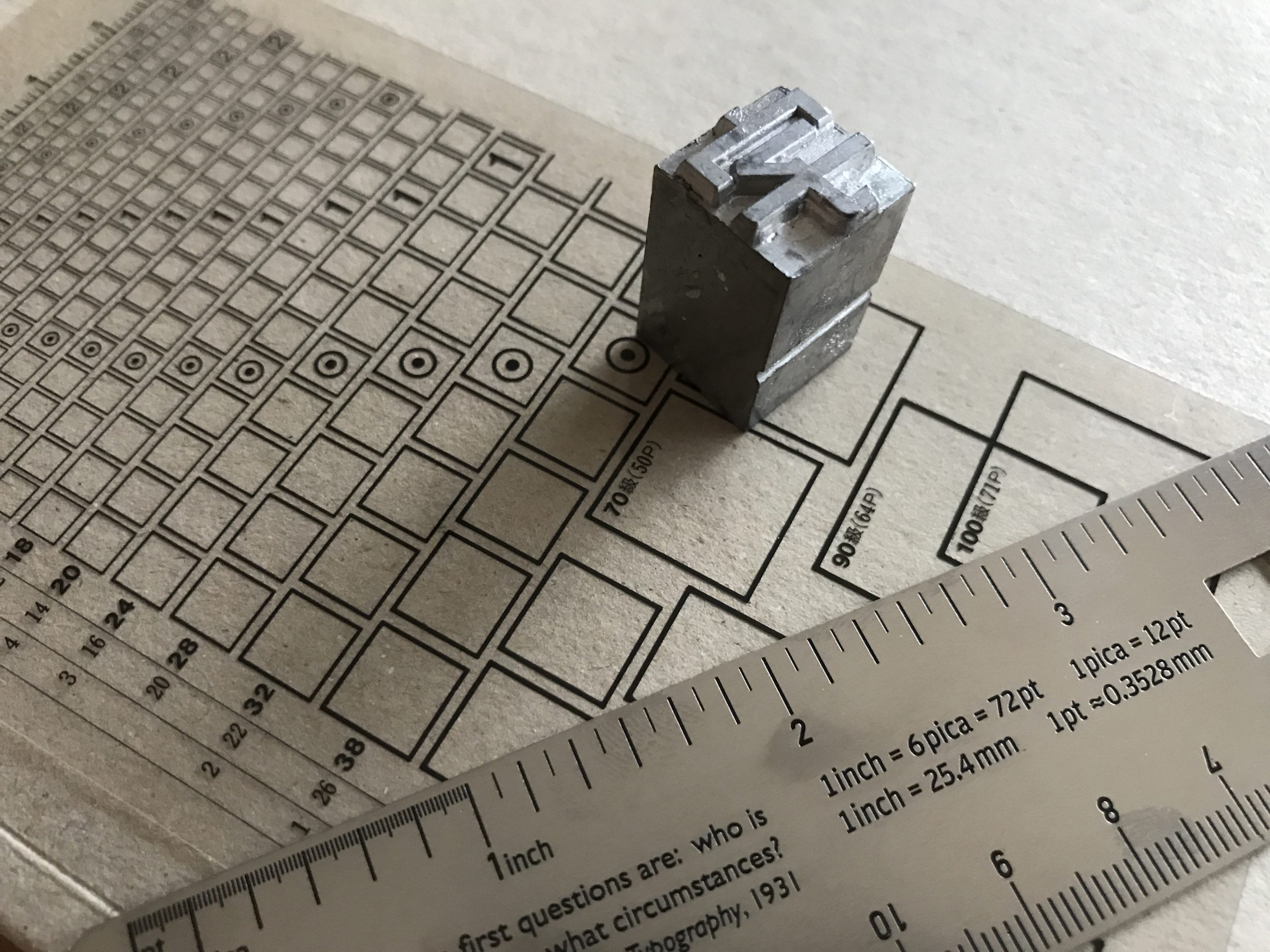

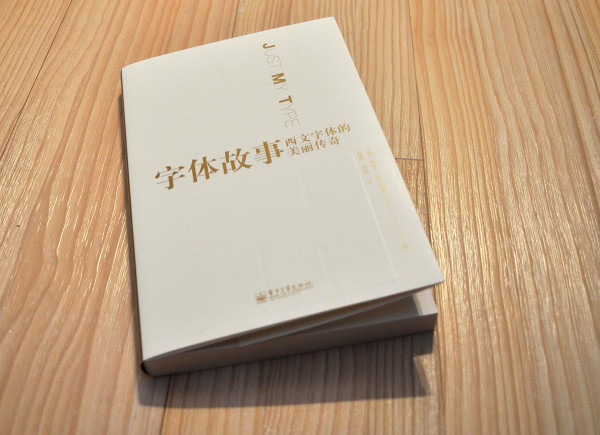

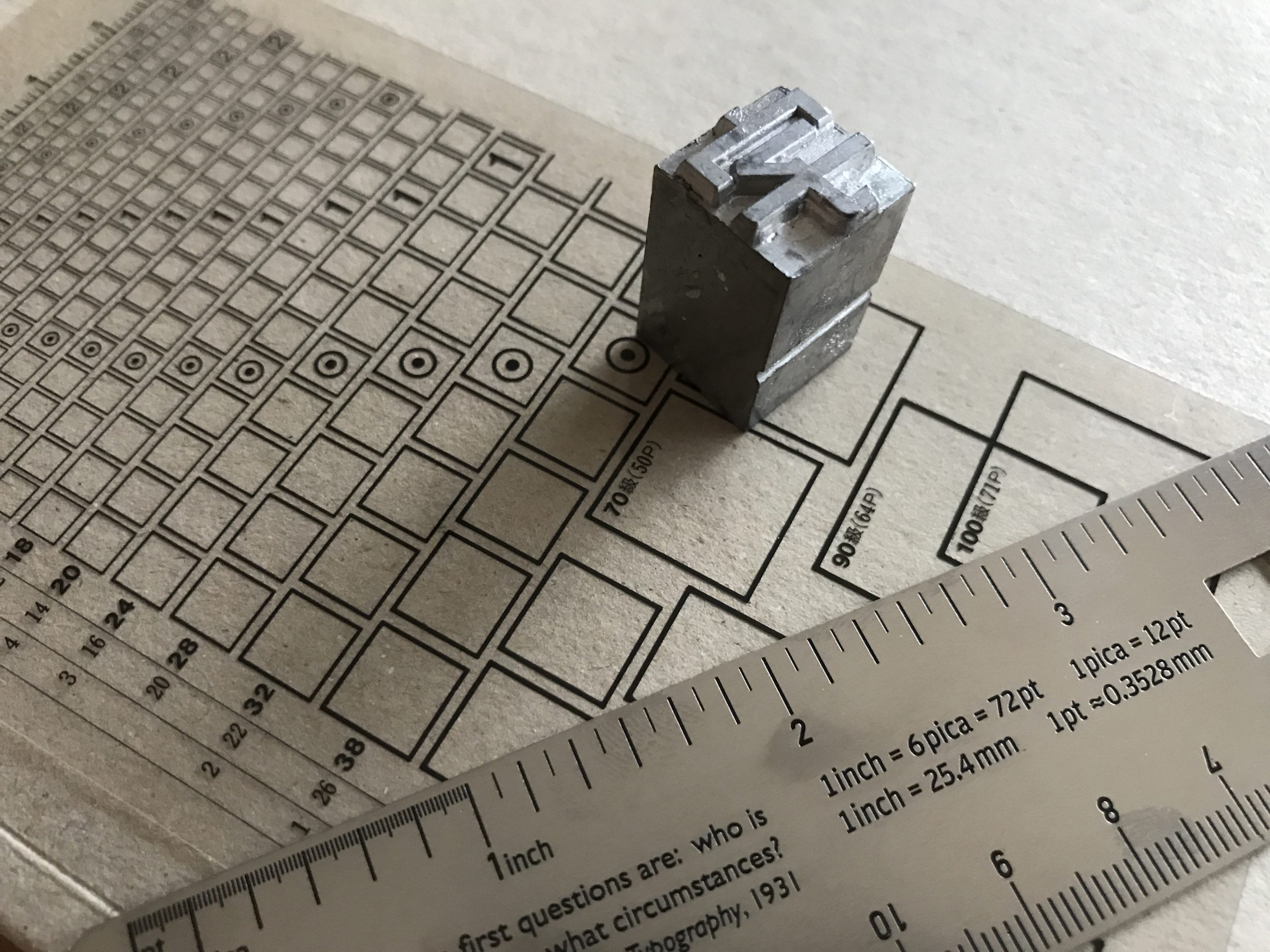

本站 The Type(TIB)在創建之初主要着重於介紹西方字體排印的歷史、理論與實踐,而對於中文的字體排印,我們能做些什麼,也是我們從未停止思考的問題,而「中文排版」則很自然地成為關注的焦點。無論是理論還是實踐,傳統中文排版工藝已隨着金屬活字的消亡而沒落,又經過照相排版、數碼時代的洗禮,對西文排版方式亦步亦趨。在中文字體排印「告別鉛與火,走向光與電」已過三十餘載的今天,是時候對中文排版重新審視一番了。

重建,是因為曾經被摧毀過——現在的中青年設計師里,能理解並掌握中文排版傳統規範知識的人已經很少,在專業的美術院校里幾乎已經沒有老師教;沒有多少人想到要學、願意學,即使想學也沒有人教、也沒有教材,這就是一個典型的被完全摧毀、亟待重建的狀態。

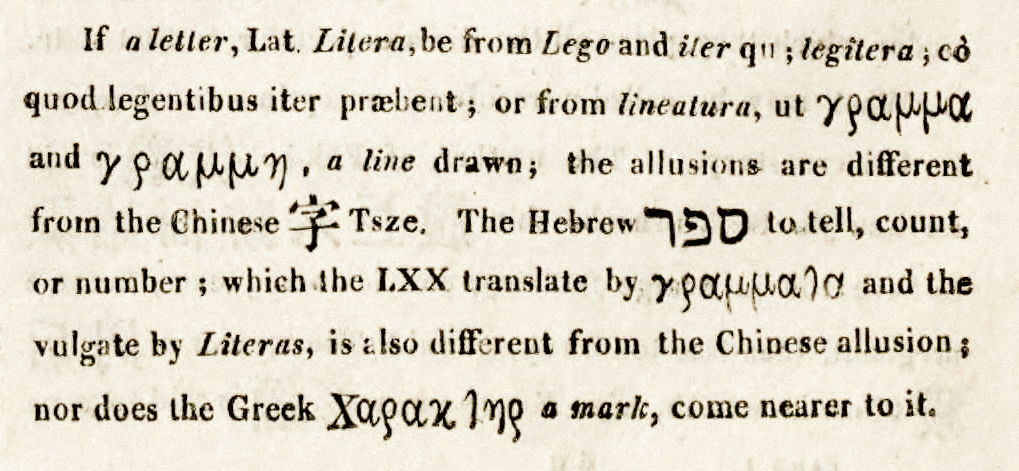

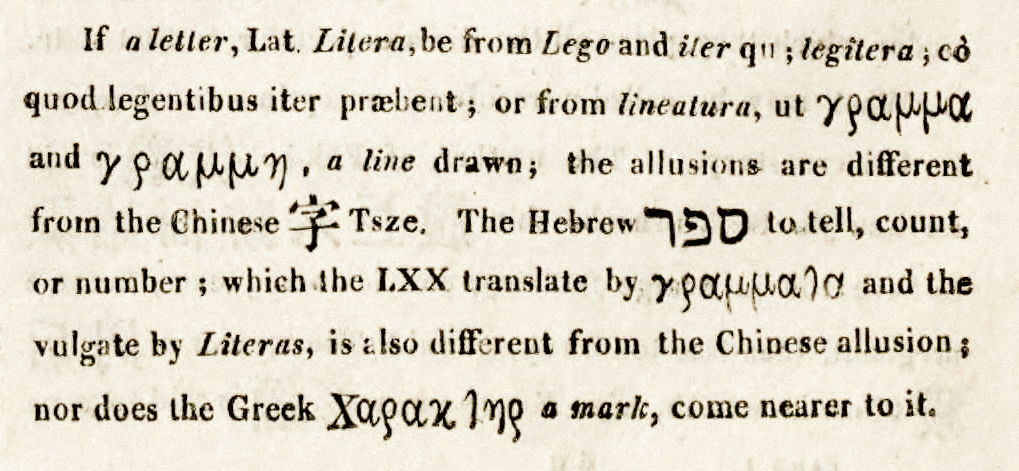

馬禮遜(Robert Morrison)編纂的《華英詞典》(1815–1823)中的「字」詞條。

馬禮遜(Robert Morrison)編纂的《華英詞典》(1815–1823)中的「字」詞條。在經濟全球化的影響下,多文字設計很早就在商業領域開始了嘗試。從單純為企業設計多語言的品牌標識,到如今初露鋒芒的本地化字庫定製,這通常是較大的設計公司、字體公司承接的業務,也盡在有限的範圍內運用。如今隨着小型工作室、獨立設計師的湧現,多文字設計則成為一種共同的專業追求,這意味着更多人將在跨文化的語境下設計,即為非母語的文字做設計。

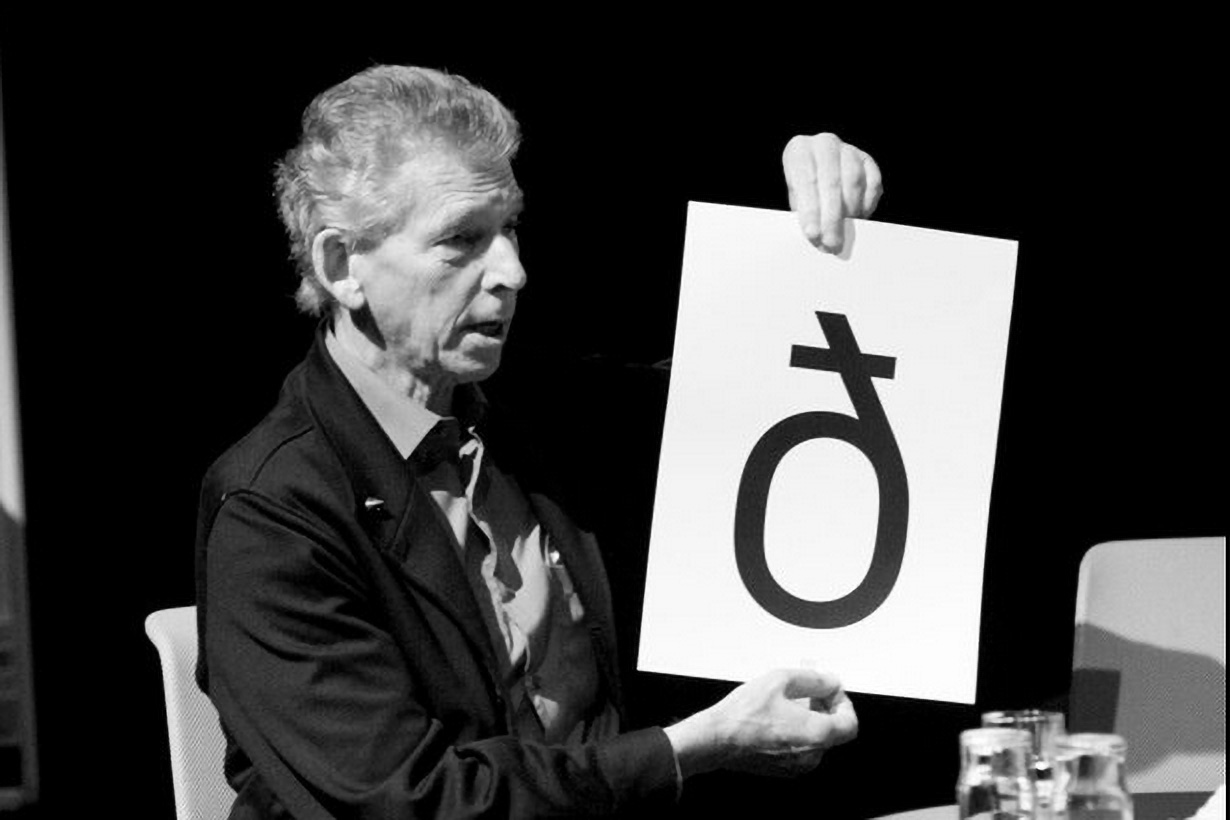

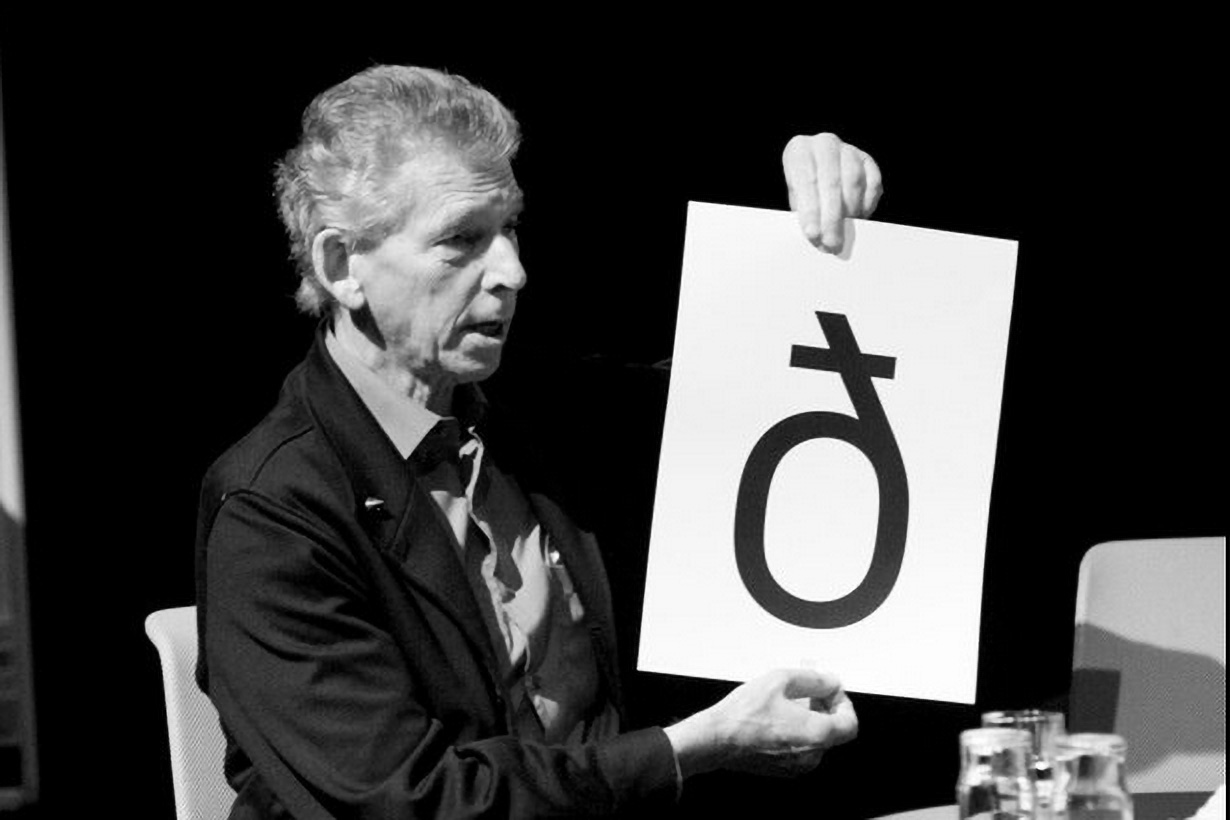

2011 年在 ATypI 大會。來源:Luc Devroye

2011 年在 ATypI 大會。來源:Luc Devroye2018 年 11 月 23 日,荷蘭字體設計師赫拉爾德·因赫爾(Gerard Unger)逝世,享年 76 歲。

因赫爾是馬修·卡特(Matthew Carter)和埃里克·施皮克曼(Erik Spiekermann)的同輩,也被荷蘭設計師弗雷德·斯邁耶爾斯(Fred Smeijers)稱作「繼揚·范克林彭(Jan van Krimpen)和布拉姆·德杜斯(Bram de Does)之後,荷蘭字體設計的文化大使」。他出生在熱金屬鑄排機的末期,成長在照相排版年代,又親歷了桌上出版革命的風雨,可稱繼往;在字體設計上始終追求實用技術與美學形體的結合,積極在當代字體行業中發光發熱,是謂開來。本文將以因赫爾的字體作品為主,為讀者簡明介紹一下他的一生。

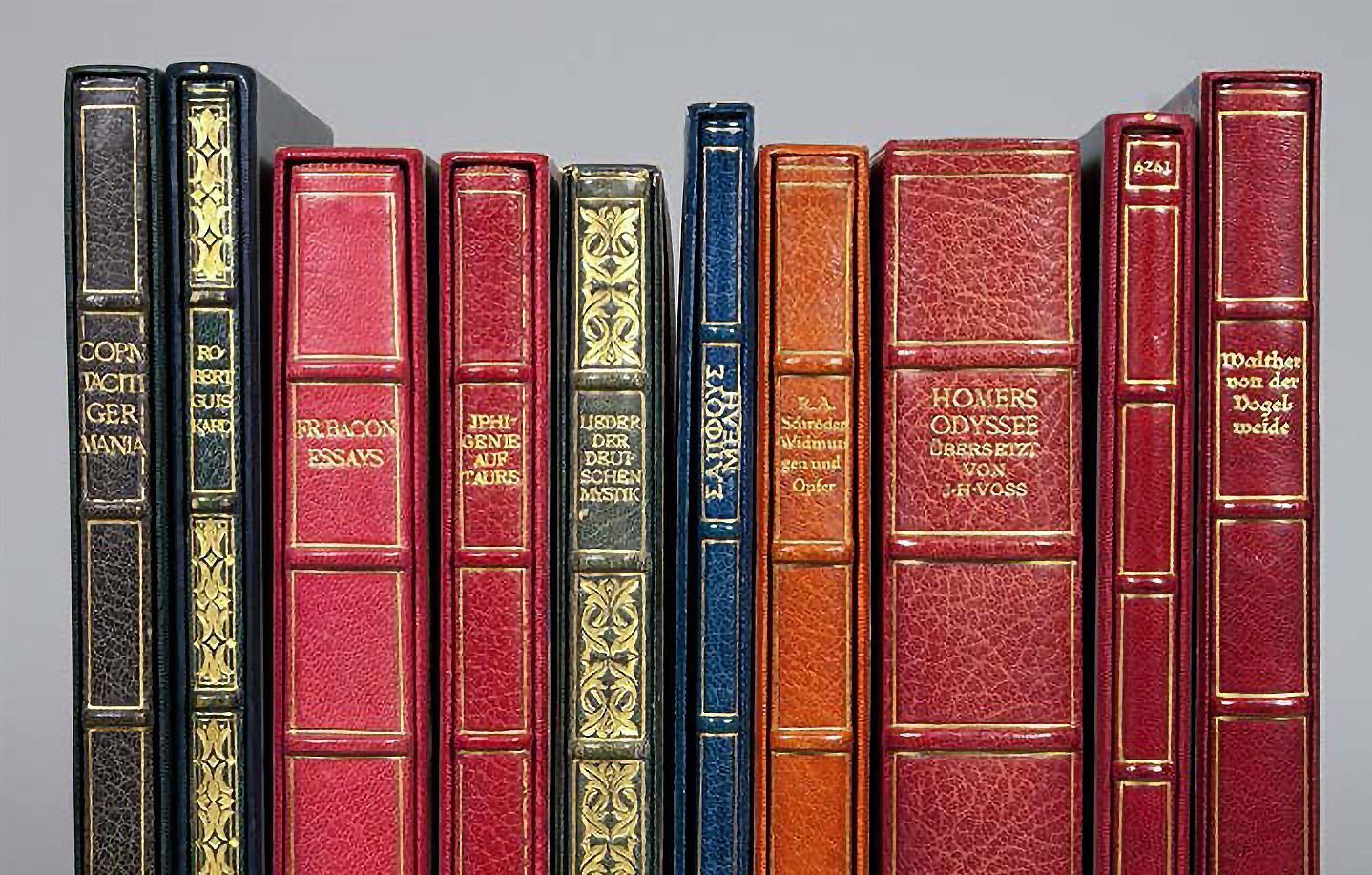

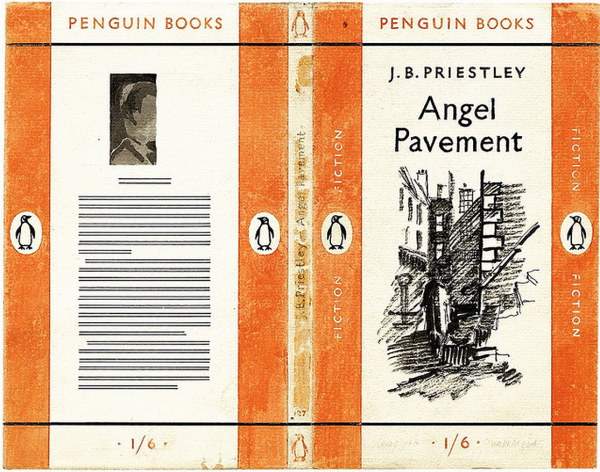

不來梅印刷坊書籍(圖:Christian Hesse Auktionen)

不來梅印刷坊書籍(圖:Christian Hesse Auktionen)二十世紀早期的德國見證了海報藝術、書籍藝術的興起,商業平面設計初現雛形,但這段過渡時期的歷史卻往往被揚·奇肖爾德(Jan Tschichold)或者保羅·倫納(Paul Renner)等早期現代主義者的革新光環蓋過。本系列文章重點關注這些過渡時期的藝術家和早期設計師們,也希望他們的思想、作品與遭遇能予後來人以啟發。

德國的不來梅印刷坊(Bremer Presse)在 1911–1939 年運作期間印製的書籍,版式裝幀之精湛考究,至今仍受到眾多藏書家的追捧。那時,奇肖爾德一代人還未成年,現代主義的文字排印和平面設計尚在襁褓之中,不來梅印刷坊的作品可謂德國書籍設計最早的行業標杆。而它的主要運營者威利·維甘德(Willy Wiegand)則對印刷坊的工作模式、書籍選題、裝幀設計、以及生意的興衰都起到了決定性的作用。

2018 年 9 月 1 日,「日中韓字體講座暨研討會:東亞漢字字體的現在與未來」在東京印刷博物館舉行。Type is Beautiful 有幸參與協辦,成員 Eric 作為組委會成員參與策劃,並為整場會議提供中文翻譯。與會嘉賓陣容龐大,分別來自日、中、韓三國字體文化研究前沿,為大家分享了東亞文字、尤其是漢字設計的最新研究成果和實踐。下面跟隨 TIB 簡單回顧一下這場字體學術盛會吧。

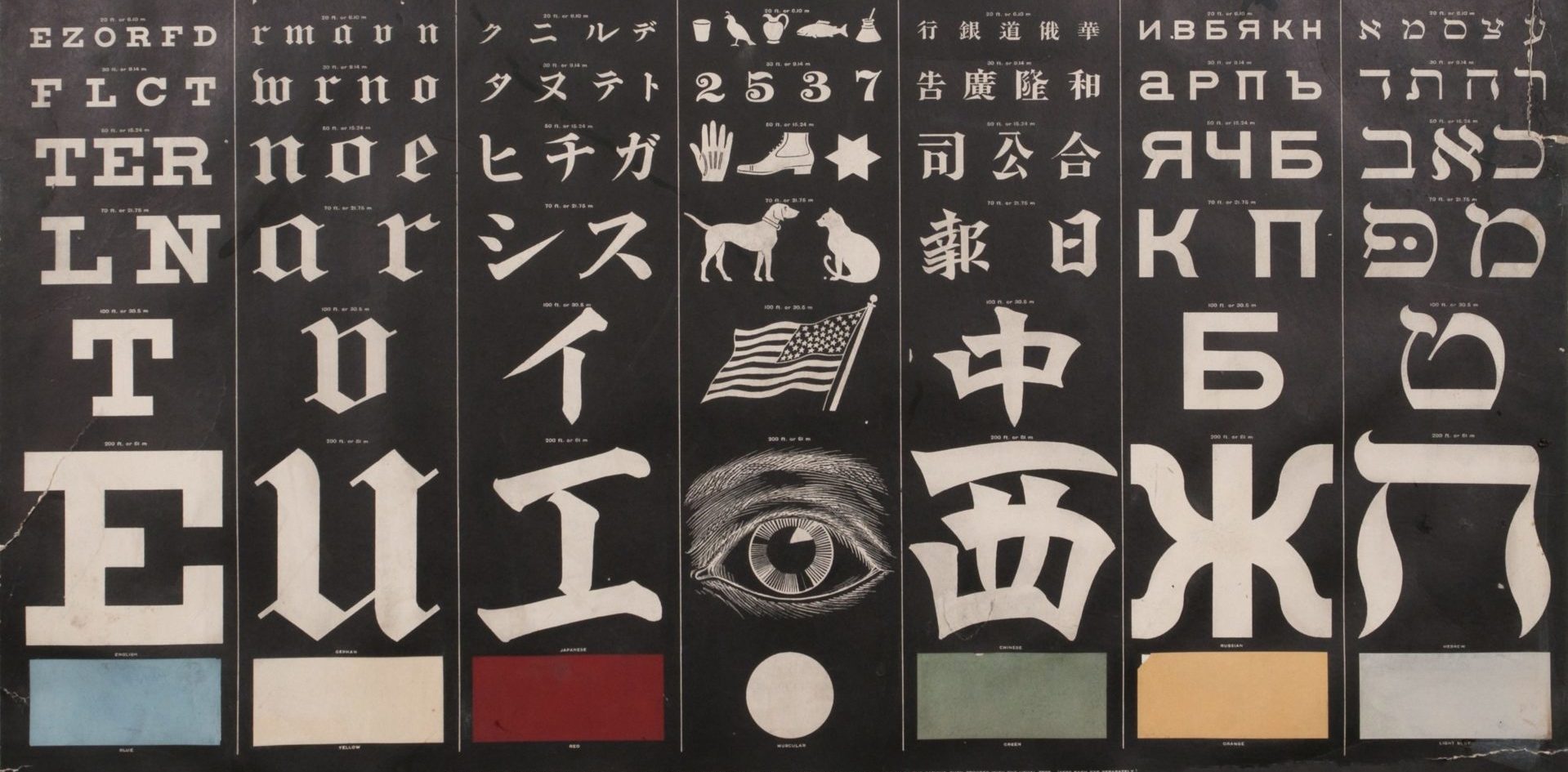

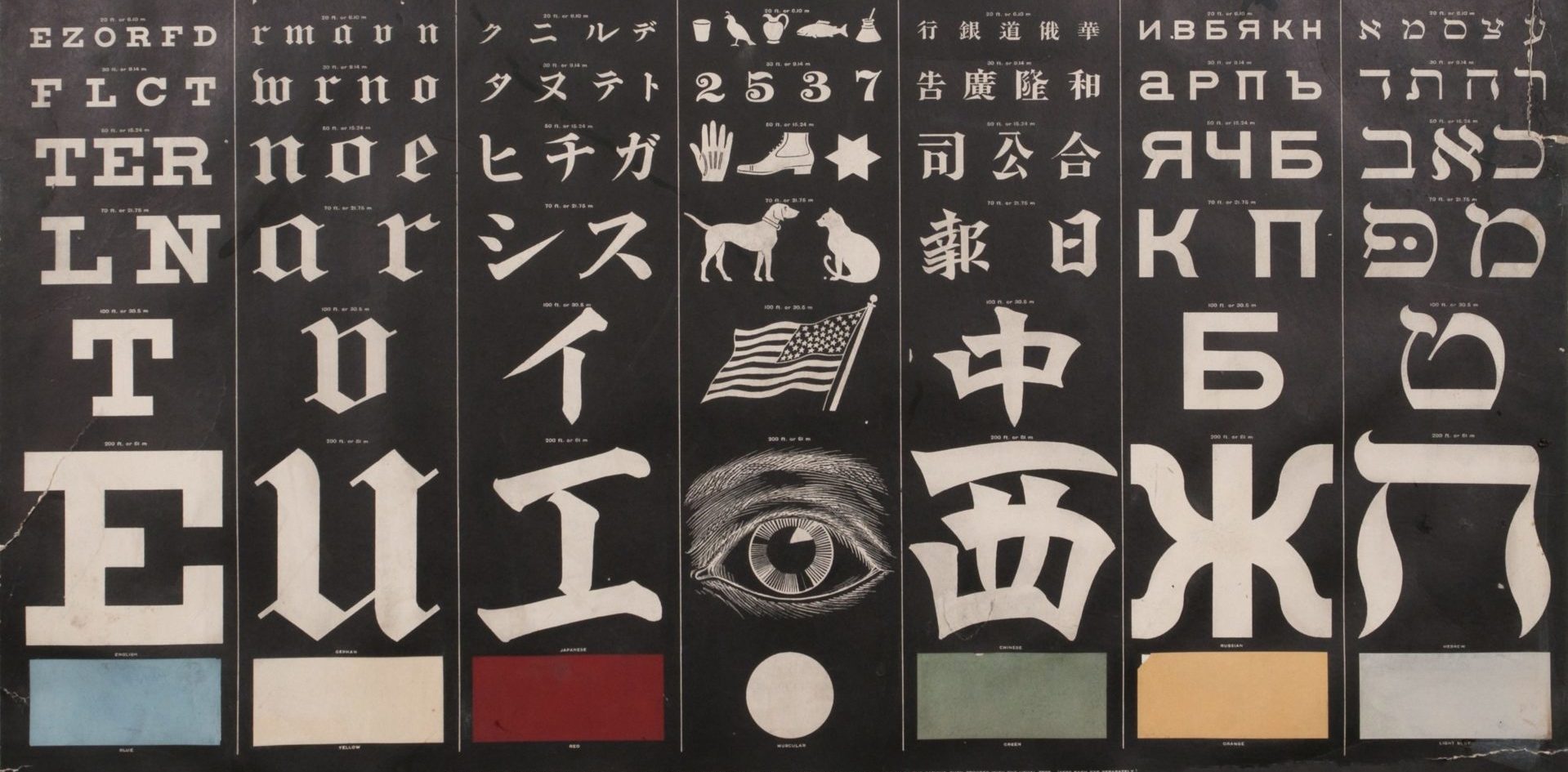

雖說早在十三世紀末人們就發明了最原始的眼鏡,但在科學的視力檢測和驗光技術沒有成熟之前的很長一段時期,配一副合適的鏡片依然要靠運氣。如果你是一位十八世紀的近視眼,只能在店裡有限的鏡片選擇中不斷試戴,或者在街上找到一位在不同小鎮之間賣鏡片的商販,他只會根據你的年齡大約猜測一下近視程度,挑一副鏡片給你。

那麼,視力檢測的系統理論以及它催生的產物——視力表,是何時出現的,視力表上的視標(optotype)設計又有何講究呢?