字體——一個本來帶有某種專業屬性的詞彙,卻成為紀錄片的主題,衝上暢銷書的榜單;直到今年初,三本和字體有關的中文書籍幾乎集中亮相,更是推波助瀾了一下。而最近這一年,數家主流紙媒亦紛紛講述「字體」這個冷話題;現在,將這種現象稱之為一種「熱」似乎是不為過的。

那麼……

字體——一個本來帶有某種專業屬性的詞彙,卻成為紀錄片的主題,衝上暢銷書的榜單;直到今年初,三本和字體有關的中文書籍幾乎集中亮相,更是推波助瀾了一下。而最近這一年,數家主流紙媒亦紛紛講述「字體」這個冷話題;現在,將這種現象稱之為一種「熱」似乎是不為過的。

那麼……

聊起倫敦艦隊街最具啟迪性的報紙改版,或許要數《The Guardian》二〇〇五年的兜底翻新——從紙張規格到版面形象。不過至少上個周末,圈內人士下午茶的話題大概會齊齊轉向《The Independent》。

過去十年間,《The Independent》(獨立報)樂此不疲地推出了四度改版。本月第七天,又一版新形象正式上架。這一次,旨在對創刊精神的復興。月初的改版預告中,主編 Amol Rajan 重新引用了創立者 Andreas Whittam Smith 的形容方式:「經典又別出心裁」(classic with a twist)。

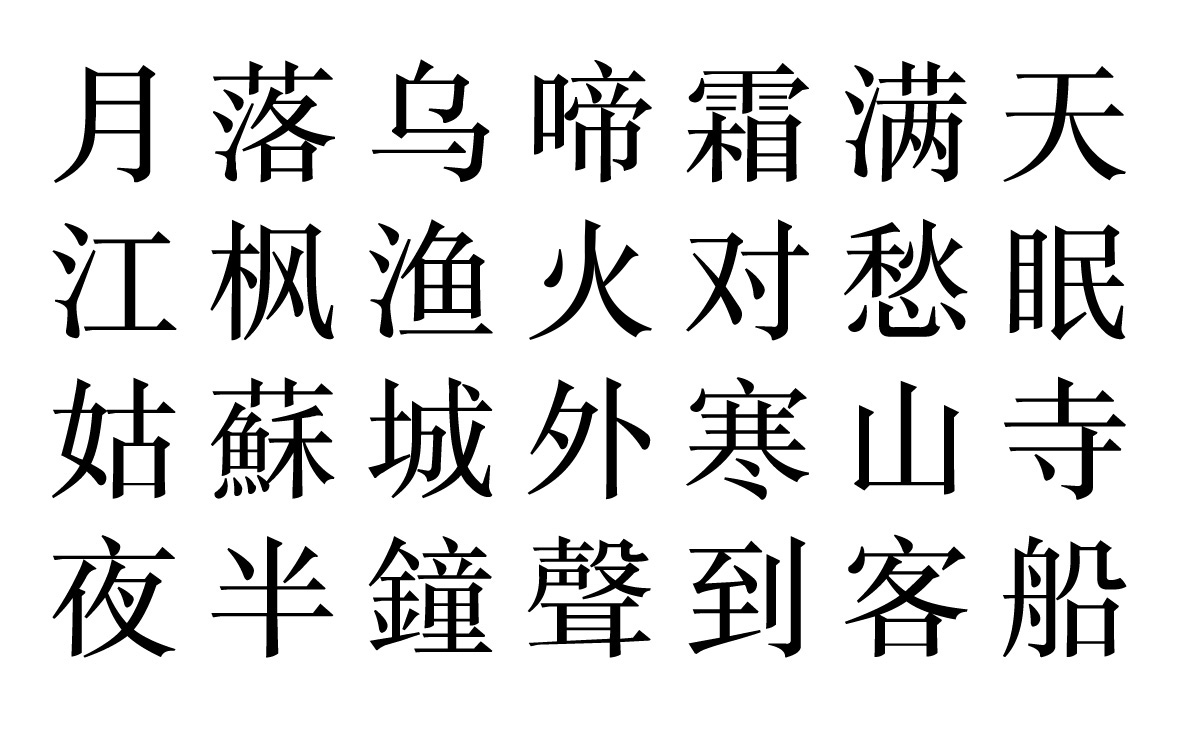

方正新書宋是方正2009–2010年間製作的書籍用字。設計主張「結構方正寬博,筆畫溶入刀刻韻味,簡潔流暢,整體感突出」。

這款字體作為老「方正書宋」的進化版,對這款沿用數十年的字體進行了繼承。設計由朱志偉指導,任燕卿擔綱設計;團隊成員還包括烏新麗、王文娜、梅花、林彤、楊雁、劉漢旭等。老版書宋字體風格中性,字重適中,頗受歡迎。然而老版書宋是鉛印時代的設計,並不完美。受當時雕刻工藝的限制,老版書宋輪廓線條不夠流暢,並受限於紙張承墨的特性,筆畫設計偏細。此外它還存在字面及重心不勻,筆畫規範缺乏統一的問題。這套老字體亟需更新。

Metahaven 是荷蘭阿姆斯特丹的一家平面設計工作室,由 Vinca Kruk 和 Daniel van der Velden 合夥創辦。這家工作室的特別之處在於,除了外部委託它還自發地進行設計、研究及出版,而且專註於跟政治及社會問題有關的項目。

Metahaven 的另一特別之處就數它的名稱了。Meta 源自希臘語,作為前綴的基本意思是「後設」(在……之後)。現如今它的語義和用法已更為泛化,跟某個具體概念組合時常表示關於概念的(自身範疇的)概念——比如 metadata 是關於數據的數據,常譯作「元數據」。Haven 的淵源大概可以追溯到工作室成立之初乃至更早的一個特殊項目,它跟互聯網數據避風港(data haven)HavenCo 有關。傳奇的是,這個虛擬空間中的數據避風港座落於一個真實卻又遺世獨立的人造港灣——西蘭。

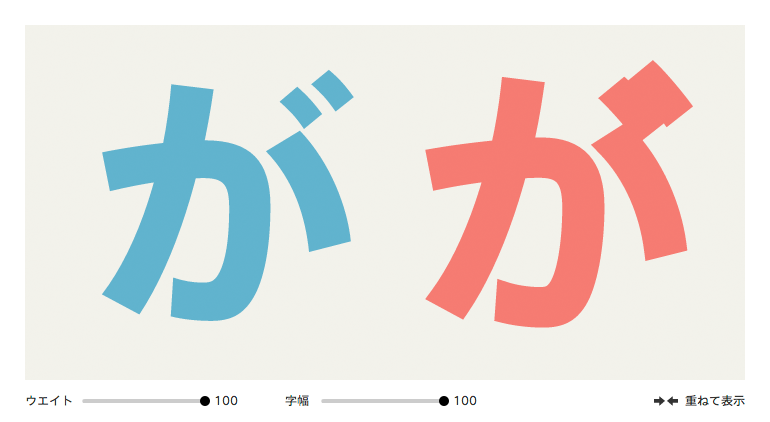

Type Project 坐落於東京都練馬區安靜的一隅。公司成立於2001年。現有成員共七名,包括創始人鈴木功。

Type Project 的源動力是擴展文字的可能性。在2003年發表了 AXIS Font 之後,Type Project 以字體開發為中心進行了各種先進技術的嘗試。比如以成為新一代字體標準為目標的基本字體(AXIS Font 1,AXIS 明朝體 2),擁有新功能的自定義字體(Driver's Font 3,Adjustable Font),表現固有個性的字體(POLA 美術館標識字體,都市字體 4)等等。其中以 Adjustable Font 尤為出眾,代表了近年東亞字體技術的一大技術進步。

光韻的衰竭……與當代生活中大眾意義的增大有關,即現代大眾具有着要使物在空間上和人性上更易「接近」的強烈願望,就像他們具有着接受每件實物的複製品以克服其獨一無二性的強烈傾向一樣。[Benjamin, 1936]1

——二十世紀上半葉的機械複製時代中,Walter Benjamin(瓦爾特·本雅明)如是說。數碼複製時代中,光韻2又何以重塑?

Rijksmuseum(國家博物館)位於阿姆斯特丹,主館經大幅改建後在今年四月重新開放。若留意過我們三月間的報道,或許會對其全新的文字標識還存有些許印象。配上新的標語「國家博物館,尼德蘭之博物館」(Rijksmuseum, the Museum of the Netherlands.),該館一改三十二年的舊牌匾,嘗試打造一個簡單清晰的國際化形象,傳遞平易近人的情感訊息。

在品牌更替之際,Rijksmuseum 也重新思考了數碼複製時代中藝術作品的展示方式及藝術與公眾之間的關係問題。其官方網站推翻了自二〇〇四年以來的陳舊框架,於去年十月末上線了全新版本。此番網站改版增設了一個特別的項目:Rijksstudio(國家博物館工作室)。在 MW2013 上,Rijksmuseum 數碼主管 Peter Gorgels 專門發表論文加以介紹3。藉此,我們得以深入窺探 Rijksstudio 的設計細節及博物館幕後的策劃理念。

2011年9月,在《紐約時報》暢銷書榜單前十位裡面出現了一本叫《Just My Type》的書,我這一款?我這一型?我這一號?——而它的副標「A Book About Fonts」,告訴你這居然是一本關於字體的書!呃,老外的口味究竟是怎麼啦?一股強烈的反胃不禁讓我回閃到我的朋友方老師,每每在專業字體課堂上面對一群兩眼無神的同學們的那種無力感,他畢竟還是一個繞着教學大綱走的海歸派。

因為只要隨便翻看一本正常點的關於字體的書,它們都會不厭其煩地從六百年前的約翰內斯·古登堡向你扯起。而這本《字體故事:西文字體的美麗傳奇》則是這樣開頭的:「在布達佩斯,外科醫師們為十七歲的印廠學徒哲爾吉·紹博施以手術。因為失戀,他將心上人的姓名鑄成鉛字,吞入腹中。」哇~~好驚悚!

即便是 Ellen Lupton 所著的那本業內口碑不錯、親和易讀的《字體設計指南》(上海人美,2006年版)亦毫不例外地以字母/Letter、文本/Text、柵格/Grid 劃分篇章;就算 Lewis Blackwell 把這個悠久傳統濃縮到《西方字體設計一百年》里,也沒有多少同學會對一個世紀前馬里內蒂的未來主義宣言有多少興趣。假如我們的方老師手持的是 Simon Garfield(西蒙·加菲爾德)的這本「美麗傳奇」的話,整個課堂情景很可能會變成一場跌宕起伏的故事會——

上海出版印刷專科學校畢業,入上海印刷技術研究所字體設計室工作,陸續參與了黑一、黑二、宋黑、經典著作體等字體的設計工作。