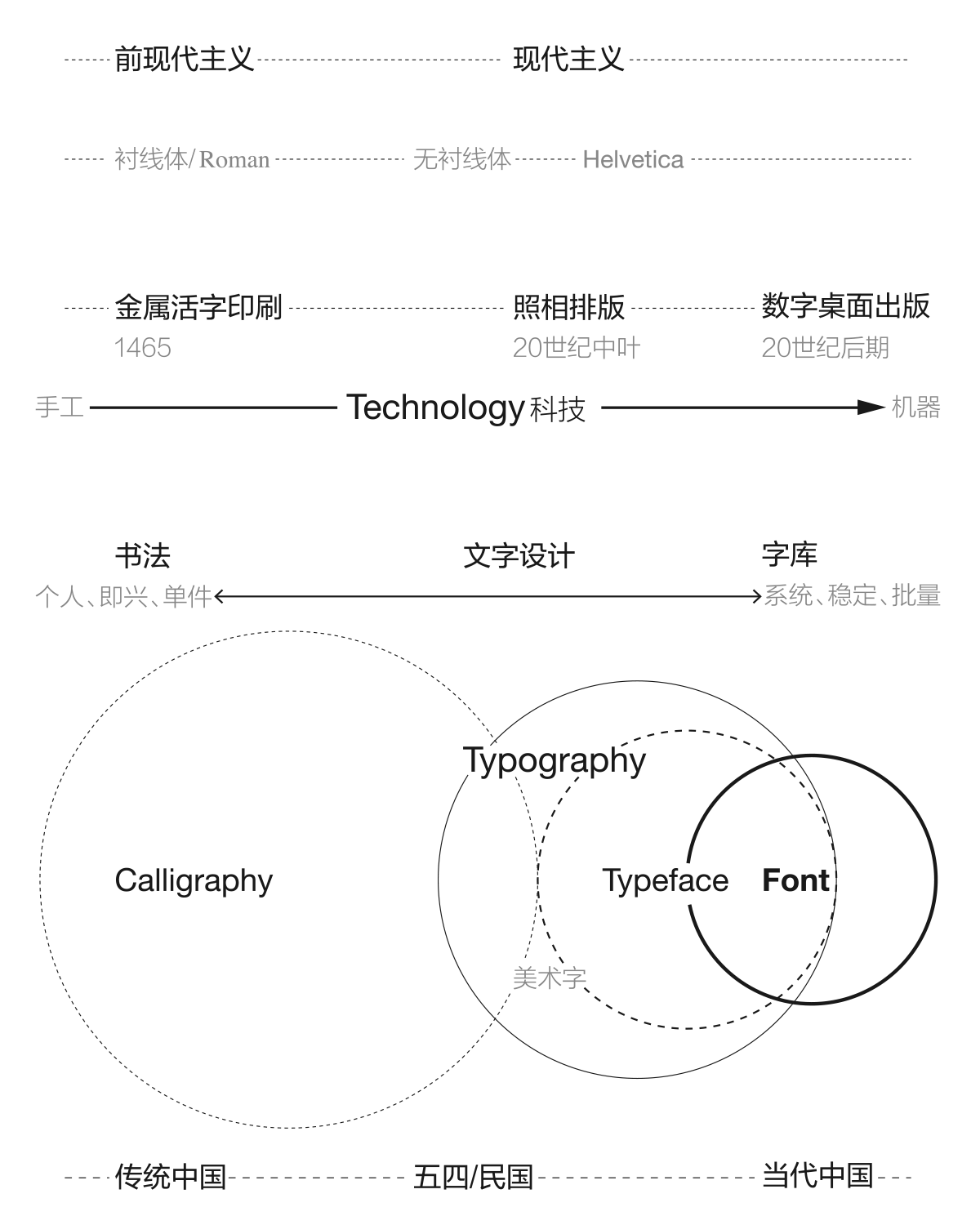

西文字體的歷史是欣喜堂《活字字體的基礎講座》中不可分割的一部分,沒能趕上前次翻譯發表。現在翻譯工作終於完成,在此登出,以饗讀者。原作者今田欣一先生的一貫主張是,現代日文是一套複雜的書寫體系,因此現代日文字體應該分別用和字、漢字、西字三種各自不同的文字體系的字體進行混排。在現代的中日韓字庫里,西文字符也是不可缺少的,因此掌握西文字體的基礎知識非常重要。

西文字體的歷史是欣喜堂《活字字體的基礎講座》中不可分割的一部分,沒能趕上前次翻譯發表。現在翻譯工作終於完成,在此登出,以饗讀者。原作者今田欣一先生的一貫主張是,現代日文是一套複雜的書寫體系,因此現代日文字體應該分別用和字、漢字、西字三種各自不同的文字體系的字體進行混排。在現代的中日韓字庫里,西文字符也是不可缺少的,因此掌握西文字體的基礎知識非常重要。

原作 / Author:Wei Huang

翻譯 / Translation:Emily Yang

上世紀,坊間流傳着這麼一句話:

Any man who would letterspace blackletter would shag sheep.(會去動哥特體字距的人,也會去搞綿羊。)

機械複製的生產鏈中,字距一度是關於排版審美的迷思。一套活字集合由設計師精心調整,由鑄字匠細密打造;於是相鄰字符的空間關係,凝固成一組依賴物理實體的法則。維持原生的字距——我尊重這樣的法則,一如尊重先驅匠人的技藝和理性。

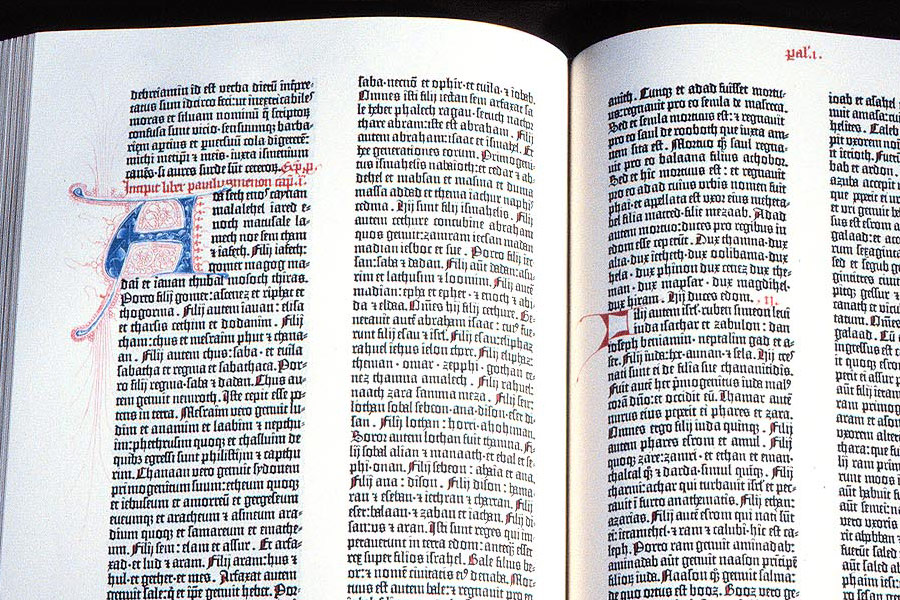

然而在 Jan Tschichold 和他的著作 Asymmetric Typography 流行之前,直至追溯回 Gutenberg 時代,「對稱」「齊整」兩種古老的視覺審美習慣無處不在。左右並齊的縱欄——我也欣賞這樣的傳統,一如欣賞古典格律的穩定及優美。

後世的排字匠人,逡巡於維持字距的潔癖和齊頭尾的樸素趣味之間,尋求平衡與折衷。文字設計是又一門妥協的匠藝。

彼時,陳其瑞先生的散文憶出滬申的字海沉浮。此間,陳嶸先生再度探訪,娓娓道來塵封的字體往事。

本文作者陳嶸,2002 年畢業於日本武蔵野美術大學(Musashino Art University)視覺傳達設計學科,獲碩士學位。2007 年加入復旦大學上海視覺藝術學院,現任副教授、視覺傳達設計專業負責人,並為北京漢儀科印簽約字體設計師。從事以字體設計為核心的品牌和包裝設計研究及教育。

本文原載於《創詣》雜誌 2013 年 10 月刊「字體潮」特輯,經授權刊登重訂版。

今天提到鉛字技術,如同談論昔日的 BP 機,曾經輝煌一時的歷史早已逐漸被遺忘。我們開始那段歷史的回顧研究,卻也是因一場出人意料的緣分。2010 年 2 月,豆瓣「字體交流與鑒賞」小組的春節見面交流會上,偶然出現了一位年近 70 的老者,他就是曾在上海印刷技術研究所工作過的陳其瑞老先生。正是他的出現,勾起了我們對解放後那段字體設計歷史的興趣。在陳其瑞老先生以及不少業界友人的幫助和參與下,我們共同開始了對那段歷史的研究和資料收集。

字體——一個本來帶有某種專業屬性的詞彙,卻成為紀錄片的主題,衝上暢銷書的榜單;直到今年初,三本和字體有關的中文書籍幾乎集中亮相,更是推波助瀾了一下。而最近這一年,數家主流紙媒亦紛紛講述「字體」這個冷話題;現在,將這種現象稱之為一種「熱」似乎是不為過的。

那麼……

聊起倫敦艦隊街最具啟迪性的報紙改版,或許要數《The Guardian》二〇〇五年的兜底翻新——從紙張規格到版面形象。不過至少上個周末,圈內人士下午茶的話題大概會齊齊轉向《The Independent》。

過去十年間,《The Independent》(獨立報)樂此不疲地推出了四度改版。本月第七天,又一版新形象正式上架。這一次,旨在對創刊精神的復興。月初的改版預告中,主編 Amol Rajan 重新引用了創立者 Andreas Whittam Smith 的形容方式:「經典又別出心裁」(classic with a twist)。

方正新書宋是方正2009–2010年間製作的書籍用字。設計主張「結構方正寬博,筆畫溶入刀刻韻味,簡潔流暢,整體感突出」。

這款字體作為老「方正書宋」的進化版,對這款沿用數十年的字體進行了繼承。設計由朱志偉指導,任燕卿擔綱設計;團隊成員還包括烏新麗、王文娜、梅花、林彤、楊雁、劉漢旭等。老版書宋字體風格中性,字重適中,頗受歡迎。然而老版書宋是鉛印時代的設計,並不完美。受當時雕刻工藝的限制,老版書宋輪廓線條不夠流暢,並受限於紙張承墨的特性,筆畫設計偏細。此外它還存在字面及重心不勻,筆畫規範缺乏統一的問題。這套老字體亟需更新。

五周年的「特別節目」通過網絡直播與大家見面。今天播出全程錄音,以饗未及參加的聽眾。再次感謝當日與我們一同完成這期節目的所有朋友,也期待下個周年我們的電波能繼續與你相伴。

上期節目介紹了字號的常用度量單位「點」及其歷史流變;本期將集中關注東亞地區、尤其是漢字活字的尺寸系統——號數制——在近代的產生及發展。通過史料,我們嘗試釐清漢字「字號」對應的實際尺寸,及其背後蘊含的模數原理。