翻譯:王奕斐

巴西人愛桑巴,阿根廷人愛探戈,兩大南美國家各有風情。阿根廷深受西班牙和法國影響,在字體設計上形成了理性、清晰又不乏熱情的風格。我們有幸採訪到年輕的阿根廷字體及平面設計師 Charlie Zinno,一窺新大陸的字體之舞。

巴西人愛桑巴,阿根廷人愛探戈,兩大南美國家各有風情。阿根廷深受西班牙和法國影響,在字體設計上形成了理性、清晰又不乏熱情的風格。我們有幸採訪到年輕的阿根廷字體及平面設計師 Charlie Zinno,一窺新大陸的字體之舞。

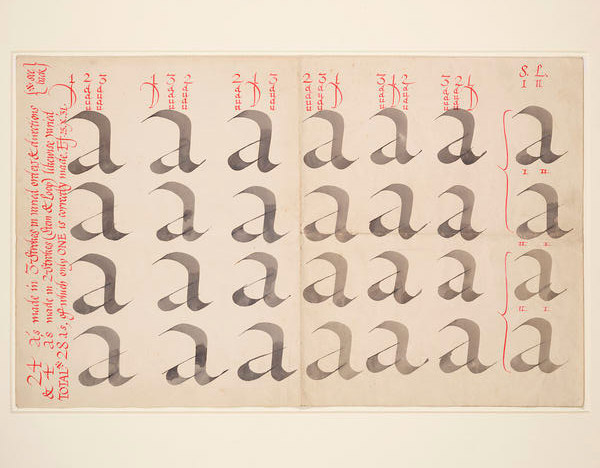

儘管 Edward Johnston 謙虛地稱自己只是一名書法家,但他的涉獵領域還廣布字體設計、平面設計、書籍裝幀、教學和寫作等。Johnston 本人從未接受過正規的字體設計訓練——甚至可以說,沒有完成過任何正規的高等院校教育;然而憑藉倫敦地鐵字體等標誌性作品,他被譽為「現代書法之父」,深深影響了幾代英國設計師。

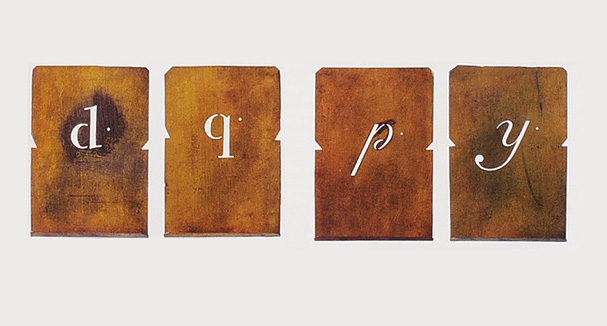

人類使用鏤板(漏板,stencil)製圖的歷史源遠流長,但鏤板制字(stencil lettering)的歷史並不久遠。在西方最早可以追溯到十七八世紀,在大開本的法文和德文禮拜書上,部分特別的頁面裝飾有鏤板印製出的帶花紋字母。

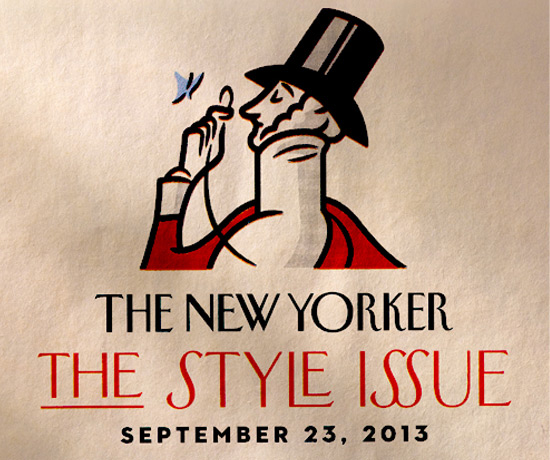

幾十年來,崇尚「慢設計」的《紐約客》(The New Yorker)一直以其細膩的散文,進取的新聞報導和不變的字體及版式吸引着讀者。但從 2013 年 9 月 16 日開始,雜誌頁面上出現了一些細小但微妙的變化,邁開了重設計的腳步。在創意指導 Wyatt Mitchell 的帶領下,《紐約客》更新了目錄、主創人員頁面、「Goings On About Town」欄目、書評版塊(Briefly Noted)及小說版塊等。設計上的改動包括調整分欄的數量,重繪 Irvin 字體以及引入輔助字體 Neutraface。

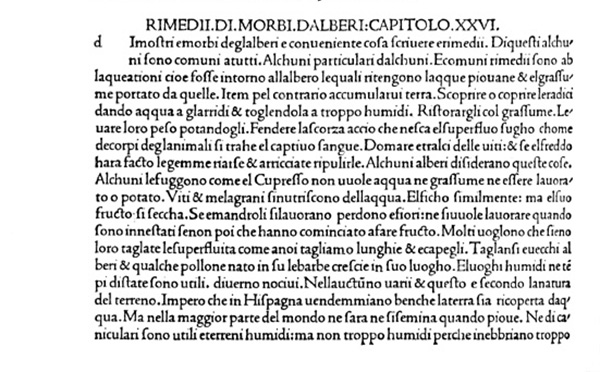

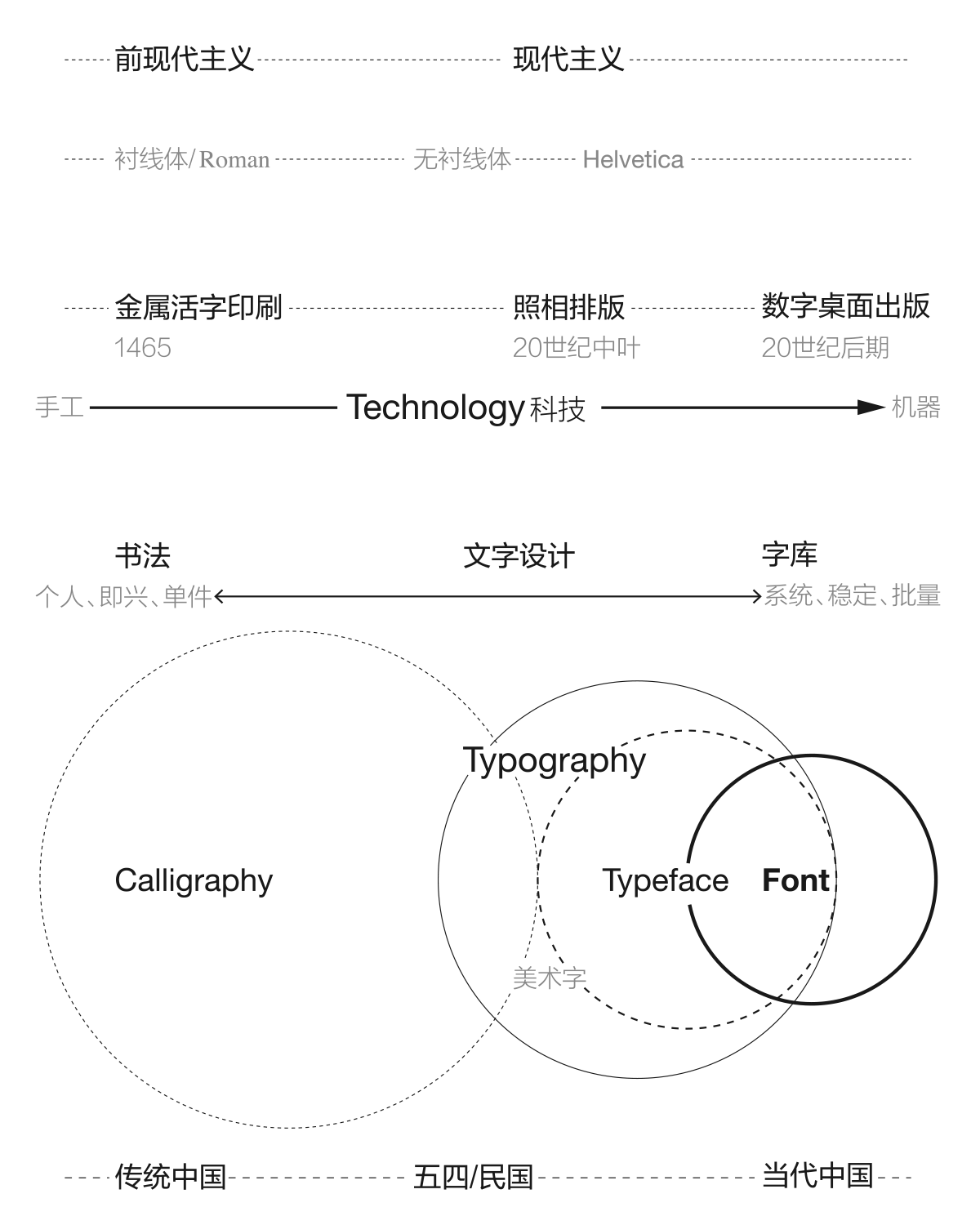

西文字體的歷史是欣喜堂《活字字體的基礎講座》中不可分割的一部分,沒能趕上前次翻譯發表。現在翻譯工作終於完成,在此登出,以饗讀者。原作者今田欣一先生的一貫主張是,現代日文是一套複雜的書寫體系,因此現代日文字體應該分別用和字、漢字、西字三種各自不同的文字體系的字體進行混排。在現代的中日韓字庫里,西文字符也是不可缺少的,因此掌握西文字體的基礎知識非常重要。

原作 / Author:Wei Huang

翻譯 / Translation:Emily Yang

上世紀,坊間流傳着這麼一句話:

Any man who would letterspace blackletter would shag sheep.(會去動哥特體字距的人,也會去搞綿羊。)

機械複製的生產鏈中,字距一度是關於排版審美的迷思。一套活字集合由設計師精心調整,由鑄字匠細密打造;於是相鄰字符的空間關係,凝固成一組依賴物理實體的法則。維持原生的字距——我尊重這樣的法則,一如尊重先驅匠人的技藝和理性。

然而在 Jan Tschichold 和他的著作 Asymmetric Typography 流行之前,直至追溯回 Gutenberg 時代,「對稱」「齊整」兩種古老的視覺審美習慣無處不在。左右並齊的縱欄——我也欣賞這樣的傳統,一如欣賞古典格律的穩定及優美。

後世的排字匠人,逡巡於維持字距的潔癖和齊頭尾的樸素趣味之間,尋求平衡與折衷。文字設計是又一門妥協的匠藝。

字體——一個本來帶有某種專業屬性的詞彙,卻成為紀錄片的主題,衝上暢銷書的榜單;直到今年初,三本和字體有關的中文書籍幾乎集中亮相,更是推波助瀾了一下。而最近這一年,數家主流紙媒亦紛紛講述「字體」這個冷話題;現在,將這種現象稱之為一種「熱」似乎是不為過的。

那麼……

聊起倫敦艦隊街最具啟迪性的報紙改版,或許要數《The Guardian》二〇〇五年的兜底翻新——從紙張規格到版面形象。不過至少上個周末,圈內人士下午茶的話題大概會齊齊轉向《The Independent》。

過去十年間,《The Independent》(獨立報)樂此不疲地推出了四度改版。本月第七天,又一版新形象正式上架。這一次,旨在對創刊精神的復興。月初的改版預告中,主編 Amol Rajan 重新引用了創立者 Andreas Whittam Smith 的形容方式:「經典又別出心裁」(classic with a twist)。