翻译:王奕斐

巴西人爱桑巴,阿根廷人爱探戈,两大南美国家各有风情。阿根廷深受西班牙和法国影响,在字体设计上形成了理性、清晰又不乏热情的风格。我们有幸采访到年轻的阿根廷字体及平面设计师 Charlie Zinno,一窥新大陆的字体之舞。

巴西人爱桑巴,阿根廷人爱探戈,两大南美国家各有风情。阿根廷深受西班牙和法国影响,在字体设计上形成了理性、清晰又不乏热情的风格。我们有幸采访到年轻的阿根廷字体及平面设计师 Charlie Zinno,一窥新大陆的字体之舞。

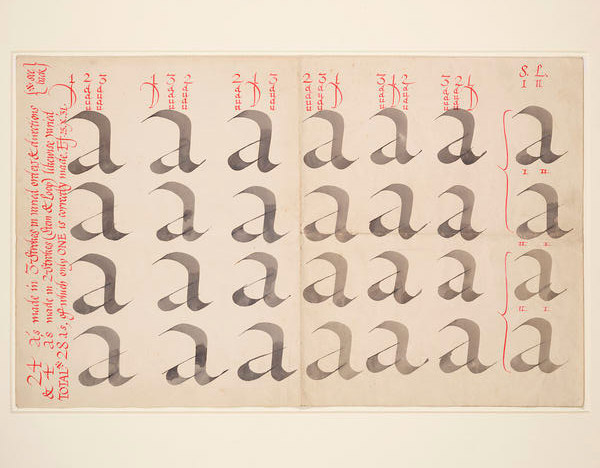

尽管 Edward Johnston 谦虚地称自己只是一名书法家,但他的涉猎领域还广布字体设计、平面设计、书籍装帧、教学和写作等。Johnston 本人从未接受过正规的字体设计训练——甚至可以说,没有完成过任何正规的高等院校教育;然而凭借伦敦地铁字体等标志性作品,他被誉为「现代书法之父」,深深影响了几代英国设计师。

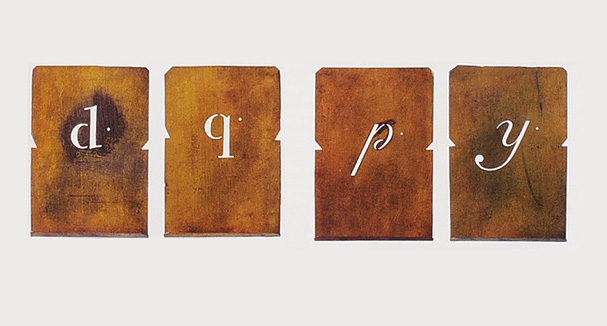

人类使用镂板(漏板,stencil)制图的历史源远流长,但镂板制字(stencil lettering)的历史并不久远。在西方最早可以追溯到十七八世纪,在大开本的法文和德文礼拜书上,部分特别的页面装饰有镂板印制出的带花纹字母。

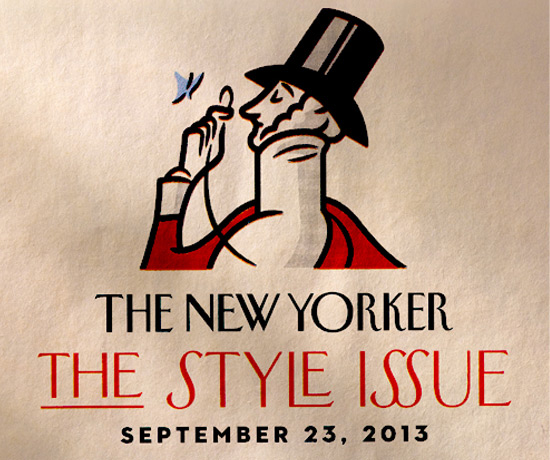

几十年来,崇尚「慢设计」的《纽约客》(The New Yorker)一直以其细腻的散文,进取的新闻报导和不变的字体及版式吸引着读者。但从 2013 年 9 月 16 日开始,杂志页面上出现了一些细小但微妙的变化,迈开了重设计的脚步。在创意指导 Wyatt Mitchell 的带领下,《纽约客》更新了目录、主创人员页面、「Goings On About Town」栏目、书评版块(Briefly Noted)及小说版块等。设计上的改动包括调整分栏的数量,重绘 Irvin 字体以及引入辅助字体 Neutraface。

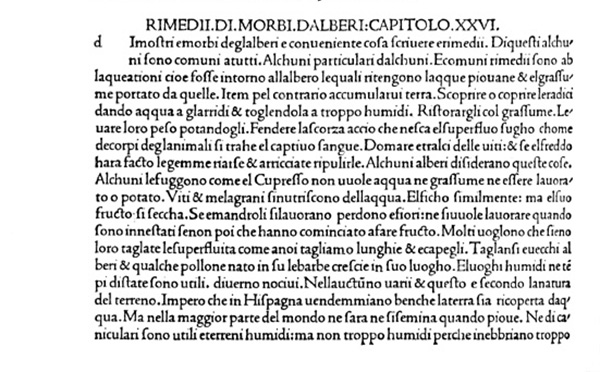

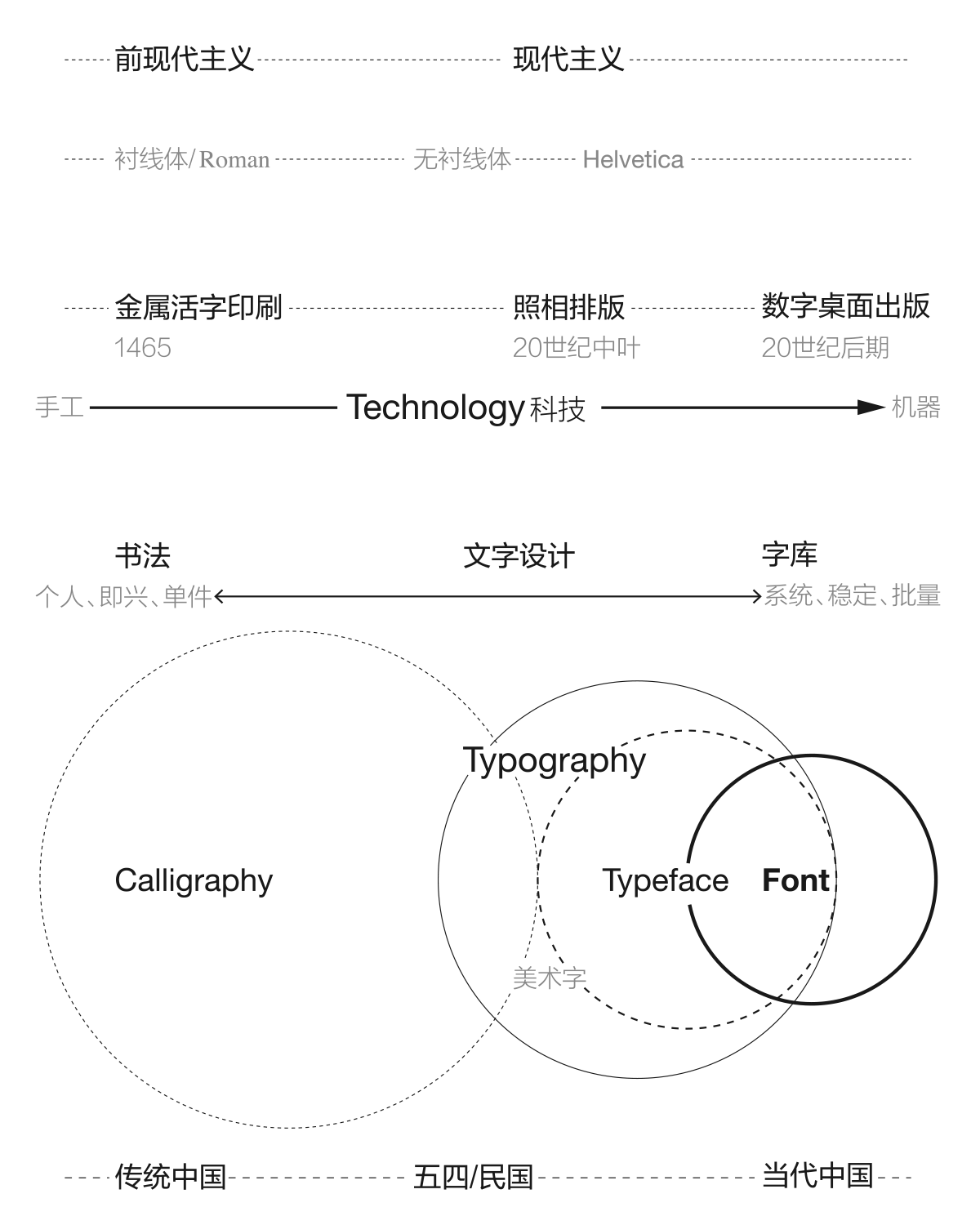

西文字体的历史是欣喜堂《活字字体的基础讲座》中不可分割的一部分,没能赶上前次翻译发表。现在翻译工作终于完成,在此登出,以飨读者。原作者今田欣一先生的一贯主张是,现代日文是一套复杂的书写体系,因此现代日文字体应该分别用和字、汉字、西字三种各自不同的文字体系的字体进行混排。在现代的中日韩字库里,西文字符也是不可缺少的,因此掌握西文字体的基础知识非常重要。

原作 / Author:Wei Huang

翻译 / Translation:Emily Yang

上世纪,坊间流传着这么一句话:

Any man who would letterspace blackletter would shag sheep.(会去动哥特体字距的人,也会去搞绵羊。)

机械复制的生产链中,字距一度是关于排版审美的迷思。一套活字集合由设计师精心调整,由铸字匠细密打造;于是相邻字符的空间关系,凝固成一组依赖物理实体的法则。维持原生的字距——我尊重这样的法则,一如尊重先驱匠人的技艺和理性。

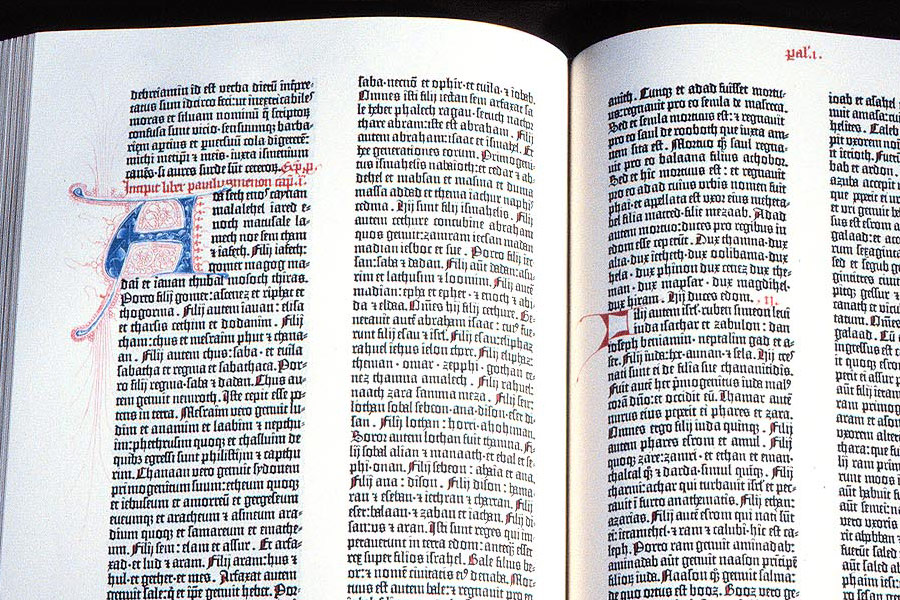

然而在 Jan Tschichold 和他的著作 Asymmetric Typography 流行之前,直至追溯回 Gutenberg 时代,「对称」「齐整」两种古老的视觉审美习惯无处不在。左右并齐的纵栏——我也欣赏这样的传统,一如欣赏古典格律的稳定及优美。

后世的排字匠人,逡巡于维持字距的洁癖和齐头尾的朴素趣味之间,寻求平衡与折衷。文字设计是又一门妥协的匠艺。

字体——一个本来带有某种专业属性的词汇,却成为纪录片的主题,冲上畅销书的榜单;直到今年初,三本和字体有关的中文书籍几乎集中亮相,更是推波助澜了一下。而最近这一年,数家主流纸媒亦纷纷讲述「字体」这个冷话题;现在,将这种现象称之为一种「热」似乎是不为过的。

那么……

聊起伦敦舰队街最具启迪性的报纸改版,或许要数《The Guardian》二〇〇五年的兜底翻新——从纸张规格到版面形象。不过至少上个周末,圈内人士下午茶的话题大概会齐齐转向《The Independent》。

过去十年间,《The Independent》(独立报)乐此不疲地推出了四度改版。本月第七天,又一版新形象正式上架。这一次,旨在对创刊精神的复兴。月初的改版预告中,主编 Amol Rajan 重新引用了创立者 Andreas Whittam Smith 的形容方式:「经典又别出心裁」(classic with a twist)。