好的。信貸危機(Credit Crunch)如火如荼的本周,愛字體的人(OK,我是學經濟的)仍然可以給自己找樂子。實在忍不住全文翻譯下 Noisy Decent Graphics 這篇文章。

作者/ Author: Ben Terrett © 2008

原載於/ Original from: Noisy Decent Graphics,2008年9月18日;

圖片/ Images: Noisy Decent Graphics

翻譯/ Translation: 經作者授權,由 Rex Chen 翻譯

現在大概無人不知銀行界產生的危機了,所有家喻戶曉的大銀行都受到牽連。危機正逐漸吞噬我們並且一天一天逼近我們的家園。儘管很長一段時間以來,我都盡量避免這個話題,但我現在實在不能再等了。

女士們先生們請讓我介紹——字距危機(Kerning Crunch)。

讓我們先看看雷曼兄弟(Lehman Brothers)。字體設計大氣、強壯、信心十足。彷彿在船頭直挺挺地站着,緊盯着對手們的臉:夥計放心,這兒沒問題!

但離近一點看,尤其是字母「A」。

這能接受嗎?靠近一點尋求安慰?有關部門是不是該過來查一查有沒問題?

「O」和「T」倒是收斂一點,但我覺得還是有點太親近了。字距危機的問題在於它讓我們對自己的價值觀產生質疑。我們是不是乘風破浪的時候離風太近的太久了?我們到底還要多親近?

勞埃德(Lloyds)大概是這些倒霉蛋裡面比較好的。他們成功解救了「O」、「Y」和「D」,但他們還是救不了所有人。

犯規最明顯的已經被主流媒體忽視了,但我們不怕,有尊嚴的 blog 就是做這種事的。所以我們靠近點看看巴克萊(Barclays)的「L」和「A」吧。

前面都是艱難險阻,朋友們。

這些銀行中的一些的名字本身就是自己最大的敵人,調好「L」、「A」、「Y」和「S」的字距從來都不是什麼容易的事。但這些人還真是喜歡冒風險,是不是?

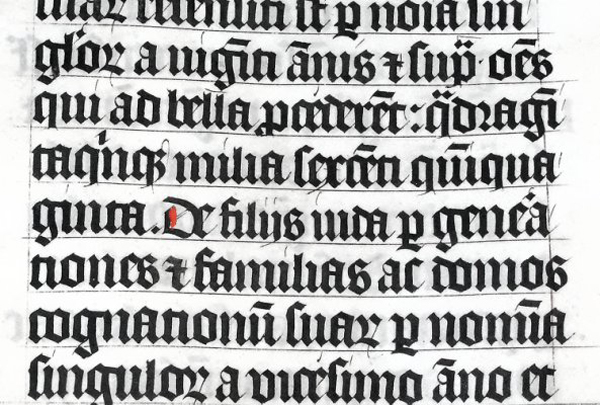

Black Letter: 公元1407年的拉丁文手抄聖經

My Dictionary 的 Colourphilosophy 辛勤地連寫三篇關於 Black Letter 體(又稱 Gothic Script,哥特手寫體)的背景和發展的文章。涉及到歷史、文化、宗教、政治,可以看到哲學、政治和新思想對字體的發展產生了怎樣的影響,十分值得一讀。

這三篇文章再次佐證 Typography(字體排印),較視覺學科的其他方面,與人文社會歷史更強更緊密的聯繫,這也正是我們熱愛 Typography 的原因。很多 Typo 人士都是兼職的歷史學家,比如前個帖子說的 Michael Twyman 也是藝術史的學術專家,還有 Times New Roman 的創作者之一 Stanley Morrison 也是印刷學的史學家。另外,Colour 將在這三篇後再接再厲,「順着意大利文藝復興的線索,研究一下 Roman 和 Italic」。我們敬請期待。

連載一。連載二。連載三。

可能大家都有平時看看不同的字體的習慣,看到喜歡的總是想記下來下次什麼時候可以用,但是一不注意就忘記了,到有項目可用的時候又找不到,非常可惜,所以我和 Rex 討論一下,覺得把平時找到喜歡的字體都記錄在這個博客上,除了有個印記以外還可以和大家交流。(如果大家平時有什麼新鮮的發現,不妨留言一同分享)

這次第一個小發現是 Venus 這個字體,網上資料極少,連平時的百科 Typophile 裡面都有限,大家有相關資料的不妨一起分享。

我發現Venus有2個版本,一個是 (URW)++, 另外一個是 Linotype。根據 Linotype 的資料顯示,Venus 是鉛字印刷時期在地圖上使用的,所以他有往前和往後斜的2個斜體。相配的還有一款 Egyptienne。

相比近代的字體,Venus 看上去非常粗糙,但是我覺得這樣的不怎麼修飾的字體特別有性格。

更新:

Image: Graphic Thought Facility

倫敦著名的 Graphic Thought Facility 工作室設計的第54屆「Carnegie International」展的書中使用了一款字體叫 Garnegie Grot,名字看來象是 Carnegie 藝術博物館的字體,但是和 Venus 比較一下發現這款字體象是基於 Venus 修改出來的。

黑色為書本掃描,紅色為 Venus

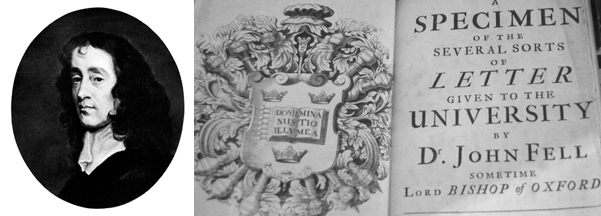

Image: Wikipedia & Oxford University Press

繼續閱讀

Image: Fontsmish

Fontsmith 近日與英國領先的學習障礙組織 Mencap 合作,設計了一款旨在提升易讀性的形象字體 FS Me。字體工場 Fontsmith 稱該字體的設計「挑戰 Arial 的易讀性標準」,將成為易讀性字體的一個新里程碑。

設計之前,研究組的人員將 Mencap 的一些成員組成一個小組,這些成員都有不同程度的學習障礙。研究的第一步是將各種樣式不同、粗細、風格不同的字體給被研究的小組,看在美學和易讀性上小組成員對各種字體的態度。研究組發現非襯線字體對於這一群體更適合(儘管襯線字體對於有正常學習能力的人更易讀),而一些有特性的字體比如 Comic Sans 也受到正面的反應。設計人員權衡下決定採用圓形字體的設計,但也盡量避免如 Comic Sans 的卡通化。

Image: CR Blog

第二輪的研究着眼於每個字母字型的設計。對字體的不同要求在這個時候仍然體現出來。研究人員發現這一有學習障礙的小組更喜歡簡單的大字谷「a」,而非一般有彎曲的羅馬體「a」。經過這樣反覆的試驗,設計師嚴格比較衡量了字母的陰陽對比,筆畫形狀以及上申、下申筆畫的長短。最後完成的字體 FS Me 對於學習障礙的人這一特殊群體,不僅具有他們所偏愛的圓形字體特質,又不乏成熟與正式,對於其他字體具有更高的易讀性。

字體效果因人而異,設計細節在此體現的淋漓盡致。

更多及參考:Fontsmith 新聞稿 | CR Blog

抱歉又是 Helvetica。

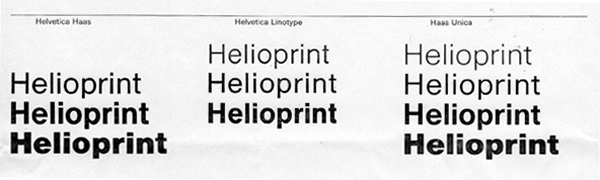

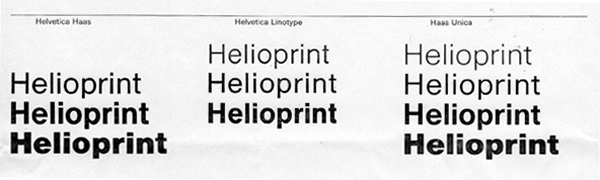

Helvetica 與 Haas Unica 的比較。Image: bauldoff@Flickr

1980年,Helvetica 的設計字體坊 Haas Foundry 與 Team'77設計組簽約,完成一套 Helvetica 的改進版本,旨在「修正」當時主流非襯線體的設計問題。Team'77包括 André Gürtler、Erich Gschwind 和 Christian Mengelt。新字體名叫 Haas Unica,現在由於 Linotype 由於名稱的版權問題阻止 Scangraphic(後由 Elsner + Flake 收購)發售該字體,導致該字體到今天已經沒有辦法買到。

Haas Unica 的改進。Image: bauldoff@Flickr

在一片版權的爭論聲中,只有一個 Haas Unica 推廣冊的 Flickr 集,可以讓我們一睹其芳容。

我是在不久之前才看到的《Helvetica》。

我本想以年輕一代設計者的姿態來談這個電影。但我意識到可笑的是,對於 Helvetica 之前、流行甚至被抵制的時代我都沒有任何經歷或者記憶,於是想從認識 Helvetica 說起。對 Helvetica 有強烈的意識是受在影片將近最後的 Micheal C.Place 所供職的 tDR(The Designers Republic)作品的影響。這個時候是一切輝煌都已經過去,David Carson 們抵制「Helvetica 代表的」商業化的一代之後的,對於「Helvetica 代表的」系統性的設計復興潮流的時代。當時 tDR 的震撼是無法言表的,巨大標緻的英文字緊密的堆積,顏色的簡練,以及莫名其妙的,極具數碼感的小方塊,雖然當時中國的環境已經較好,可以看到一些平面設計作品,但 tDR 的作品卻構成了我對新平面設計的早期印象。儘管曾經做圖也做得快活,但當我學着在 Photoshop 里用 Arial 堆積起字塊時,我才感覺到離平面設計的距離,或許說 Helvetica 復興潮設計的魅力。

Image: The Designers Republic

片中設計師們對於 Helvetica 的讚揚是顯而易見的,但也不至於到歌功頌德的程度。總體上以平和的心態來看這個電影,並沒有太多的偏頗,各方的觀點都相對平衡。既不能否定 Helvetica 出現和普及所帶來的革命性(Akzidenz Grotesk 的前身作用功不可沒),也不得不承認 David Carson 關於 Helvetica 對傳播的局限性,以及後期沉悶商業設計的說法。我對 Carson 和 Brody 的作品一向是不大喜歡的,太缺乏系統性,雜亂無章鮮具美感。然而了解了之前的商業化和標準化的大潮後,便會理解 Carson 和 Brody 在平面設計界歷史性的地位。同樣的,對於 tDR 的作品,乃至後來看到的現代 Helvetica 的公司設計,我和多數人一樣也都會有作嘔的膩味。引用 Duqin 的評論:

眾多設計師集體為 Helvetica 投票其背後的原因是複雜的。有的是來自經典現代主義平面設計的美學記憶,有的是對於層出不窮的新字體的疲倦,有的是出於功能優先的考慮,有的是出於利用 Helvetica 無處不在以至於人們視若無睹的這一特性來做文章……其實大多數設計師的選擇都是夾雜着這幾種情緒中的幾種。

它不是完美的,片中對 Helvetica 的批評大部分都言之有物(Erik Spiekermann 髒話連篇的洒脫還是一樣迷人)。但我猜片中有一點是對的,Helvetica 的長盛不衰——準確地說是 Helvetica 風格代表的一派非襯線字體(諸如 Akzidenz Grotesk 和 Univers 等等)的長盛不衰,在於它們設計的相對中性而有特色,清晰而有力。這種特性可以當今傳承瑞士 International Typographic Style 風格的設計可以再度風靡。也讓我們偶爾看到當年企鵝的封面設計或者紐約的地鐵設計,仍然會讚不絕口。可能也是缺乏這種平和和實用,Carson 和 Brody 的作品在歷史上並不能走的太遠。無論如何,Helvetica 說到底在歷史上僅僅是略勝過一群設計師時兒追捧時兒棄之的玩物。沒有 Helvetica 一樣會有其他的非襯線的摩登字體出現,這些風捲雲涌的潮流也並不會因此而減退。只是 Helvetica 的設計特點和容易得到的屬性使他承擔了大於一個字體所應該承擔的視覺標籤和記憶,承擔了太大的時代重負。

在電影里,Helvetica 作為觀眾了解平面設計的一個窗口,完成了任務。在一部短短的紀錄片里沒有必要給陌生的觀眾塞滿 Typography 的知識,關於襯線易讀,或是 Univers 較佳的言論,完全沒有必要放在片中,這畢竟不是設計學校的教育片。況且我並不認為僅僅會由於片中的讚揚,大部分人面對街上、報紙里、電腦中的大量明顯不同的字體會由衷讚歎 Helvetica 的完美和影響力。如果說電影為什麼歌功頌德的話,那是為平面設計。它通過 Helvetica 這個舞台上眾人推出的「星」把眾人的目光吸引到了字體和平面設計上來,未嘗不是一件好事。

Helvetica 的泛濫確實是西方民眾不了解設計、不尊重設計(字體)的一個惡果。而在中國的環境下,卻是另一番圖景。有時候不得不期盼 Helvetica 能像西方所摒棄的那樣,成為中國設計師的默認選擇。大量的以英文為載體的視覺(字體設計)垃圾在中國泛濫成災,平日生活中能看到用到真正的、沒有被任意扭曲的英文字體(而非中文字體附帶的英文字體)的設計少之又少。中國正是缺乏像 Helvetica 這樣的英文字體缺乏普,才及造成國內大量的視覺垃圾,令人噁心不已。

希望當 Helvetica 能泛濫於我們的英文設計的時候,中國的設計能夠真正全民化,才可能會有真正堅實的發展。

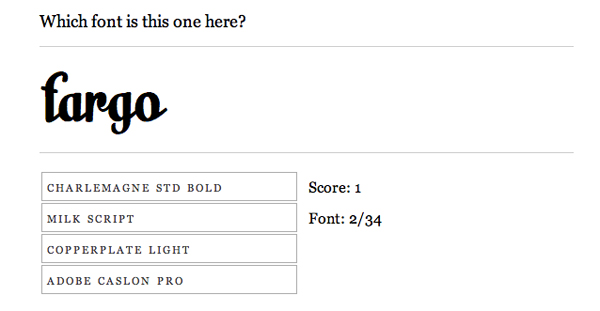

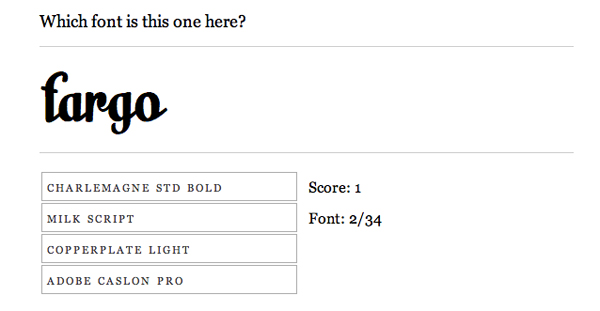

這個遊戲流行了一陣子了,The Rather Difficult Font Game。基本上就是字體 geek 們在一起最熱衷的事情——猜字體。

我們兩個都做了,滿分34分,SY 同志輕而易舉地拿到了滿分,我拿到了31分。難度是不斷增加的,但簡單的地方在於很多可以從名字猜出來,比如明明是 Italic 的,那麼寫着 Std 的多半就是錯的;或者明明有襯線,那 Sans 的一定就排除了。還有一些太有名的字體可以很快排除,但難度確實又不斷增加了。

現在還有了 iPod/iPhone 的版本。

*更新:偉大同志的又一偉大一刻。

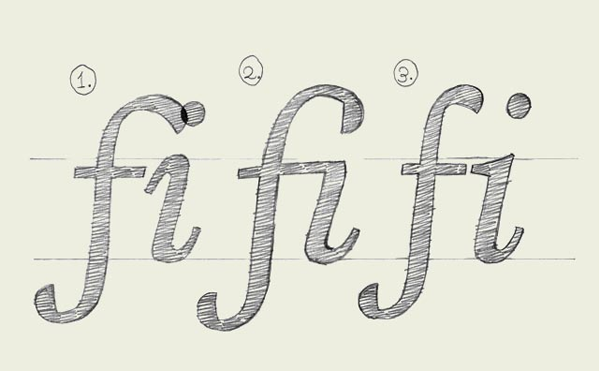

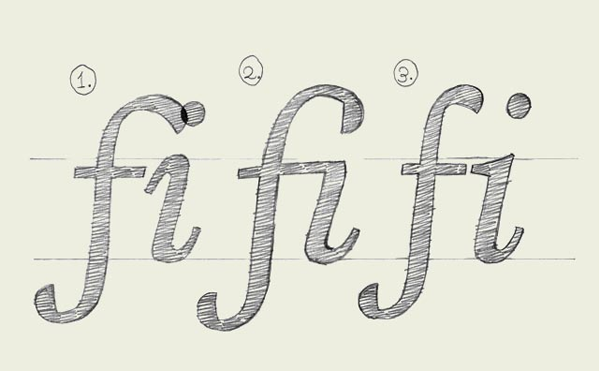

Image: Typeworkshop.com

很高興最近看到的新的關於 typo 的優秀的中文資料,包括:

SNL 翻譯的字體設計基礎,(原文來自 typeworkshop.com,由荷蘭 underware 工作室組織),共19篇。

以及 Colourphilosophy 翻譯的 DIN 的故事,講述了 DIN 字體。

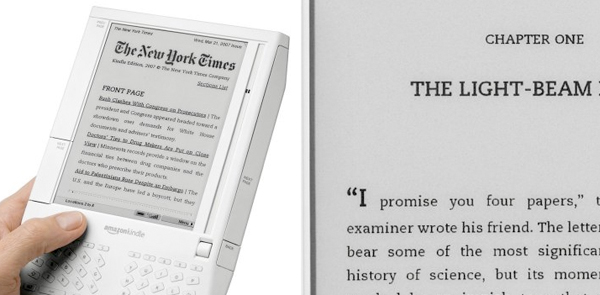

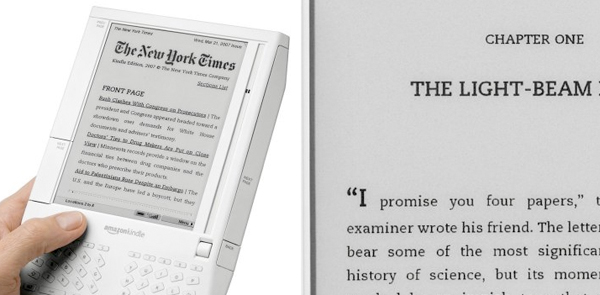

Images: Amazon.com

Amazon Kindle 電子讀書器的推出確實火了一把,各大媒體給足了暴光率。乍看起來創新的東西細看起來有些慘不忍睹,尤其對 typo 人來說。Kindle 全部使用了 Caecilia 字體,由荷蘭設計師 Peter Matthias Noordzij 於1990年設計。字體本身並不是一個壞選擇,但所有雜誌書刊僅提供一種字體實在是無趣和另人無法忍受的,試想讀同一種字體、同一種排版的紐約時報、衛報和 WSJ 會是多麼痛苦的經歷;更不要說上千種書沒掉了封面、排版和插圖,用上同一種字體後會失掉多少的魅力。引用 Chip Kidd 幽默的說法:

On Monday November 19th, Amazon released something called Kindle, the latest 「e-book」 reading device. I’ve been asked to comment on what effect I think this will have, if any, on book design as we know it. Here goes.

None.

Sincerely,

Chip Kidd