左為09年目錄冊,使用 Futura;右為10年目錄冊,使用 Verdana。Image: fontblog.de

世界在倫敦2012奧運會標誌的推出後就變得不能理解了。從這個令人驚愕的奧運標誌(記得 Wolff Olins 說2012年大家就會看出這個超前設計的好,現在卻仍看不透),到奧迪汽車 logo 換字(via Dajuin),然後是炙手可熱的雜誌《032c》,設計界出現了「以丑為上」的新潮流,這一「New Ugly」的現象也成為設計界探討的熱門話題。現在大型商業機構也莫名地加入了這趟渾水。宜家近期宣布將字體從 Futura 改為 Verdana。

消息一經宣布就在引起巨大的反對聲浪。設計師論壇出現了長篇批評,Youtube 出現了特別節目評論事件,Twitter(偉大祖國生日快樂)上謾罵和惋惜鋪天蓋地,網上抗議宜家這一決定的請願也熱鬧非凡,主流媒體如美聯社、《時代雜誌》、《紐約時報》和《商業周刊》都報道了事件。不過無論如何,宜家的宣傳資料已經開始大面積使用新的設計。

繼續閱讀

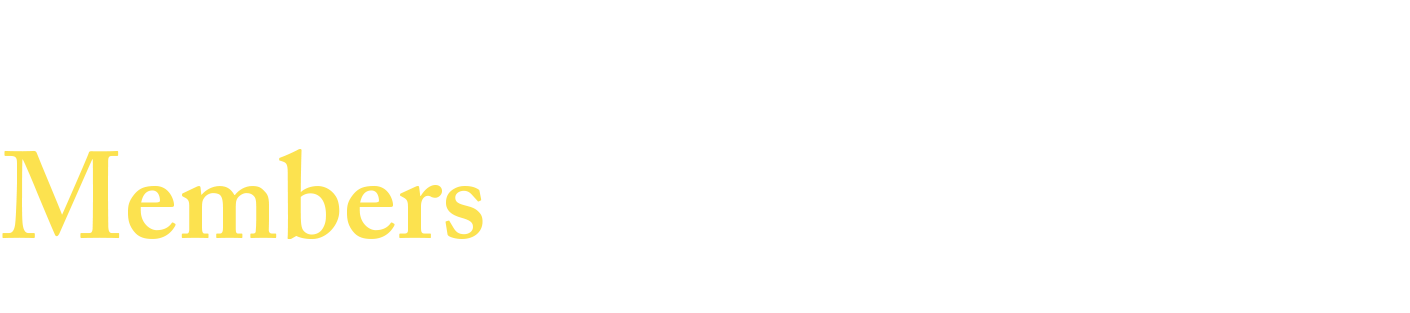

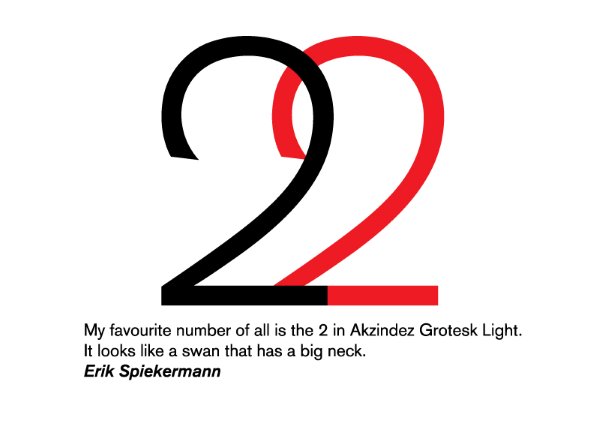

「我最喜歡 Akzindez Grotesk Light 的數字2,它猶如一隻長頸天鵝。」——Erik Spiekermann

印度人發明了阿拉伯數字,阿拉伯人在12世紀將其傳到了尚處在中世紀的歐洲,並逐漸排擠掉了羅馬數字,成為了被最普遍使用的數字。

拉丁字體有襯線和無襯線之分,然而在數字的世界裡,卻有着另外一種分類。

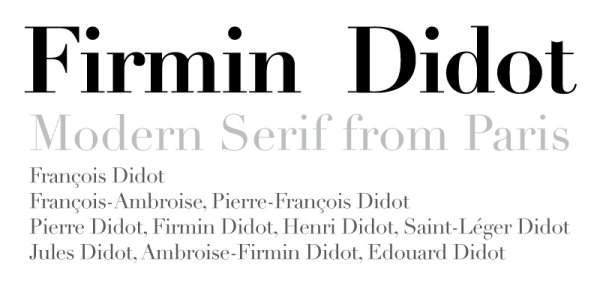

文本數字(text figures),也被稱為非等高數字(non-lining)、小寫數字( lowercase)、舊體風格(old-style)等,是一種模仿拉丁字母高低錯落而設計的數字。文本數字的形狀和上下位置模仿了小寫字母,0、1、2定義了 x 高度;6和8有上升部;3、4、5、7、9具有下降部。也有一些個別情況,如8世紀晚期至19世紀早期 Didot 家族製作的字模中,為了區別於草書的小寫字母z(類似數字3的寫法),數字3也具有上升部。這一傳統被後來的法國字體所繼承。

繼續閱讀

1945年,二戰結束。1948年,美國人發明了無粉腐蝕法,照相製版法(Phototypesetting ,也叫 cold type)終於攻克了批量生產的技術堡壘,金屬字印刷的時代即將退去。到了70年代,照相製版已經廣為流行。 照相製版原理是把所需的文字和圖像按尺寸要求縮放到照相底片上,再將底片貼合在塗有感光膠的金屬板上進行曝光,經過顯影在金屬板上形成感光膠膜。將膠膜浸入堅膜液中進行短時間處理,經加溫後形成一種有光澤的琺琅質薄層。薄層有很強的耐酸抗鹼特性,能保護下面的金屬表面不受化學溶液腐蝕。將金屬板浸入溶液中,無琺琅質膠膜的金屬表面被腐蝕溶解,剩下凸出的文字或圖像。

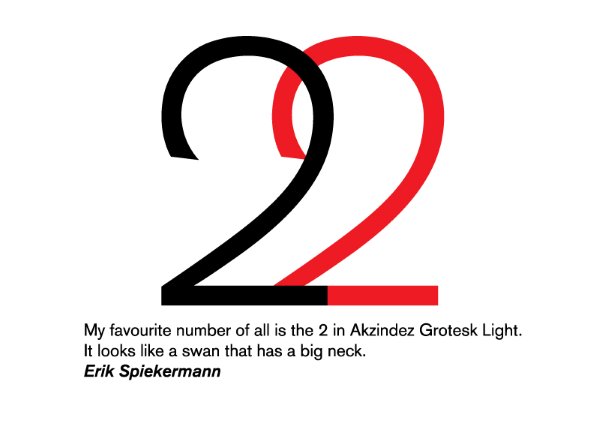

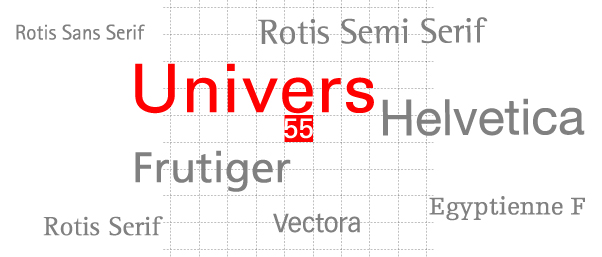

1952年的法國仍然處在戰後緩慢的恢復期。從大洋彼岸漂來的照相製版技術並沒有馬上得到認同。來到巴黎的瑞士人 Adrian Frutiger 在 Deberny & Peignot 鑄字公司找到了工作。Peignot 先生購買了美國第一台照相製版機 Photon 在法國的生產權,重新取名為 Lumitype。Frutiger的工作就是把老式鉛字字體重新繪製成適合照相製版的字體。在工作中,他敏銳地察覺到這一新技術帶來的可能性。當 Peignot 表達希望增加一款無襯線字體的時候,Frutiger 立刻建議由其重新設計,並在很快的時間內拿出了包含21種字級的 Univers 字體家族,其為此發明的數命名方法,開創了字體設計的新歷史。

繼續閱讀

Helvetica 被普遍認為是紐約地鐵系統的標識字體。但事實上,它只被使用了20多年。60年代末,Unimark 設計公司為新地鐵系統選定的標準字體並不是 Helvetica。最初為什麼沒有被選用?Helvetica 又是如何成為今天MTA(Metropolitan Transportation Authority 紐約大都會交通局)的官方字體的呢?讓我們撥開歷史的各種線索,看看這一段讓人糾結,超越了字體本身的故事吧。

無論是紐約市民還是外來的訪問者,都知道地鐵系統是一座迷宮。這一切的原因是三個獨立的系統被融合在了一起,其中兩條屬於早先成立的輕軌股份公司。

紐約地鐵系統正式成立於1904年10月27日, IRT (Interborough Rapid Transit區間快速交通線)公司開始運營包括了28個車站的9.5英里的地鐵線,從市政廳一直通向145大街和百老匯。1940年,運營IND(Independent獨立線)的城市交通委員會(Board of Transportation)收購了BMT(Brooklyn-Manhattan Transit布魯克林曼哈頓線)和IRT,把所有紐約的地下交通整合成了一個系統網絡。

Prince Street (1917). Image: AIGA.org

Grand Avenue, Newtown (1936). Image: AIGA.org

繼續閱讀

倫敦的街頭報攤隨處可以看到《紐約客》(New Yorker)雜誌。這本將近四分之一是在講述紐約文化新聞的雜誌原本註定了它的本地性,但這卻遠遠無法阻擋它的魅力風靡全球——近100萬訂閱量中僅有16萬來自紐約。大都市精英知識分子的定位為其帶來了大量優秀的記者和作家(著名的如E. B. 懷特、伍迪·艾倫和蘇珊·桑塔格),大量的長文報道向美國的中上層知識分子講述着他們應該關注的社會話題。這本1925年創辦的雜誌儘管已經度過了80多年,但今天已然充滿鋒芒具有活力。《紐約客》現在「早已成為美國人社會文化傳統的一部分,成為紐約乃至美國知識分子的一個象徵。」

1925年2月21日第一期和2009年6月1日上周期。

繼續閱讀

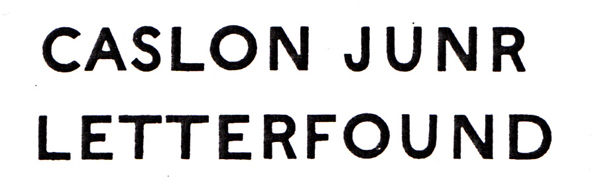

本文是前幾個月的一篇雜誌約稿,由於各種原因未能出版。現在貼出來,以饗讀者。文章探討了早期非襯線體的歷史和特點,以及現在的保存和發展。寫作時在倫敦 St Brides Library 查閱了史料和原版字體樣冊,與 Shi Yuan 合作成文。轉載請參閱我們的

版權申明。

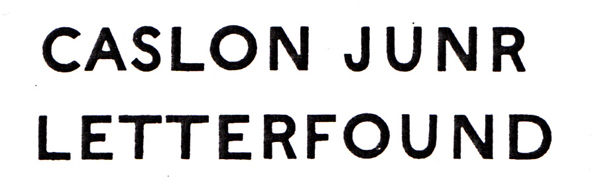

2 Line English Egyptian,由 William Caslon IV 設計。

19世紀初,倫敦人 William Thorowgood 在字體師 Robert Throne 去世後用彩票獎金買下了他的鑄字商 Fann Street Foundry,正式成為一個字體師。1832年,他將鑄字商新出品的非襯線字體命名為 Grotesque——意思是「怪異的」,這一詞無不體現了當年非襯線字體的先鋒感——並在當年的字體樣表的附表裡悄悄附上了第一副 Groteque 的樣張。

繼續閱讀

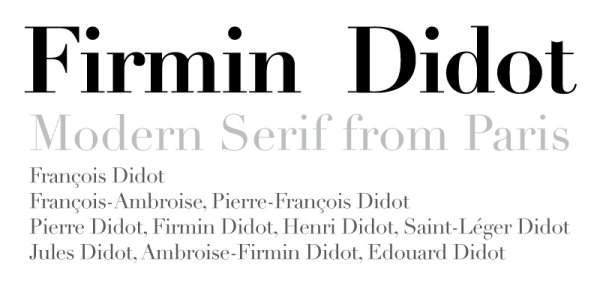

Didot 是一個法國家族姓氏,他們世代都是印刷工,字模雕刻師和出版商。這個家族在印刷、出版和字體作出巨大貢獻之餘,也逐漸愛上了自己印刷的內容,形成了愛好文學詩歌,喜歡翻譯,勇於探險的性格傳統。François-Ambroise Didot 發明了字號標準,Firmin Didot 設計出了現代主義襯線字體的典範,他們都被冠以家族的姓氏——Didot。

繼續閱讀

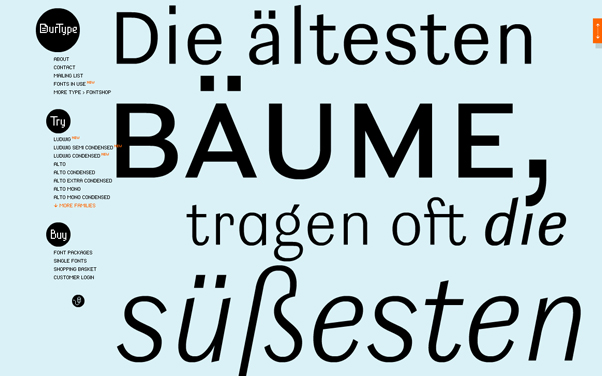

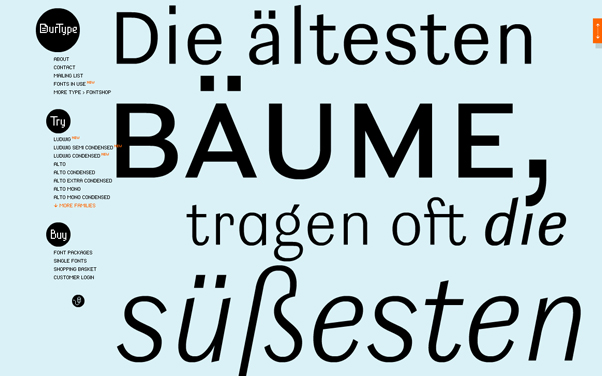

Image: OurType.be

Ludwig 由荷蘭設計師 Fred Smeijers 設計,今年由 OurType 出版。這是一款當代對19世紀的非襯線體的理解的產物,充滿了早期非襯線體的不羈性格。Smeijers 同時也是《Counterpunch》一書的作者,這是一本關於16世紀鉛字設計與現代應用設計的書,1996年由 Hyphen Press 首發行,準備今年夏天出版第二版。

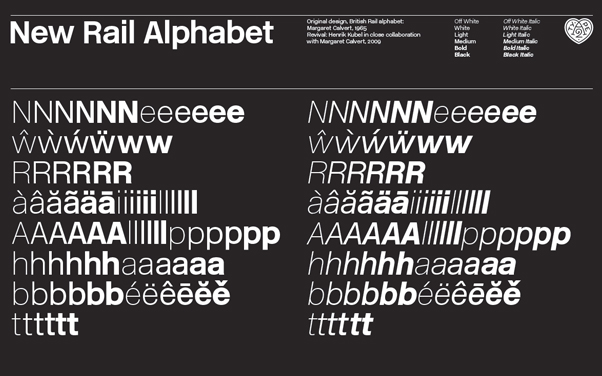

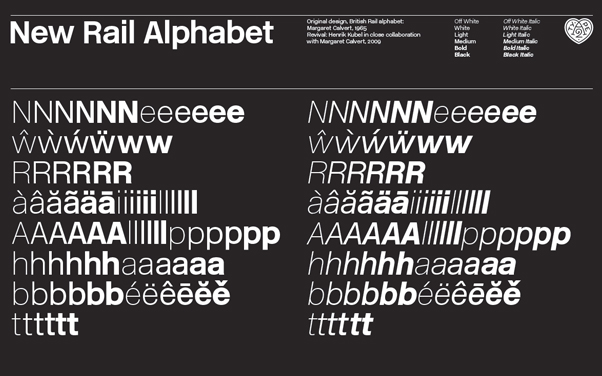

Image: newrailalphabet.co.uk

Image: newrailalphabet.co.uk

Britanica 原來用於英國鐵路標示系統(Britain+Helvetica=Britanica),由 Margart Calvert 設計,最近和 Henrik Kubel 合作(A2/SW/HK)出版了新的數字版本。命名為 New Rail Alphabet。

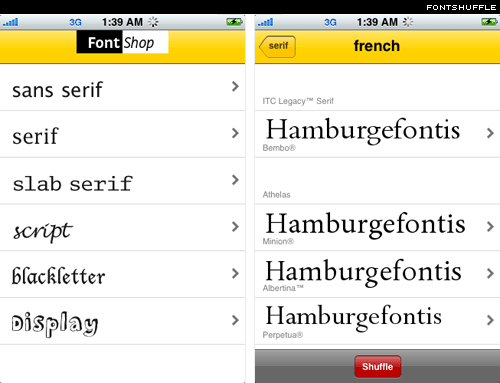

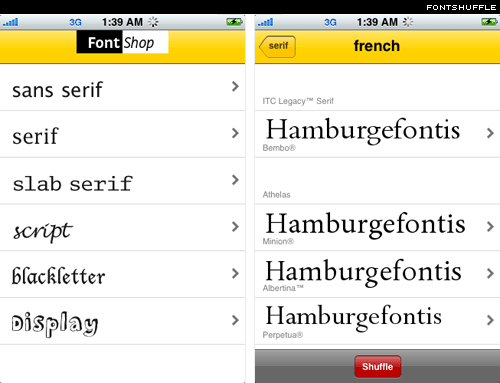

FontShop 出品的 FontShuffle。Image: ilovetypography.com

SNL 翻譯了 ilovetypography.com 最近的一篇文章,介紹了 iPhone 上的一些主要的字體軟件,包括 FontShuffle 出的 FontShuffle,值得各位 iPhone 用戶一看。