之前 Colourphilosophy 已經寫了一篇關於 Roman 與 Italic 的短文,非常詳細的介紹了斜體的歷史以及他們的具體運用的,其實這非常重要,因為斜體具體運用一直為中文設計師所忽視,很多涉及到西文排版,對於斜體不是禁用就是濫用。

在這裡就 Italic( 斜體)再擴展寫一些東西。其實 Italic 翻譯為斜體一詞是不夠準確和到位的,因為從字面理解很容易以為只要是斜體就是 Italic,Italic 必須是斜的。其實不然,並不是所有 Italic 就是斜的,定義一個字體是不是斜體最主要是看是不是擁有手寫風格在裡面。

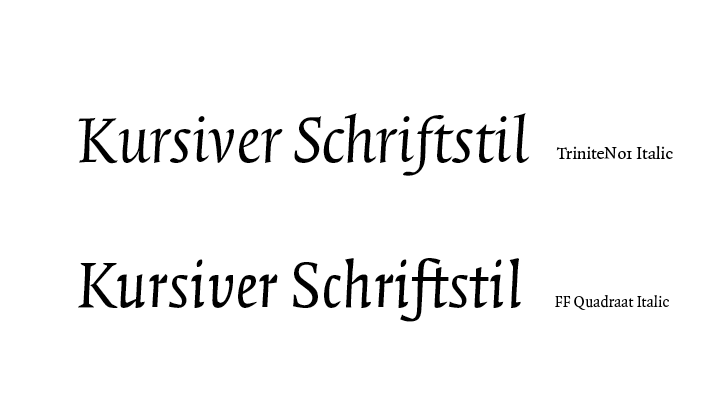

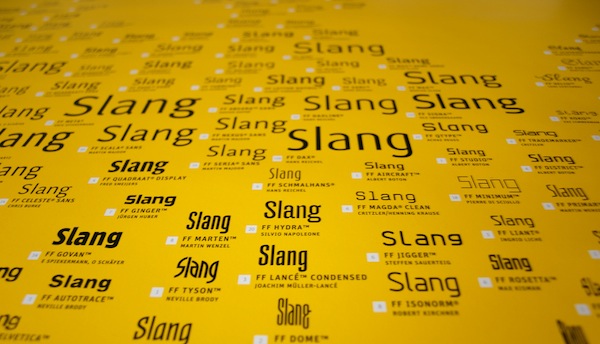

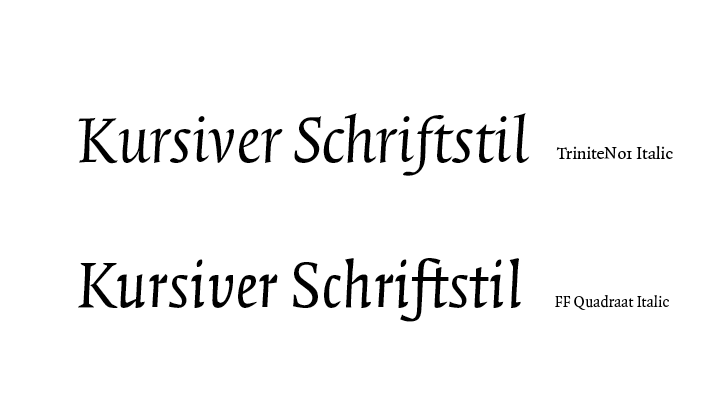

FF Quadraat 和 Trinite的 Italic 體

大部分的 Italic 體比那些筆直的羅馬字體在形式上有一點角度的傾斜,其筆畫在基準線上像右邊形成一點角度的傾斜,由於其傾斜感,給人一種向前流動的感覺,但傾斜並不是意大利體最本質的特點,Italic 體最重要的特點是其手寫體風格,因為 Italic 體本來就是由於手寫而產生的,具體歷史這可以看 Colourphilosophy 的文章,而大部分 Italic 因為手寫習慣會對某些字母進行簡化(如 a, g )。但是也很多字體家族中的 Italic 的其筆畫是垂直於基準線的,比較有名的有 FF Quadraat、Trinite 等,但是其筆畫仍然有這手寫風格。

繼續閱讀

Image: Mattgilbert.net

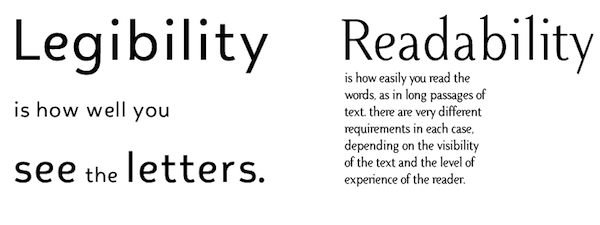

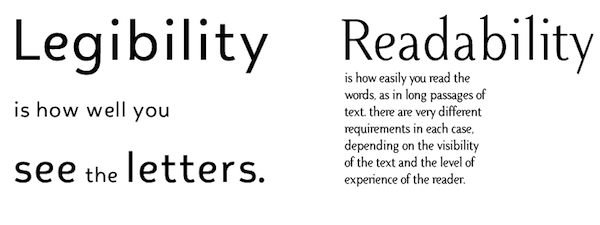

由豆瓣小組的一個討論,引申出關於 legibility 和 readability 的區分和翻譯的問題,問題在 Twitter 上也有幾則相似的討論。Legibility 和 Readability 兩者都是字體排印的可用性的重要指標,是不能跳過的術語。中文對兩者的翻譯也非常混亂。我將傳統的看法,加上多位朋友的意見,總結如下。

定義

Legibility 指在一個字體中,各設計的字母形狀之間的區分度,即讀者能否迅速辨別字母、避免混淆,這是一個微觀的字型設計概念。Legibility 的一個指標是「透明性」,即具有優秀的 legibility 的字體應該既準確無誤的讓讀者閱讀,又能將自己的設計不動聲色的隱藏起來,不以設計本身分散人的注意力。

字型設計的一切要素都會影響到 legibility,包括比劃結構(比如兩種 a 和 g 的寫法)、字谷(counter)、襯線形狀、比劃粗細、磅數(weight)、x 高 (x-height)等等。

Readability 指「閱讀體驗」,閱讀是否可能,以及它的容易程度。它由一個字體的使用方式決定,要考慮到 typography 的一切要素,包括排版、印刷等等,是一個宏觀概念。

影響 readability 的元素也有很多,包括字距、行距、行寬、灰度等等。一個弱 legibility 的字體可能可以通過良好的編排使 readability 相對叫好;而一個有強 legibility 的字體也可能因為不當使用而導致 readability 下降。

翻譯

有朋友說中文世界習慣將 legibility 譯為易讀性,readability 譯作可讀性。個人認為這個選擇應該反過來,legibility 為可讀性,「可」強調功能;readability 為易讀性,「易」強調體驗。但這兩者仍然容易混淆。

因此最佳選擇是將 legibility 譯為可辨識性、可辨認性、或易認性,等等,從「讀」字易開,轉到「辨認」。至於 readability,可以遵循習慣的「可讀性」,此時已經不衝突;或者「易讀性」也許更適合,儘管可能會混淆讀者。

本文刊載於《藝術與設計》2010年2月期。發表時有少量改動。本文感謝金虎的幫助。相關題目我們已談及多次,近期可參考方宏章的

文章。

交通部更換高速公路命名辦法出台,全國的高速公路路牌開始大面積更換, 引起了一場轟轟烈烈的關於費用的爭議。鮮有人注意到的是,路牌的設計也作了大幅修改。新設計包括新的中英文字體、箭頭和其他元素的設計,舊標準英文字體 Helvetica 被 FHWA 體(又稱 Highway Gothic)代替。對美國視覺文化熟悉的朋友而言,FHWA 應該不陌生,作為美國的舊高速公路標準字體,FHWA 的設計充滿了美國味道。它的名字源於美國聯邦公路局(Federal Highway Administration),誕生於艾森豪威爾(Eisenhower)執政的1940年代。這款字體的字型設計最初根據民間手工制路牌而來,設計粗糙,完成後也從未進行過路面測試。「它(FHWA)輕率、粗放,缺乏對細節的關注。」字體設計師 Tobias Frere-Jones 評論到。

繼續閱讀

德國用於路牌的 DIN 1451 字體。Image: typografie

之前有一篇博文是關於杭州新交通設施的設計方案,是由中國美術學院藝術設計院設計的,有不少朋友提出一些異議和不同的看法,主要是關於交通道路標誌牌字體方面的問題,之前一直想寫一點評論,現在整理了一下補上。

西文部分

心細的一些朋友已經看出,這個設計方案西文所使用是英國現代設計的最主要代表 Gill Sans, 在文字排版方面 Gill Sans 有着非常好的效果,尤其在一些文學性小說方面。其字形溫文爾雅,帶有濃郁的英國紳士氣質,具有人文主義的構造遊走於無襯線和襯線的 Gill Sans 更具現代感,這都使 Gill Sans 成為一款經典的字體。

繼續閱讀

Jürg Lehni (簡稱 JL,下同):我很想知道法律將字體(typeface)定性為軟件(software)而非藝術品(artworks)背後的更多原因。是簡單地由於 OpenType、PostScript 和 TrueType 都有些編程語言的方面呢,還是說這跟數字化的字體是對某種曾以鑄造字模形式出售的排字工具之模擬這一事實相關?能請你講解一下這個決定的性質嗎?在我的研究過程中相關的解釋非常少。

Erik Spiekermann(簡稱 ES,下同):將字體定義為軟件的主要原因是字體很難受到保護這一事實,因為大多數人甚至看不出 Garamond 和 Bodoni 之間的差異,更不必說 Helvetica 和 Arial 了。字體「應該儘可能地不干擾讀者對文本的理解、最多只是提供一點點審美上的附加價值」這一需求,成為評估其作為附加價值的「藝術性」貢獻時的最大劣勢,而這樣的附加價值正是版權法所看重的。這就是為什麼大多數根本沒人想複製的、稀奇古怪的華麗字體可以受到版權保護的原因:人們可以清楚地意識到那是一件「作品」,而不僅僅是對於已知參數的重組,問題是嚴肅字體恰恰依賴於這種重組。那麼,既然字母「A」需要看起來像「A」,為什麼某種至少在外行人看起來並無特殊之處的「A」應該受到版權保護呢?

繼續閱讀

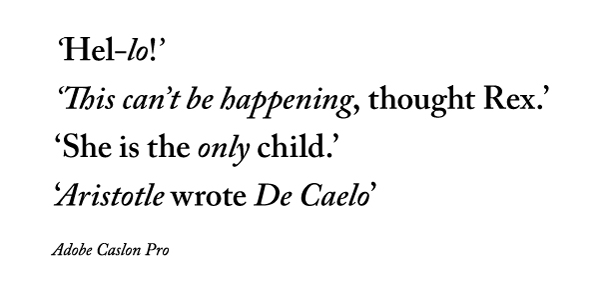

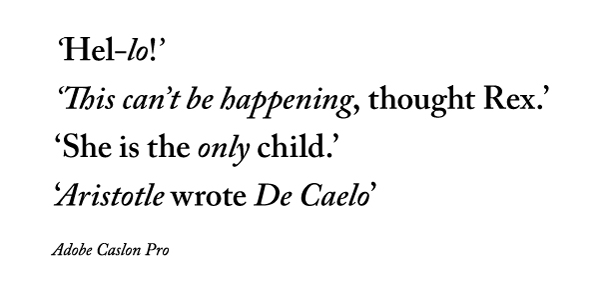

Roman 與 Italic 的搭配使用範例,Italic在四句話中表不同作用:第一句強調拖顫音,第二句代替了說話的引號,第三句表示語氣強調,第四句表示專有名詞(「亞里士多德寫了《天論》」)

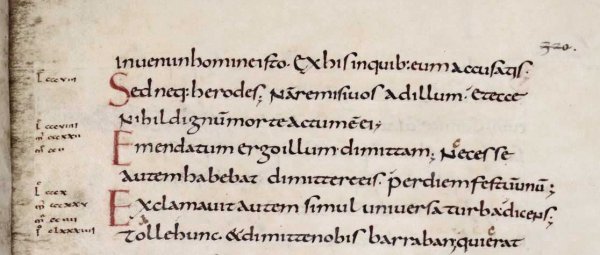

順着上次 Black Letter 的故事線索,我們繼續說說中世紀過後,意大利文藝復興所誕生的兩種影響深遠的「書體」:Roman 和 Italic。我覺得把他們稱為「書體」似乎更為合適。對比中文,我們有篆書、隸書、楷書等等,在某一具體的書體之下,再按照書法者的名字等細分為某某體。概念明晰了,我們就開始說故事吧。

Roman

14至15世紀,意大利的文人們追隨着彼特拉克對於傳統文化的復興之志,在日常書寫和出版物中,廣泛採用了一種他們所認為具有「羅馬風格」的手寫字體。通過檢索古代文獻,他們重新發現了11世紀查理曼時期留存於修道院的早期小草書體。時任羅馬教廷秘書的布拉喬利尼 ,發明了一種新的字體:採用了卡洛林小草書體的小寫字母;對於大寫字母,則取自古羅馬的石刻大寫體。另一位文人尼古力 吸取了 Black Letter 的連筆法則,通過傾斜字母的角度,加快了書寫的速度,成為了 意大利體(Italic)的雛形。

繼續閱讀

雖然我們關注西文,但這裡有一則關於 Mac OSX 雪豹的新中文字體 Hiragino Sans GB 的英文文章,很有意思。蘋果相當重視這次簡體中文字體的開發,與開發公司商討下,由大日本 Screen(大日本スクリーン)和北京漢儀合作開發。漢儀有20位設計師和20位工程師。主設計師鍾女士與來自日本方面字游和 Screen 的工作人員於07年底會面。當場沒有翻譯,只能通過比劃點頭來確認總體修改方向。

新字體根據 Adobe GB 1-4 字集修改,兩萬九千字,兩個磅值。設計根據中國標準(GB)在日本的版本上修改。中國字體的設計要求要硬朗,日本設計師猜測是否由於中國早期甲骨文和碑刻的材料影響。字體隨雪豹出版,獨立商業版本只在日本發行,售價580美元(近4000人民幣) 。來自中國信息處理產品標準符合性檢測中心的70歲檢驗師特地致信,稱讚設計水準。漢儀方面表示這是他們第一次聽說這種情況。

我們以前有文討論蘋果默認中文字體。簡體字原本處理方法是 STXihei,但日文 Hiragino Kaku Gothic 勝出不只一點,唯有簡體字不全+漢字是日本標準,新的 Hiragino Sans GB 將提高簡體屏幕字體標準。

(本文原載於本站 Twitter,via @Shotype_en)

更新

jjgod 在技術方面也有提到雪豹中文字體升級。

繁體方面類似的 Hiragino Sans CNS 在正式版本中被蘋果放棄,最後的默認字體是 Heiti TC。Heiti TC 在各方面要遜色於 Hiragino 系列,而 Hiragino Sans GB 有完整的繁體字集,因此更換原因不得而知。在繁體版本上更換默認字體請參考這裡。

以上片斷選自上海世博官方宣傳片(Youtube 視頻和東方衛視視頻)。關於字幕上黑體的使用,見以前的一篇文章。

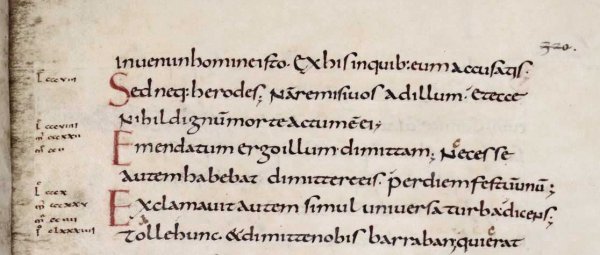

卡洛林小草書體

Black Letter,也稱 Gothic Script(哥特手寫體)或 Old English Script(舊式英語手寫體)。Black Letter 在英語中的寫法也有多種:Blackletter, Black-Letter 或 Black Letter 等等,在此,我採用的是兩個獨立的單詞,首字母分別大寫的寫法,也就是:Black Letter。關於中文譯名,國內的叫法五花八門,有叫黑體的,有叫裝飾體的,有叫哥特體的等等。在沒有一個公認而確切的中文譯名之前,我們還是保留原名,Black Letter,直譯的意思就是「黑 字母」。

要說 Black Letter,得從它的前世卡洛林小草書體(Carolingian miniscule)講起。儘管古羅馬帝國早已湮滅成了廢墟,羅馬手抄體(大寫和斜體字母表)在中世紀的早期,仍然在被普遍使用着。隨着時間的推移,羅馬手抄體漸漸受到了愛爾蘭體和盎格魯撒克遜體的影響,面目變得模糊起來。

繼續閱讀

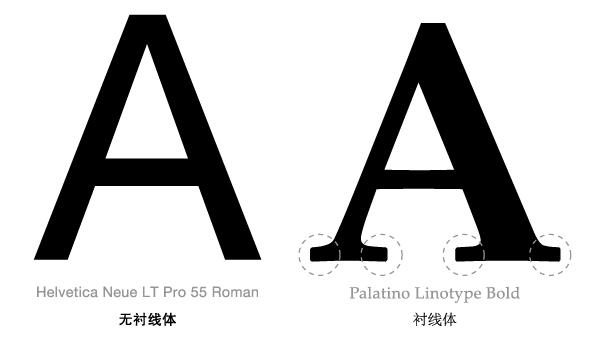

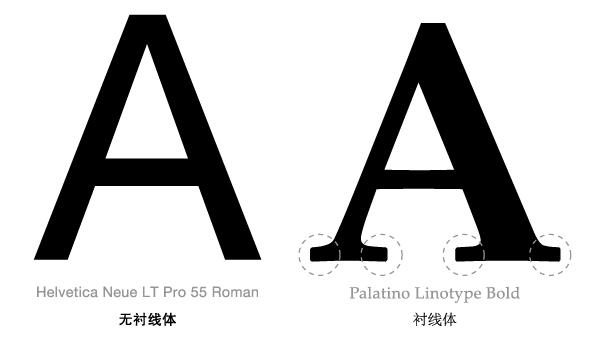

在字體排印學裡,襯線指的是字母結構筆畫之外的裝飾性筆畫。有襯線的字體叫襯線體(serif);沒有襯線的字體,則叫做無襯線體(sans-serif)。

2007年攝於里昂古羅馬半圓形劇場遺址(約公元前43年),從保留的石碑我們可以看出,1)所有的字母都是大寫的,2)襯線是如何被「雕刻」出來的

歷史學家們認為襯線體來自古羅馬的石刻碑文。對於這些裝飾性的筆畫為何會產生,起的何種作用,一直存在着爭議。大多數人所接受解釋來自 Edward Catich 神父,他在1968寫了《The Origin of the Serif》一書,認為羅馬字母最初被雕刻到石碑上之前,要先用方頭筆刷寫好樣子,雕刻的工匠之後照着寫好的樣子雕鑿而成。由於直接用方頭筆刷書寫會導致筆畫的起始和結尾出現毛糙,所以在筆畫開始、結束和轉角的時候增加了收尾的筆畫,也就自然形成了襯線。雕刻匠人照寫好的字雕刻,就形成了所謂的「serif」 。

繼續閱讀