之前 Colourphilosophy 已经写了一篇关于 Roman 与 Italic 的短文,非常详细的介绍了斜体的历史以及他们的具体运用的,其实这非常重要,因为斜体具体运用一直为中文设计师所忽视,很多涉及到西文排版,对于斜体不是禁用就是滥用。

在这里就 Italic( 斜体)再扩展写一些东西。其实 Italic 翻译为斜体一词是不够准确和到位的,因为从字面理解很容易以为只要是斜体就是 Italic,Italic 必须是斜的。其实不然,并不是所有 Italic 就是斜的,定义一个字体是不是斜体最主要是看是不是拥有手写风格在里面。

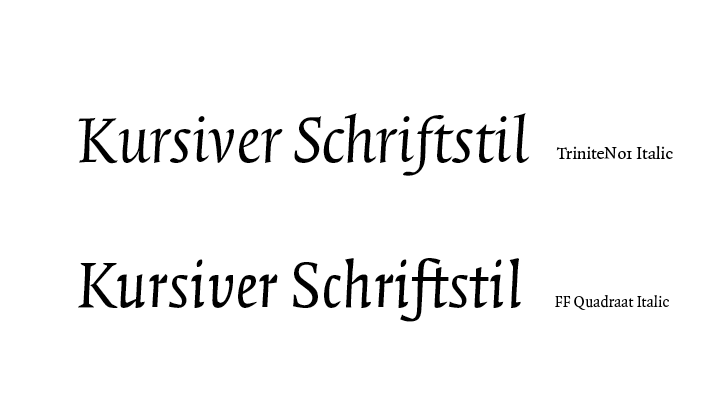

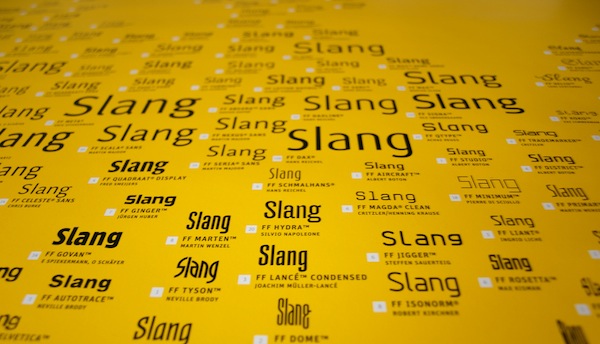

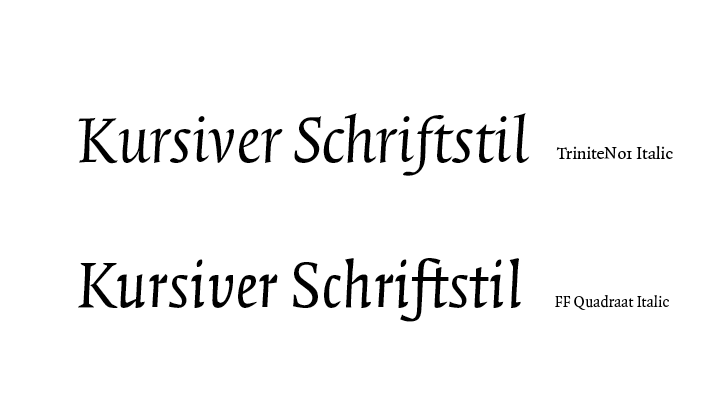

FF Quadraat 和 Trinite的 Italic 体

大部分的 Italic 体比那些笔直的罗马字体在形式上有一点角度的倾斜,其笔画在基准线上像右边形成一点角度的倾斜,由于其倾斜感,给人一种向前流动的感觉,但倾斜并不是意大利体最本质的特点,Italic 体最重要的特点是其手写体风格,因为 Italic 体本来就是由于手写而产生的,具体历史这可以看 Colourphilosophy 的文章,而大部分 Italic 因为手写习惯会对某些字母进行简化(如 a, g )。但是也很多字体家族中的 Italic 的其笔画是垂直于基准线的,比较有名的有 FF Quadraat、Trinite 等,但是其笔画仍然有这手写风格。

继续阅读

Image: Mattgilbert.net

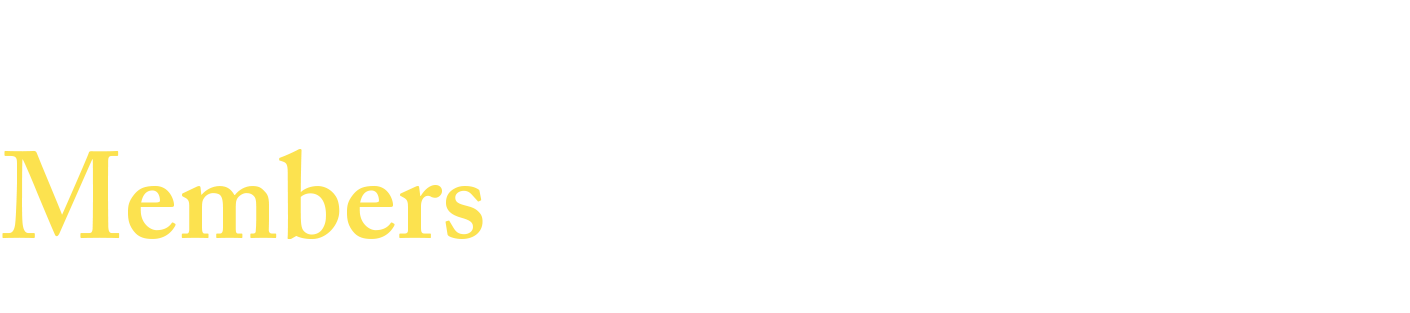

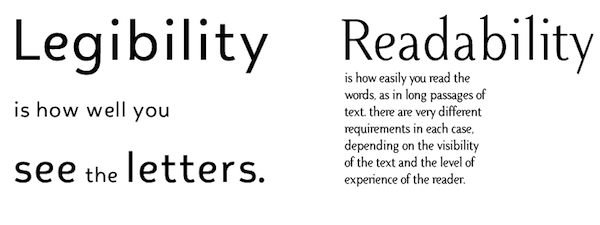

由豆瓣小组的一个讨论,引申出关于 legibility 和 readability 的区分和翻译的问题,问题在 Twitter 上也有几则相似的讨论。Legibility 和 Readability 两者都是字体排印的可用性的重要指标,是不能跳过的术语。中文对两者的翻译也非常混乱。我将传统的看法,加上多位朋友的意见,总结如下。

定义

Legibility 指在一个字体中,各设计的字母形状之间的区分度,即读者能否迅速辨别字母、避免混淆,这是一个微观的字型设计概念。Legibility 的一个指标是「透明性」,即具有优秀的 legibility 的字体应该既准确无误的让读者阅读,又能将自己的设计不动声色的隐藏起来,不以设计本身分散人的注意力。

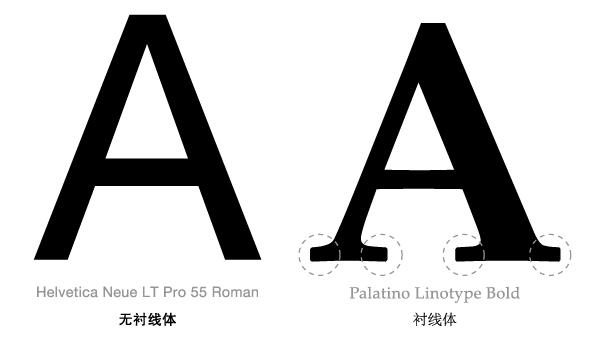

字型设计的一切要素都会影响到 legibility,包括比划结构(比如两种 a 和 g 的写法)、字谷(counter)、衬线形状、比划粗细、磅数(weight)、x 高 (x-height)等等。

Readability 指「阅读体验」,阅读是否可能,以及它的容易程度。它由一个字体的使用方式决定,要考虑到 typography 的一切要素,包括排版、印刷等等,是一个宏观概念。

影响 readability 的元素也有很多,包括字距、行距、行宽、灰度等等。一个弱 legibility 的字体可能可以通过良好的编排使 readability 相对叫好;而一个有强 legibility 的字体也可能因为不当使用而导致 readability 下降。

翻译

有朋友说中文世界习惯将 legibility 译为易读性,readability 译作可读性。个人认为这个选择应该反过来,legibility 为可读性,「可」强调功能;readability 为易读性,「易」强调体验。但这两者仍然容易混淆。

因此最佳选择是将 legibility 译为可辨识性、可辨认性、或易认性,等等,从「读」字易开,转到「辨认」。至于 readability,可以遵循习惯的「可读性」,此时已经不冲突;或者「易读性」也许更适合,尽管可能会混淆读者。

本文刊载于《艺术与设计》2010年2月期。发表时有少量改动。本文感谢金虎的帮助。相关题目我们已谈及多次,近期可参考方宏章的

文章。

交通部更换高速公路命名办法出台,全国的高速公路路牌开始大面积更换, 引起了一场轰轰烈烈的关于费用的争议。鲜有人注意到的是,路牌的设计也作了大幅修改。新设计包括新的中英文字体、箭头和其他元素的设计,旧标准英文字体 Helvetica 被 FHWA 体(又称 Highway Gothic)代替。对美国视觉文化熟悉的朋友而言,FHWA 应该不陌生,作为美国的旧高速公路标准字体,FHWA 的设计充满了美国味道。它的名字源于美国联邦公路局(Federal Highway Administration),诞生于艾森豪威尔(Eisenhower)执政的1940年代。这款字体的字型设计最初根据民间手工制路牌而来,设计粗糙,完成后也从未进行过路面测试。「它(FHWA)轻率、粗放,缺乏对细节的关注。」字体设计师 Tobias Frere-Jones 评论到。

继续阅读

德国用于路牌的 DIN 1451 字体。Image: typografie

之前有一篇博文是关于杭州新交通设施的设计方案,是由中国美术学院艺术设计院设计的,有不少朋友提出一些异议和不同的看法,主要是关于交通道路标志牌字体方面的问题,之前一直想写一点评论,现在整理了一下补上。

西文部分

心细的一些朋友已经看出,这个设计方案西文所使用是英国现代设计的最主要代表 Gill Sans, 在文字排版方面 Gill Sans 有着非常好的效果,尤其在一些文学性小说方面。其字形温文尔雅,带有浓郁的英国绅士气质,具有人文主义的构造游走于无衬线和衬线的 Gill Sans 更具现代感,这都使 Gill Sans 成为一款经典的字体。

继续阅读

Jürg Lehni (简称 JL,下同):我很想知道法律将字体(typeface)定性为软件(software)而非艺术品(artworks)背后的更多原因。是简单地由于 OpenType、PostScript 和 TrueType 都有些编程语言的方面呢,还是说这跟数字化的字体是对某种曾以铸造字模形式出售的排字工具之模拟这一事实相关?能请你讲解一下这个决定的性质吗?在我的研究过程中相关的解释非常少。

Erik Spiekermann(简称 ES,下同):将字体定义为软件的主要原因是字体很难受到保护这一事实,因为大多数人甚至看不出 Garamond 和 Bodoni 之间的差异,更不必说 Helvetica 和 Arial 了。字体「应该尽可能地不干扰读者对文本的理解、最多只是提供一点点审美上的附加价值」这一需求,成为评估其作为附加价值的「艺术性」贡献时的最大劣势,而这样的附加价值正是版权法所看重的。这就是为什么大多数根本没人想复制的、稀奇古怪的华丽字体可以受到版权保护的原因:人们可以清楚地意识到那是一件「作品」,而不仅仅是对于已知参数的重组,问题是严肃字体恰恰依赖于这种重组。那么,既然字母「A」需要看起来像「A」,为什么某种至少在外行人看起来并无特殊之处的「A」应该受到版权保护呢?

继续阅读

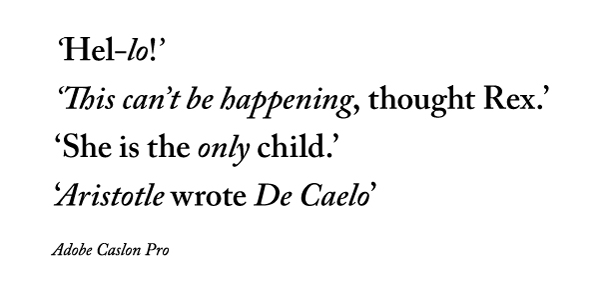

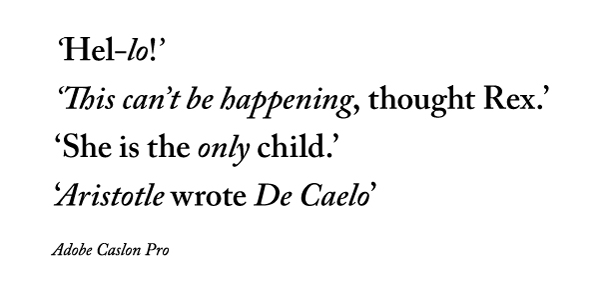

Roman 与 Italic 的搭配使用范例,Italic在四句话中表不同作用:第一句强调拖颤音,第二句代替了说话的引号,第三句表示语气强调,第四句表示专有名词(「亚里士多德写了《天论》」)

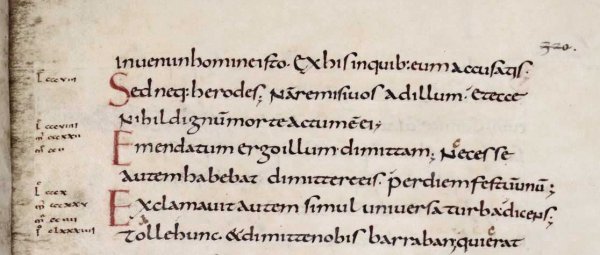

顺着上次 Black Letter 的故事线索,我们继续说说中世纪过后,意大利文艺复兴所诞生的两种影响深远的「书体」:Roman 和 Italic。我觉得把他们称为「书体」似乎更为合适。对比中文,我们有篆书、隶书、楷书等等,在某一具体的书体之下,再按照书法者的名字等细分为某某体。概念明晰了,我们就开始说故事吧。

Roman

14至15世纪,意大利的文人们追随着彼特拉克对于传统文化的复兴之志,在日常书写和出版物中,广泛采用了一种他们所认为具有「罗马风格」的手写字体。通过检索古代文献,他们重新发现了11世纪查理曼时期留存于修道院的早期小草书体。时任罗马教廷秘书的布拉乔利尼 ,发明了一种新的字体:采用了卡洛林小草书体的小写字母;对于大写字母,则取自古罗马的石刻大写体。另一位文人尼古力 吸取了 Black Letter 的连笔法则,通过倾斜字母的角度,加快了书写的速度,成为了 意大利体(Italic)的雏形。

继续阅读

虽然我们关注西文,但这里有一则关于 Mac OSX 雪豹的新中文字体 Hiragino Sans GB 的英文文章,很有意思。苹果相当重视这次简体中文字体的开发,与开发公司商讨下,由大日本 Screen(大日本スクリーン)和北京汉仪合作开发。汉仪有20位设计师和20位工程师。主设计师钟女士与来自日本方面字游和 Screen 的工作人员于07年底会面。当场没有翻译,只能通过比划点头来确认总体修改方向。

新字体根据 Adobe GB 1-4 字集修改,两万九千字,两个磅值。设计根据中国标准(GB)在日本的版本上修改。中国字体的设计要求要硬朗,日本设计师猜测是否由于中国早期甲骨文和碑刻的材料影响。字体随雪豹出版,独立商业版本只在日本发行,售价580美元(近4000人民币) 。来自中国信息处理产品标准符合性检测中心的70岁检验师特地致信,称赞设计水准。汉仪方面表示这是他们第一次听说这种情况。

我们以前有文讨论苹果默认中文字体。简体字原本处理方法是 STXihei,但日文 Hiragino Kaku Gothic 胜出不只一点,唯有简体字不全+汉字是日本标准,新的 Hiragino Sans GB 将提高简体屏幕字体标准。

(本文原载于本站 Twitter,via @Shotype_en)

更新

jjgod 在技术方面也有提到雪豹中文字体升级。

繁体方面类似的 Hiragino Sans CNS 在正式版本中被苹果放弃,最后的默认字体是 Heiti TC。Heiti TC 在各方面要逊色于 Hiragino 系列,而 Hiragino Sans GB 有完整的繁体字集,因此更换原因不得而知。在繁体版本上更换默认字体请参考这里。

以上片断选自上海世博官方宣传片(Youtube 视频和东方卫视视频)。关于字幕上黑体的使用,见以前的一篇文章。

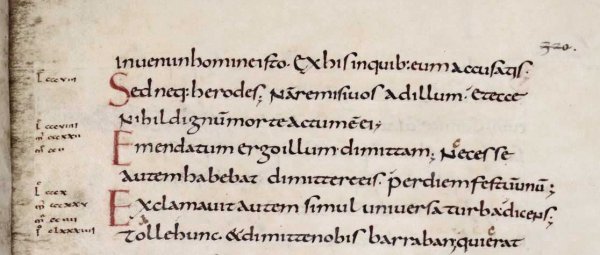

卡洛林小草书体

Black Letter,也称 Gothic Script(哥特手写体)或 Old English Script(旧式英语手写体)。Black Letter 在英语中的写法也有多种:Blackletter, Black-Letter 或 Black Letter 等等,在此,我采用的是两个独立的单词,首字母分别大写的写法,也就是:Black Letter。关于中文译名,国内的叫法五花八门,有叫黑体的,有叫装饰体的,有叫哥特体的等等。在没有一个公认而确切的中文译名之前,我们还是保留原名,Black Letter,直译的意思就是「黑 字母」。

要说 Black Letter,得从它的前世卡洛林小草书体(Carolingian miniscule)讲起。尽管古罗马帝国早已湮灭成了废墟,罗马手抄体(大写和斜体字母表)在中世纪的早期,仍然在被普遍使用着。随着时间的推移,罗马手抄体渐渐受到了爱尔兰体和盎格鲁撒克逊体的影响,面目变得模糊起来。

继续阅读

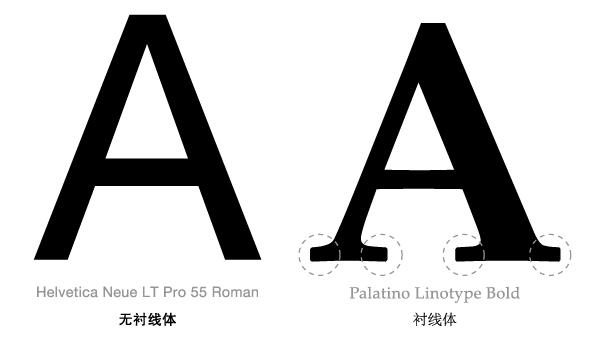

在字体排印学里,衬线指的是字母结构笔画之外的装饰性笔画。有衬线的字体叫衬线体(serif);没有衬线的字体,则叫做无衬线体(sans-serif)。

2007年摄于里昂古罗马半圆形剧场遗址(约公元前43年),从保留的石碑我们可以看出,1)所有的字母都是大写的,2)衬线是如何被「雕刻」出来的

历史学家们认为衬线体来自古罗马的石刻碑文。对于这些装饰性的笔画为何会产生,起的何种作用,一直存在着争议。大多数人所接受解释来自 Edward Catich 神父,他在1968写了《The Origin of the Serif》一书,认为罗马字母最初被雕刻到石碑上之前,要先用方头笔刷写好样子,雕刻的工匠之后照着写好的样子雕凿而成。由于直接用方头笔刷书写会导致笔画的起始和结尾出现毛糙,所以在笔画开始、结束和转角的时候增加了收尾的笔画,也就自然形成了衬线。雕刻匠人照写好的字雕刻,就形成了所谓的「serif」 。

继续阅读