Image: Eric Liu

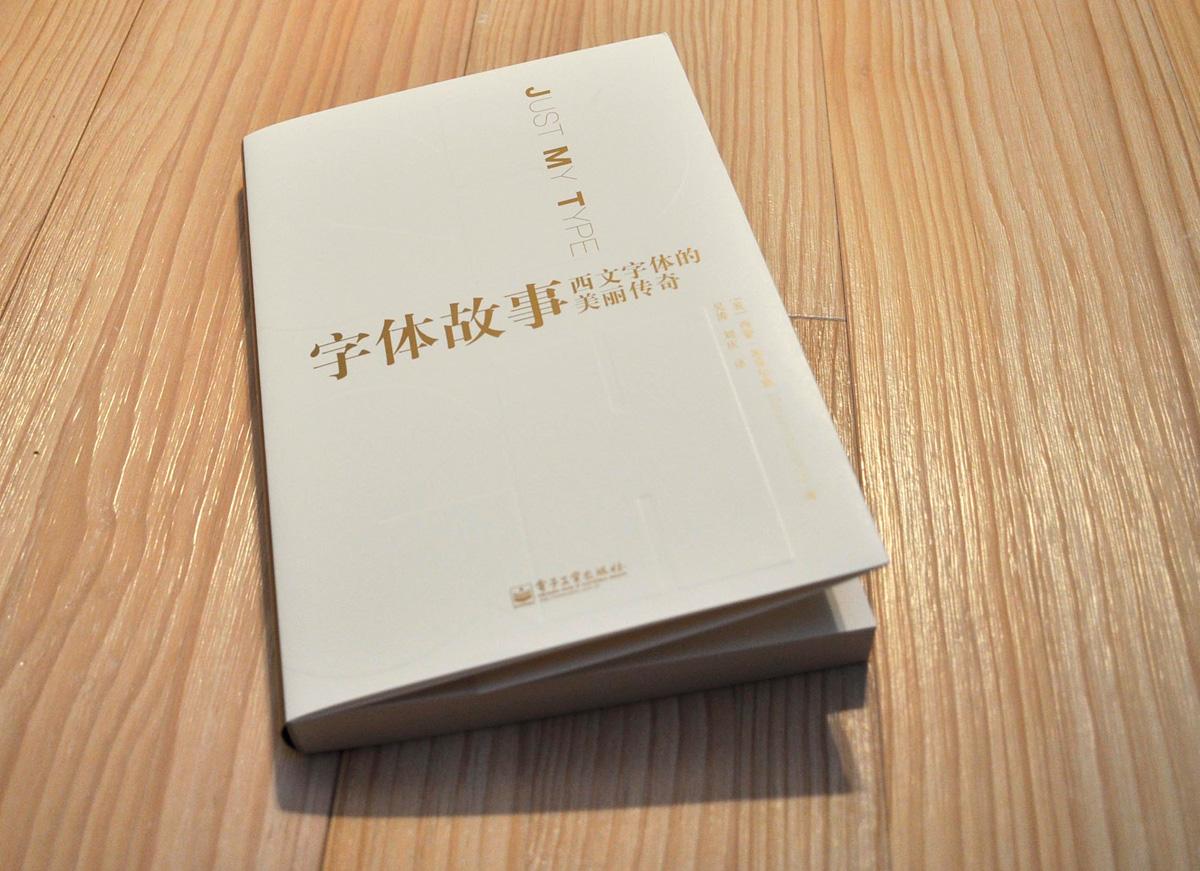

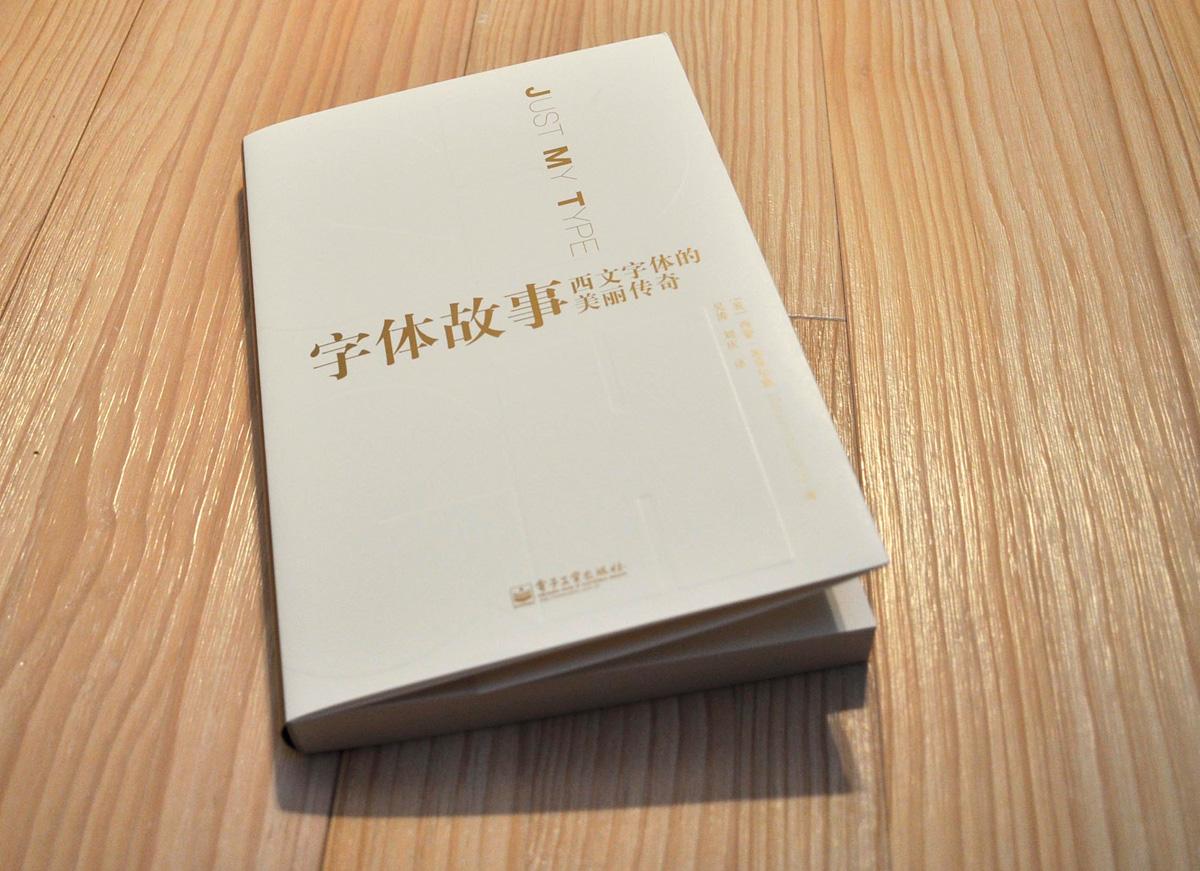

2011年紅遍歐美的暢銷書裏,居然有一本關於字體的故事書:《Just My Type》。本書一經出版就廣受歡迎,登上了衆多書籍銷售排行榜。在銷售熱潮和媒體推薦下,社會上生起一輪字體熱。這本書將衆多有關於西文字體的故事、插曲和八卦收集一處,通過趣味筆法講述出來。從飽受譏諷的 Comic Sans,到成爲奧巴馬視覺標識的 Gotham;從字體的國家屬性,到「&」符號的由來。儘管如同所有針對大衆的書籍一樣,《Just My Type》因其故事性和趣味性等原因受到專業字體設計界的冷遇,但誰都不能否定此書向大衆推廣字體和文字設計文化的積極意義。

最近由「東西文庫」和電子工業出版社合作,由 Type is Beautiful(TIB)兩位作者擔綱翻譯的《Just My Type》中文版《字體故事:西文字體的美麗傳奇》也即將出版。來自 TIB 的兩位作者 Metaphox 和 Eric Liu 耗時一年,身居德國、日本兩地,合作完成翻譯。兩人曾在 TIB 上合作翻譯過日文系列《活字字體的基礎講座》,這次兩人又合作翻譯這本英文大部頭。本書出版之際,兩位作者談到了本書和翻譯細節。

繼續閱讀

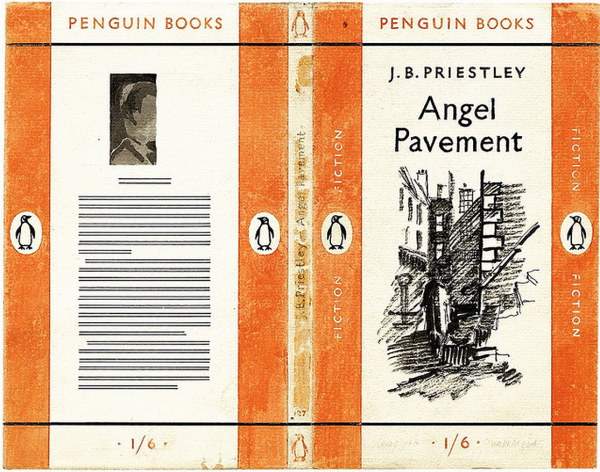

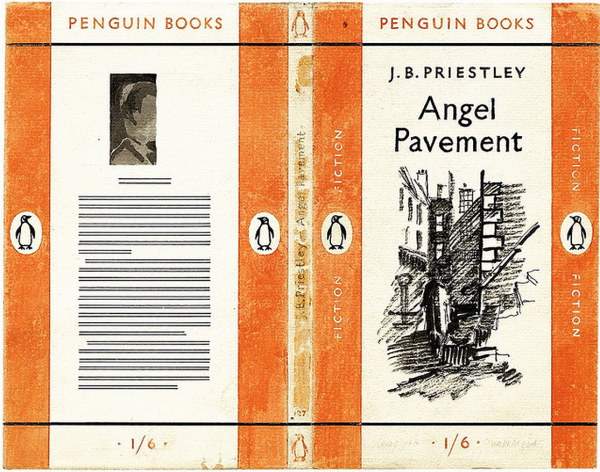

Jan Tschichold 與 Erik Ellegaard Frederiksen 於1948年設計的封面實驗。Image: 九月九號設計

由企鵝出版集團(中國)主辦,中國美術學院協辦的「文化·藝術·設計:企鵝圖書設計藝術亞洲巡展」(Art Design Culture: The History of Penguin by Design)將於9月1日在北京開幕,並將在杭州和首爾巡展。

繼續閱讀

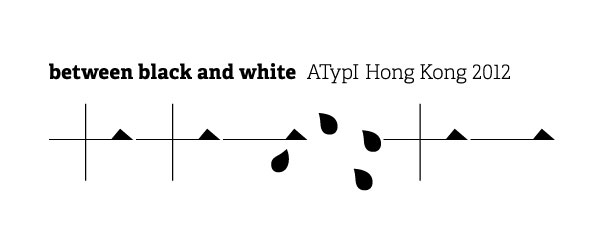

2012年10月,國際文字設計協會 ATypI(Association Typographique Internationale)的文字設計年會將在香港舉行。本次會議 ATypI 將聯同香港理工大學設計學院聯合舉辦,會議將在2012年10月10號——14日舉行。這是該會56年來第一次在歐美以外舉行會議。

國際文字設計協會香港研討會2012(ATypI Hong Kong 2012)的主題為《墨——黑白之間》([mò] between black and white)。

墨是中國書法和繪畫的核心,亦比喻着知識的尋求。出自老子的「知白守黑」不單是做人格言,也是一種審美觀。中國書法中所尋求的黑白平衡並非幾何學上的絕對平衡,而是一種有機的、直觀的平衡。「白紙黑字」這句話亦道出文字及載體在信息的交流和傳承中扮演的重要角色。東西方對黑白間的平衡之探求亦有着異曲同工之妙。

尋求不同觀點的包容,這次研討會「向多種語言和多元文化致敬,進行文字和字體設計的國際性交流與跨文化對話」。屆時中文字體設計界將有眾多朋友參加並主持各種講座和工作坊,包括香港理工大學設計學院的前輩譚智恆(Keith Tam)參與組織,歡迎感興趣的朋友參與。

日文翻譯:Shizuka Kin,特別感謝:

老薑。

「秀英體」被譽為日本現代活字印刷字體的重要源頭之一(另一個是築地體)。得名自誕生字體的印刷所——秀英舍。1867年(明治9年),佐久間貞一在現在的銀座地區創立了「秀英舍」印刷所。在這之後,一批印刷所相繼成立:1870年本木昌造創立了「新街活版所」,1872年平野富二的「平野活版所」……

繼續閱讀

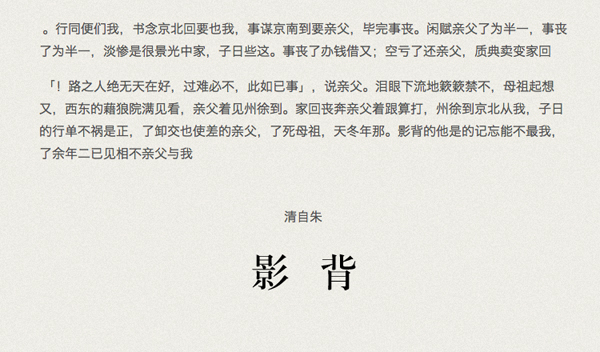

對於 Type is Beautiful 來說,新近出版的唐茶單行本諸多特點中最為耀眼的一個,莫過於它所採用的特製字體:信黑體(Xin Gothic)。這套出自香港設計師之手、有多個字重的全套黑體字於今年發布,是中文字體領域的一件盛事。我們特別為信黑體用於唐茶叢書一事採訪到信黑體設計團隊 Visionmark 領銜的設計師柯熾堅(Sammy Or)。柯熾堅作為蒙納黑體和儷黑的設計者,是中文屏幕字體設計的最重要的設計師之一。

繼續閱讀

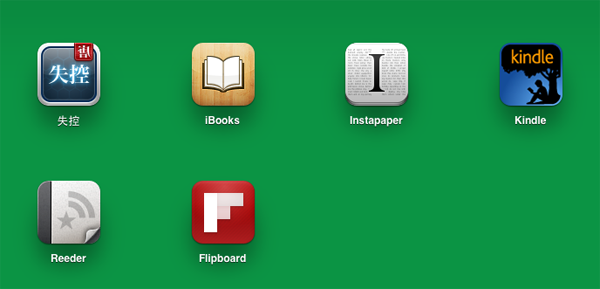

在手持電子設備上進行或長或短的閱讀,已經成為許多人日常生活的一部分。身處漸漸脫離紙張的時代,雖然有諸多不舍和不適,也很少有人能只以印刷品度日,完全放棄愈發常見的電子讀物。這樣一來,鑒於閱讀品質對於生活品質的影響,找到適合自己習慣的閱讀器具,就成了相當重要的事情。以 iOS 平台上的軟件來說,這方面的選擇並不缺乏:有 iBooks、GoodReader、Stanza 等泛用閱讀軟件,也有《紐約時報》、《經濟學人》乃至《南都周刊》所發布的專門閱讀應用,乃至 Flipboard、Reeder 這樣的聚合閱讀器。不過,一件事情如果有許多選擇,往往也容易令人困惑。面對 Home Screen 上若干閱讀器圖標時,應該按哪一個呢?

繼續閱讀

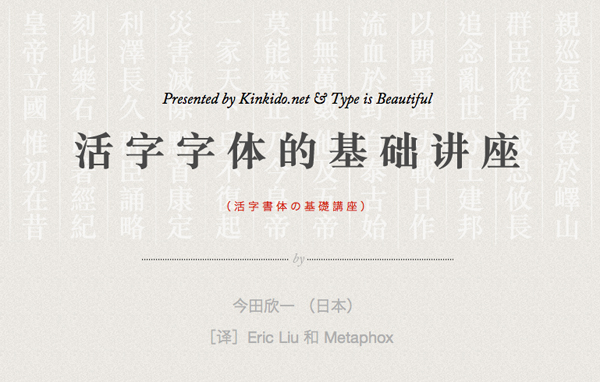

從今天開始,一連四周,我們將每周發布連載《活字字體的基礎講座》。《活字字體的基礎講座》是 Type is Beautiful 應 Apple4us 的委託,自日文翻譯而成的字體基礎知識介紹。日文原文可見於日本字體公司「今田欣一設計室」於其官方網站「欣喜堂」的「基礎講座」。這一基礎講座包含五個部分,首先介紹活字字體的一般概念,之後是「和字」字體歷史、漢字字體歷史和西文字體歷史,最後闡述三種文字如何協調排版。我們節選其中除去西文字體歷史的四部分翻譯成文,依次發布。

翻譯者是我們網站的新作者,旅日學者 Eric Liu,以及我們的網站技術支持 Metaphox 。因為業餘的精力和時間都有限,Metaphox 更是第一次進行日文翻譯,文中翻譯的錯漏之處懇請有心去閱讀日文原作的讀者們指正。頁面題圖背景文字設計 Julius Hui。

我們從這篇連載開始嘗試支持繁(正)體中文顯示。各位可以點擊右上角的「繁體」按鈕進行切換,在此感謝小野大神製作的繁簡轉換插件。

毋庸置疑,當代日本的文字鑄排之技術與理論都相當先進,許多在中國本土已經流失或正在流失的精神和技藝,在日本列島上仍舊煥發著蓬勃的生機,並有着獨樹一幟的風采。日本為漢字能在當今電子化時代繼續保持其當下的文化傳承和審美之功用,起到了不可磨滅的貢獻。在這篇文章的翻譯過程中,日本遭遇到史無前例的地震與核泄漏災害侵襲。我們謹以此文向日本人民的文化與精神致敬。

考慮到這篇文稿的特別之處,我們為它特別設計了版面,並以迷你站點的形式,將全文獨立發布,煩請各位移步到專門頁面上閱讀全文。此後每周我們會在這裡、Twitter 和飯否上提醒大家新部分的發布。各位如果有建議和意見請在此留言。

- 什麼是活字字體

- 不要再用「代稱」了 ──和字字體歷史

- 宋朝體與明朝體的流變──漢字字體歷史

- 活字字體的調和體

ReverseTick(玲瓏)倒排模版實現效果。

請參見測試頁面(不支持 IE)

敬告:本文發佈於2011年4月1日。

Type is Beautiful 今天開始發布 ReverseTick(玲瓏)倒排模版,並發起提倡中文倒排的潮流。該模版今天開始進入測試(請參見測試頁面,不支持 IE),如果反應良好我們將在一周後發布測試版下載,供 WordPress 用戶使用。

何為倒排

「倒排」顧名思義,就是將現代中文排版順序完全顛倒。閱讀從文章底部開始,從右向左橫排閱讀,到頂端結束。

為什麼提倡倒排

從右到左閱讀是漢語的傳統閱讀形式,符合中文閱讀的傳統閱讀邏輯。因此這一排版和閱讀方式首先就繼承了早期中文的閱讀習慣,這在一個白話文被各種政治因素嚴重影響的年代 ,尤具文化和民族意義。

第二,根據普林斯頓大學2010年由 Connor Diemand-Yauman 等人研究 證明,閱讀文字的困難有助於更有效地學習。研究顯示,同樣的文字使用不常見的排版、難讀的字體,會令閱讀者花費更大的精力閱讀該段文字,進而文字內容會對人留下更加深刻的印象。本着對字體之美的高度尊敬,我們認為混用 Comic Sans 和 Bodoni 是非常不可取的行為。我們認為一定有更優雅的解決方案。答案就是:國學。經過對中國古籍雕版和近代橫排的研究,我們發現,將文字倒排能夠在不影響閱讀和尊重文字的情況下,最大化的改變讀者的閱讀習慣,進而最大化的完成內容輸出的效率。

此外,我們前文《討論:長文的數字排版與閱讀》提到妨礙網絡上閱讀長文的主要原因在於瀏覽器文字缺乏進度指示(progress register),因此讓讀者無法獲得滿足感。使用倒排要求一開始就得滾動到頁面下方,能夠使讀者就一開始就了解到文章長度,閱讀中不斷接近頂端,讀者的成就感油生,更加鼓勵讀者完成閱讀。

最後,從我們的測試中發現,倒排文字由於與大部分文字排版相逆,可以改變頸椎的工作習慣,改善頸椎酸痛。在觸摸屏設備閱讀時,手指的重複動作也會顛倒,改善手部的運動神經。

繼續閱讀

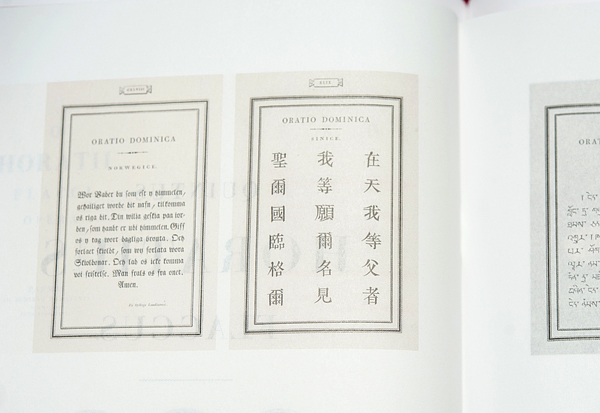

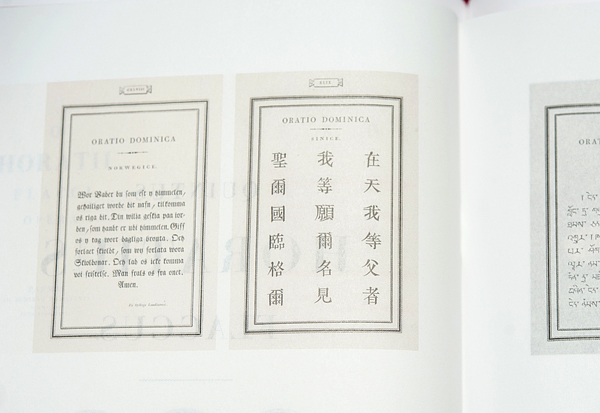

樣冊中的中文字樣。(左邊為挪威語,右邊為藏文)

應大家要求,關於 Bodoni 的樣冊又增加了以下各種文字的照片。圖中的文字種類根據意大利語翻譯與查證,如有錯誤還請指出。另外很多語言文字今天的地位已經有很大變化,我們都標了出來作為參考。 樣冊為1818年出版,2010重印。

繼續閱讀

採訪/Interviewer:Dirk Wachowiak

受訪/Interviewee:Peter Biľak、Satya Rajpurohit

原載/Original:

Peter Biľak & Satya Rajpurohit: Interview on Typography, March 4, 2010, Observatory, Design Observer

圖片/Images:Indian Type Foundry、梁海

翻譯/Translation:梁海(受 jjgod、eveloque、Eric Liu、Metaphox、Rex Chen 等朋友幫助)。採訪者與受訪者共同授權 Type is Beautiful 將其譯為中文。

譯者按:

在漢字與西文之外,印度豐富多彩的本地文字漸漸引起了西方字體設計界的關注。長久以來,印度諸文字複雜的書寫方式限制了本地字體排印的發展,但隨着 Unicode 與 OpenType 的普及,技術障礙正在慢慢解除。在國內外設計師的努力下,國際水準的印度文字字體已開始湧現。在這個領域,印度有着和中國類似的困境,或許值得參考。更希望這些獨特的書寫系統有助於開闊大家的視野。

這篇訪談最初發佈於一年前,今天看來部分信息已有變動。請關注尾注對於這一年來進展的補充。不少配圖中的文字因為縮放或非恰當尺寸的柵格化而變得模糊,沒有體現出字體原本的高質量。敬請理解。

Design Observer 編者按:

最近,德國字體設計師 Dirk Wachowiak 找到了生於捷克斯洛伐克的 Peter Biľak 與印度設計師 Satya Rajpurohit,談談他們兩人最近的合作——Biľak 的字體 Fedra 之天城文版本——以及未來的計劃。

繼續閱讀