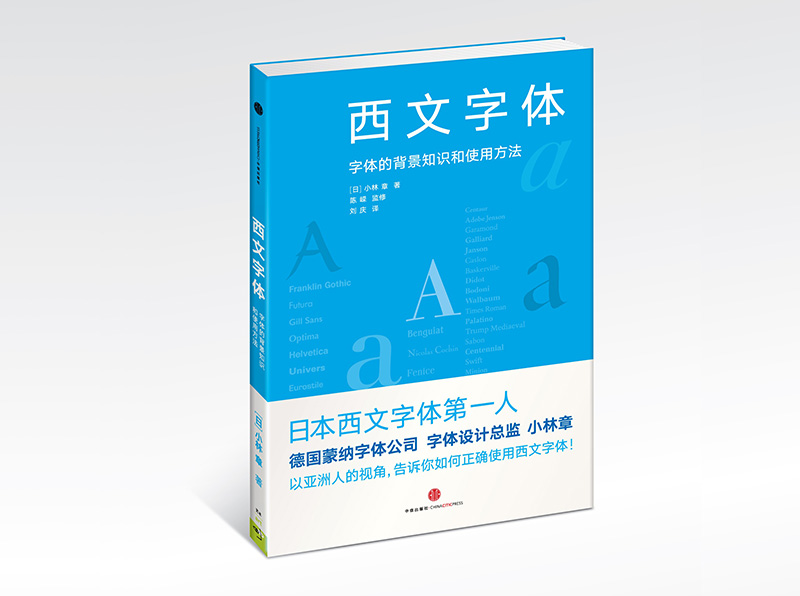

小林章(Akira Kobayashi)是一位傳奇人物,在日本被譽為「西文字體第一人」。儘管出身日本,多年來卻對西文字體設計貢獻頗多。他與 Hermann Zapf(赫爾曼·察普夫)、Adrian Frutiger(阿德里安·弗魯提格)等大師有過合作,打造了 Frutiger 和 Avenir 等字體的新版,現任 Linotype 字體設計總監。早前我們也曾記錄過他的訪談和講座。最近,小林先生備受歡迎的著作《歐文書體―その背景と使い方》首次發布中譯本《西文字體:字體的背景知識和使用方法》。本書由陳嶸監修,Type is Beautiful 的 Eric Liu(劉慶)翻譯,中信出版社出版。

繼續閱讀

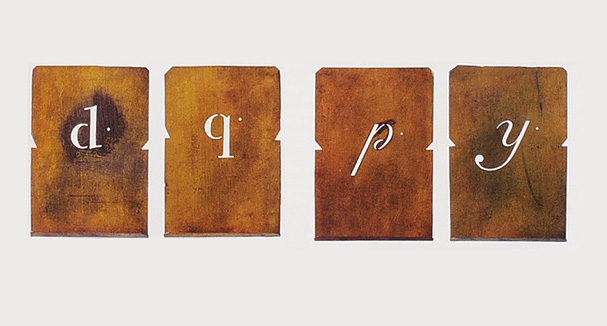

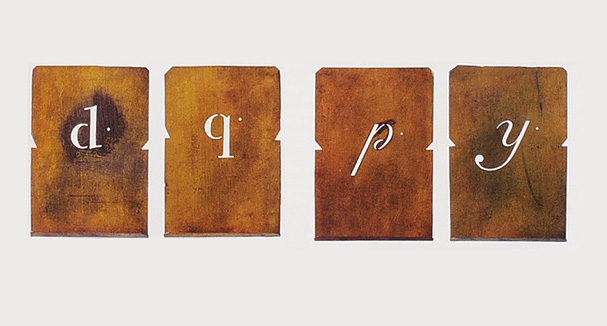

人類使用鏤板(漏板,stencil)製圖的歷史源遠流長,但鏤板制字(stencil lettering)的歷史並不久遠。在西方最早可以追溯到十七八世紀,在大開本的法文和德文禮拜書上,部分特別的頁面裝飾有鏤板印製出的帶花紋字母。

繼續閱讀

上世紀,坊間流傳着這麼一句話:

Any man who would letterspace blackletter would shag sheep.(會去動哥特體字距的人,也會去搞綿羊。)

機械複製的生產鏈中,字距一度是關於排版審美的迷思。一套活字集合由設計師精心調整,由鑄字匠細密打造;於是相鄰字符的空間關係,凝固成一組依賴物理實體的法則。維持原生的字距——我尊重這樣的法則,一如尊重先驅匠人的技藝和理性。

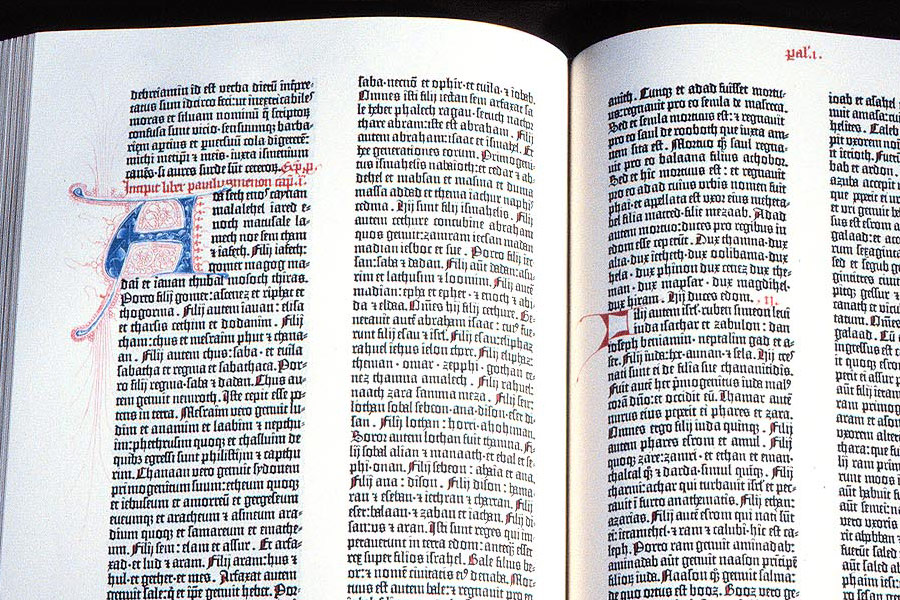

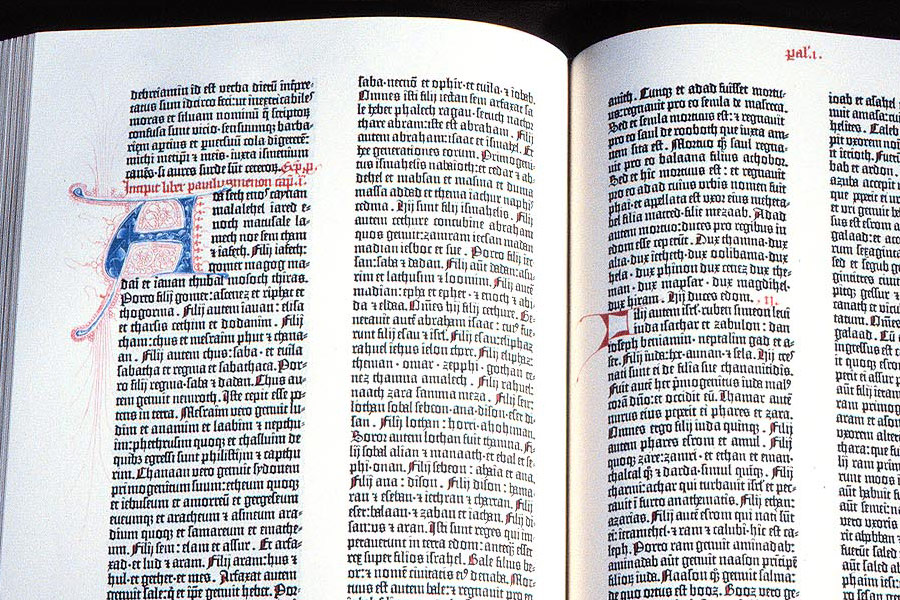

然而在 Jan Tschichold 和他的著作 Asymmetric Typography 流行之前,直至追溯回 Gutenberg 時代,「對稱」「齊整」兩種古老的視覺審美習慣無處不在。左右並齊的縱欄——我也欣賞這樣的傳統,一如欣賞古典格律的穩定及優美。

後世的排字匠人,逡巡於維持字距的潔癖和齊頭尾的樸素趣味之間,尋求平衡與折衷。文字設計是又一門妥協的匠藝。

繼續閱讀

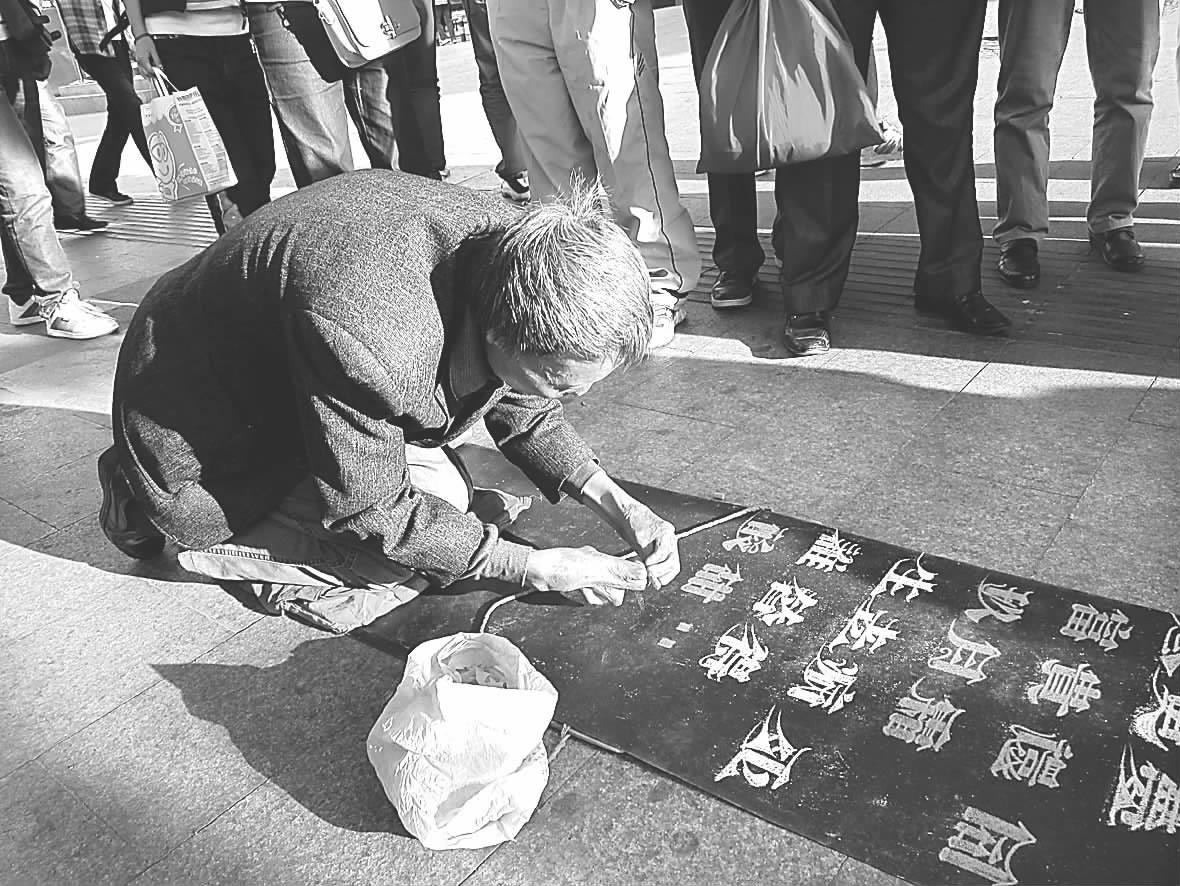

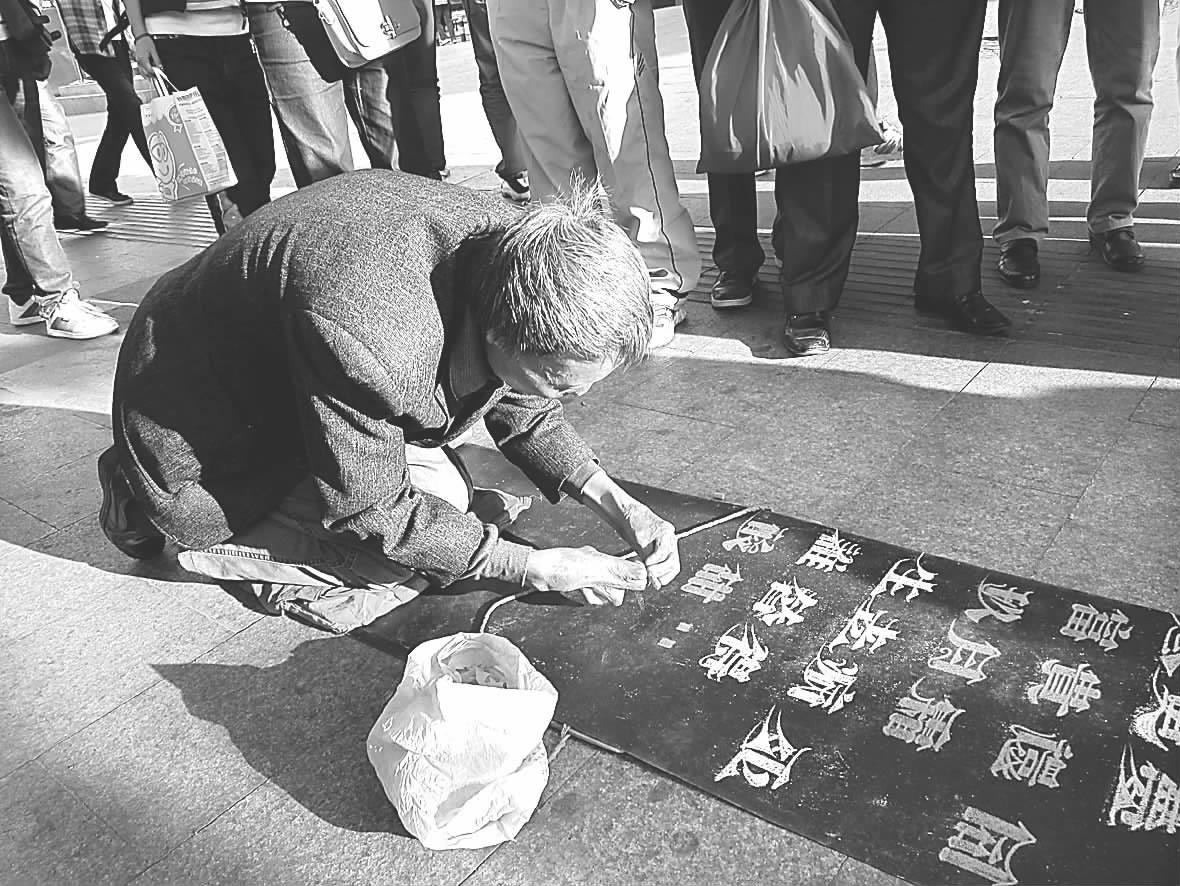

崔顯仁在青島街頭寫粉筆字賣藝。(來源:《

柳州日報》)

訪談內容經《創詣》雜誌授權發表,部分原載於 2013 年 10 月刊「字體潮」特輯。本文重訂並增刊了雜誌未發表的內容。

採訪 / 文字整理:厲致謙,劉麗君

進入新世紀,字體成為大眾視野下的新鮮話題。這股風潮來自獨立中文字體設計師及設計團隊的湧現,他們正在改變原有字體審美的潮流,進而影響其他各相關行業。然而歷時數年,字體設計領域卻也仍然是大設計版圖裡的小島嶼,孤獨地漂浮着。伴隨注重視覺體驗的電子設備的普及,字體應用得到了極大拓展——從海報、產品包裝、書籍封面、商業廣告到 app 軟件——應用領域中的推廣是否能推動字體設計領域的發展?

繼續閱讀

訪談內容經《創詣》雜誌授權發表,部分原載於 2013 年 10 月刊「字體潮」特輯。本文重訂並增刊了雜誌未發表的內容。

採訪 / 文字整理:厲致謙,劉麗君

在為數不多的獨立中文字體設計師中,有三位廣為人知:北方的厲向晨,南方的應永會,香港的許瀚文。三位身處不同地域,設計道路和生存方式也有很大分別。厲向晨少年有成,已經可以依靠開發獨立字體為生。應永會是國內最早開始獨立製作字體的設計師之一,但要完全以銷售自己的字體為生,還有很大困難。許瀚文在參與設計了信黑體之後,決心成為獨立字體設計師,並在起步階段取得了很好成績;後因機緣,才改變計劃加盟英國 Dalton Maag 字體設計公司。

繼續閱讀

彼時,陳其瑞先生的散文憶出滬申的字海沉浮。此間,陳嶸先生再度探訪,娓娓道來塵封的字體往事。

本文作者陳嶸,2002 年畢業於日本武蔵野美術大學(Musashino Art University)視覺傳達設計學科,獲碩士學位。2007 年加入復旦大學上海視覺藝術學院,現任副教授、視覺傳達設計專業負責人,並為北京漢儀科印簽約字體設計師。從事以字體設計為核心的品牌和包裝設計研究及教育。

本文原載於《創詣》雜誌 2013 年 10 月刊「字體潮」特輯,經授權刊登重訂版。

今天提到鉛字技術,如同談論昔日的 BP 機,曾經輝煌一時的歷史早已逐漸被遺忘。我們開始那段歷史的回顧研究,卻也是因一場出人意料的緣分。2010 年 2 月,豆瓣「字體交流與鑒賞」小組的春節見面交流會上,偶然出現了一位年近 70 的老者,他就是曾在上海印刷技術研究所工作過的陳其瑞老先生。正是他的出現,勾起了我們對解放後那段字體設計歷史的興趣。在陳其瑞老先生以及不少業界友人的幫助和參與下,我們共同開始了對那段歷史的研究和資料收集。

繼續閱讀

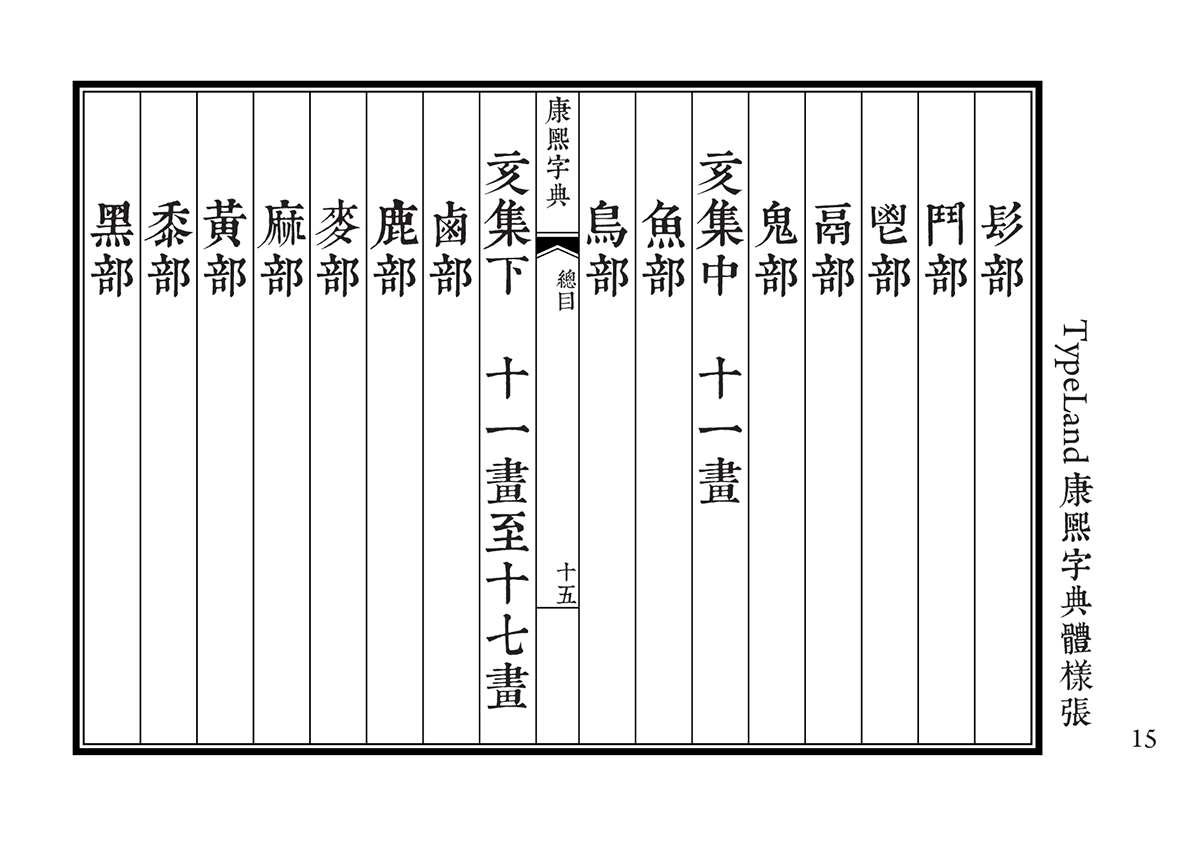

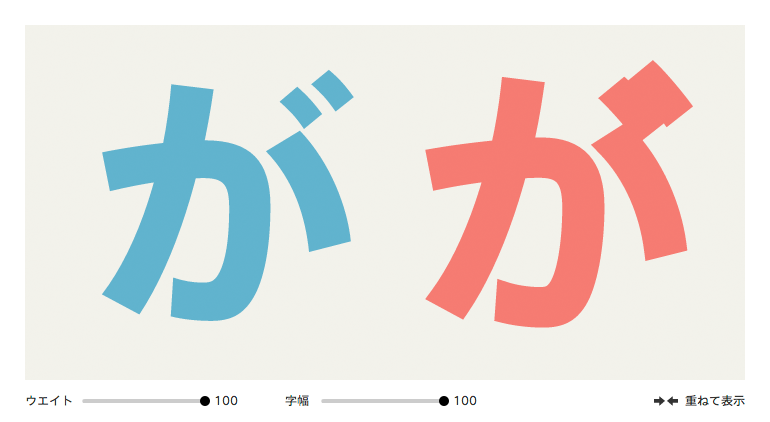

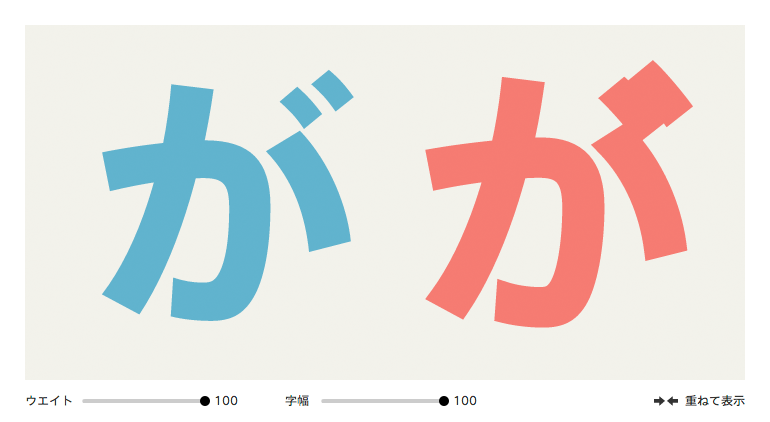

圖:具備「Adjustable Font」功能的字體(左)與普通字體(右)在簡單幾何變形後的差異

Type Project 坐落於東京都練馬區安靜的一隅。公司成立於2001年。現有成員共七名,包括創始人鈴木功。

Type Project 的源動力是擴展文字的可能性。在2003年發表了 AXIS Font 之後,Type Project 以字體開發為中心進行了各種先進技術的嘗試。比如以成為新一代字體標準為目標的基本字體(AXIS Font 1,AXIS 明朝體 2),擁有新功能的自定義字體(Driver's Font 3,Adjustable Font),表現固有個性的字體(POLA 美術館標識字體,都市字體 4)等等。其中以 Adjustable Font 尤為出眾,代表了近年東亞字體技術的一大技術進步。

繼續閱讀

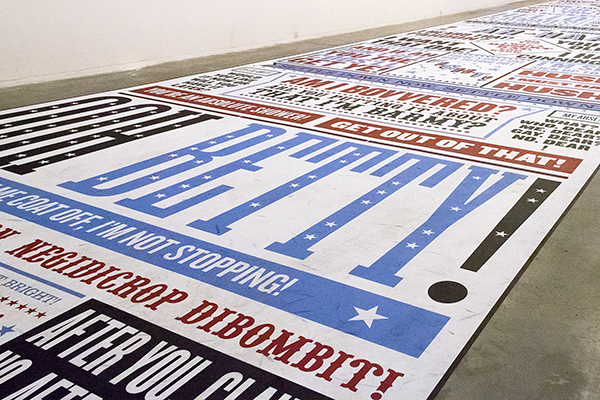

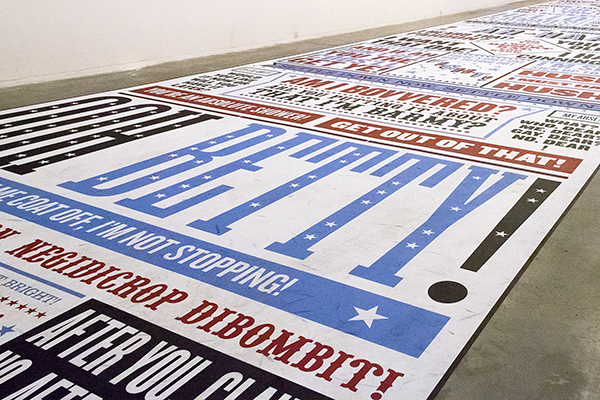

目前,「Tokyo TDC 2012 世界字體設計年賽展」正在深圳市的華·美術館舉行。

東京 TDC 全稱「東京字體指導俱樂部(Tokyo Type Director’s Club)」,發起於一九八七年,二〇〇六年正式註冊為非營利性機構。「東京 TDC 獎」由該俱樂部設立,是一個全球性的年度設計獎項,旨在鼓勵以文字及語言為核心的視覺設計或藝術創作。自一九九一年起,「東京 TDC 獎」已歷 23 屆,接收的作品包括字體設計及指導、字體排印和文字圖形化等廣泛領域,覆蓋傳統印刷和屏幕顯示等多種應用。

「Tokyo TDC 2012 世界字體設計年賽展」是東京 TDC 在中國大陸首次舉辦的展覽。展示主體為二〇一二年(第 22 屆)「東京 TDC 獎」獲獎及提名作品,共計 130 件;此外還選納了 48 件往年的獲獎作品。以下觀察將走近現場。

繼續閱讀

弘一法師(1880–1942)

俗名李叔同,原籍浙江平湖,生於天津。是「二十文章驚海內」的大師,集詩詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學於一身,在多個領域皆有開先河之功。1918年,在杭州虎跑寺剃度為僧,苦心向佛,精研律學,弘揚佛法,被佛門弟子奉為律宗第十一代世祖,是中國近現代佛教史上最傑出的一位高僧。關於他的佛學、書法、音樂等領域成就廣為人知,而這位一生充滿了傳奇色彩的大師,不為人們所熟悉的曾經也參與過中文字模的設計。

繼續閱讀

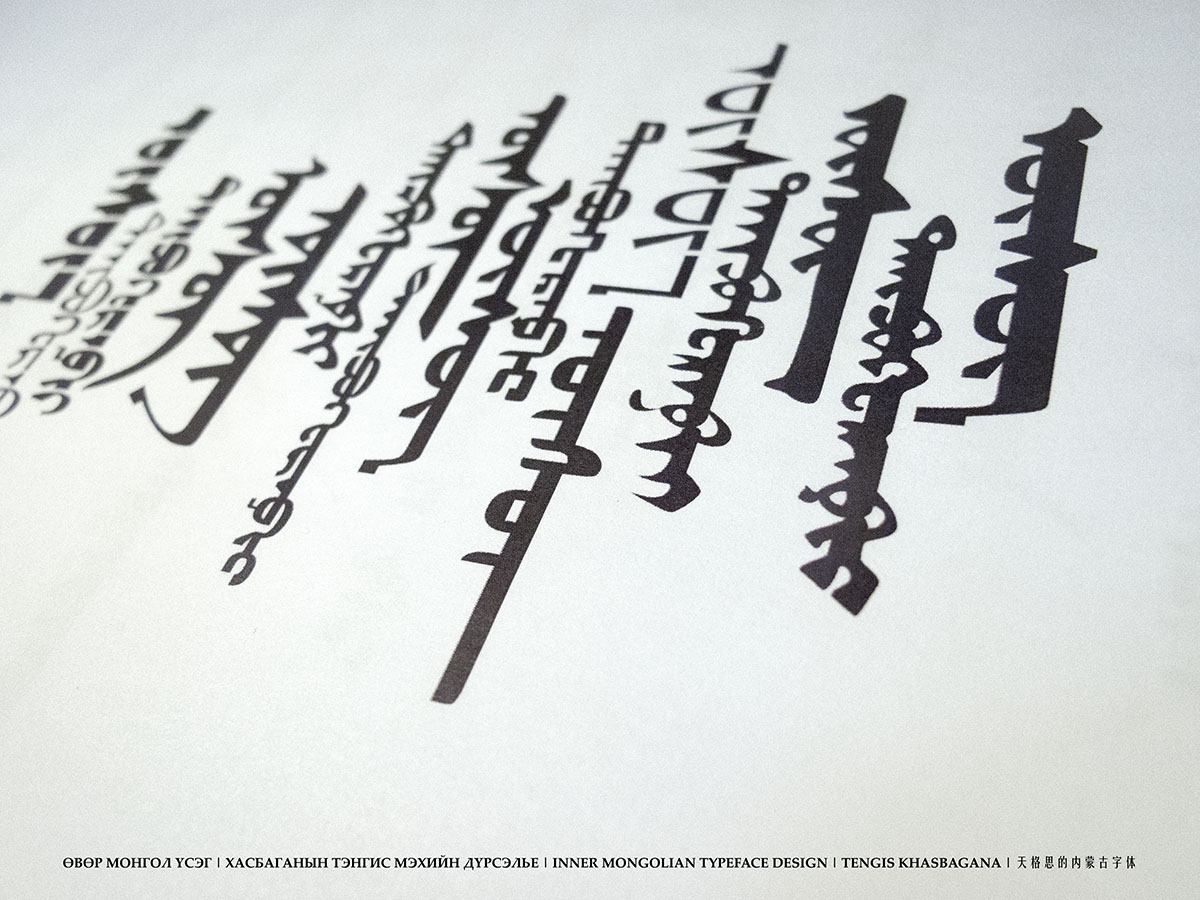

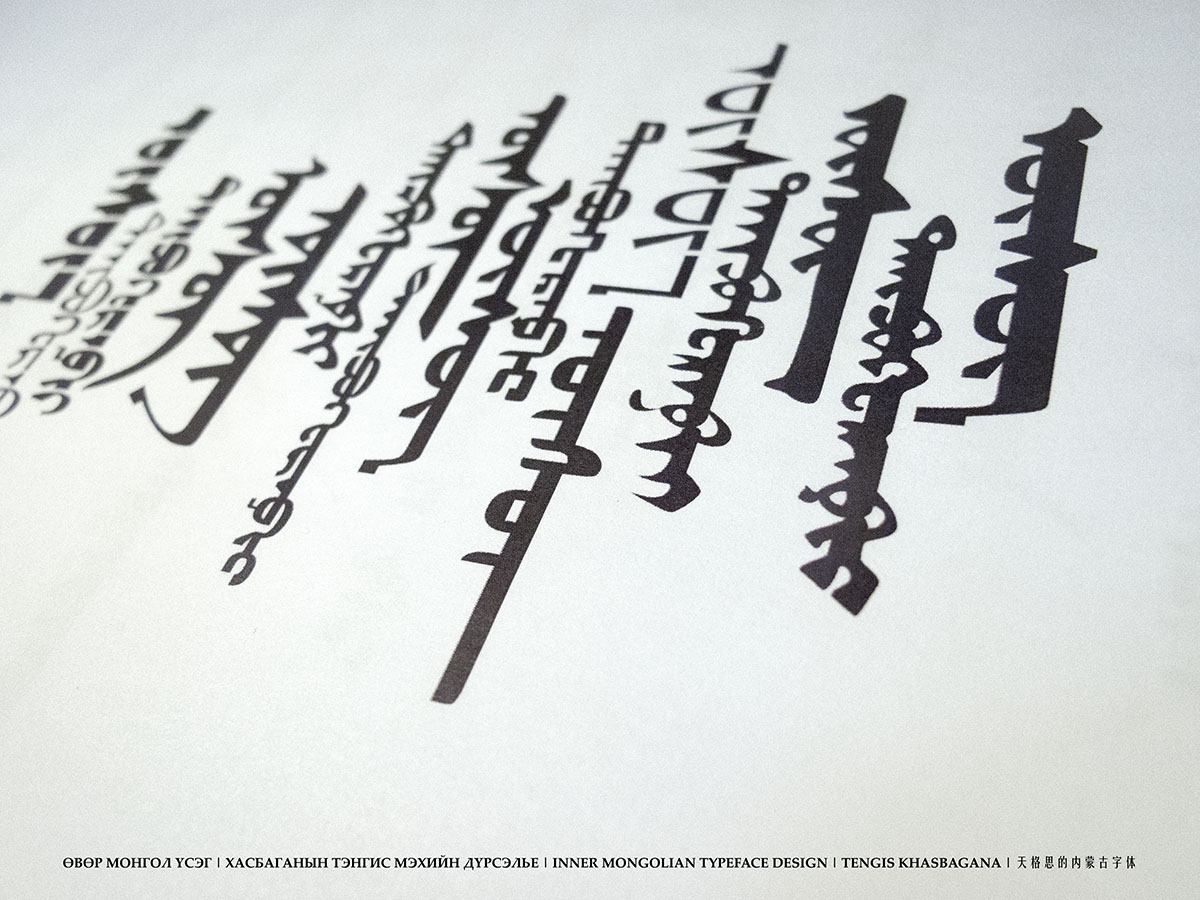

天格思設計的所有字體樣式拼寫的「typography」(字體排印)

Type is Beautiful 一直關注中西文之外的文字設計的發展,尤其是中國民族文字的發展。來自內蒙古的天格思一直致力於發展和推廣蒙古文字設計,引起了很多關注。我們與他進行了交流,他向我們介紹了他的經歷、想法,以及蒙古文字發展的故事。本文感謝

梁海初校。

天格思你好,能否簡單介紹一下自己,尤其關於你的民族和專業背景?

你好,我是天格思,內蒙古八十年代的蒙古族,我父親是個蒙古族詩人,母親是音樂老師。我是個畫油畫兒的,現於內蒙古大學藝術學院攻讀碩士,主要研究方向是北方少數民族美術,特別是早期游牧民族的視覺造型。沒上過任何關於設計的課程,鼓弄字體純屬個人興趣,小時候家裡親戚有做報社排印工作的,會接觸到活字鉛板一類的東西,想必是被影響到了吧。更主要的原因是我自治區農業大學有了首個以恢復阿爾寨石窟文字為主要研究方向的蒙古文造型研究部門,常會與此課題的朋友們溝通,不過我個人更側重可清晰閱讀的文字設計,所以沒有參與此項研究。但就是這種文字設計環境影響了我的造字熱情。

繼續閱讀