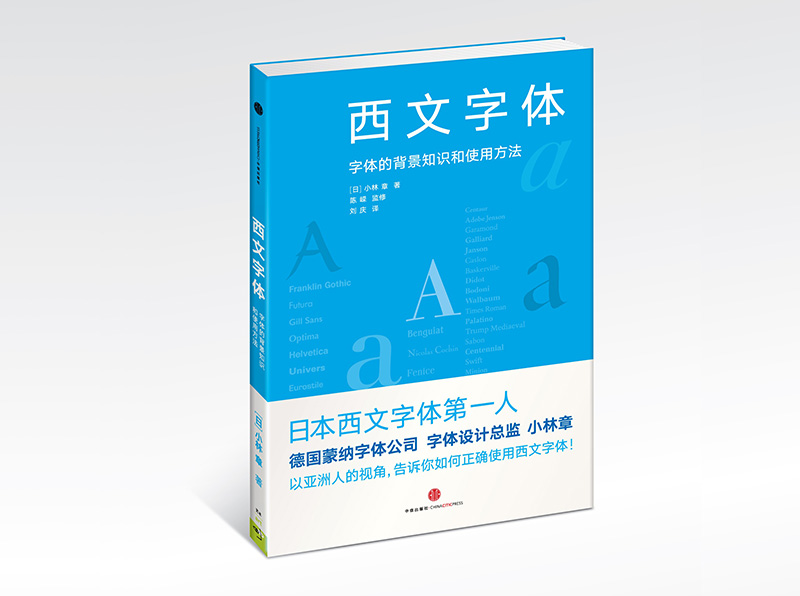

小林章(Akira Kobayashi)是一位传奇人物,在日本被誉为「西文字体第一人」。尽管出身日本,多年来却对西文字体设计贡献颇多。他与 Hermann Zapf(赫尔曼·察普夫)、Adrian Frutiger(阿德里安·弗鲁提格)等大师有过合作,打造了 Frutiger 和 Avenir 等字体的新版,现任 Linotype 字体设计总监。早前我们也曾记录过他的访谈和讲座。最近,小林先生备受欢迎的著作《欧文書体―その背景と使い方》首次发布中译本《西文字体:字体的背景知识和使用方法》。本书由陈嵘监修,Type is Beautiful 的 Eric Liu(刘庆)翻译,中信出版社出版。

继续阅读

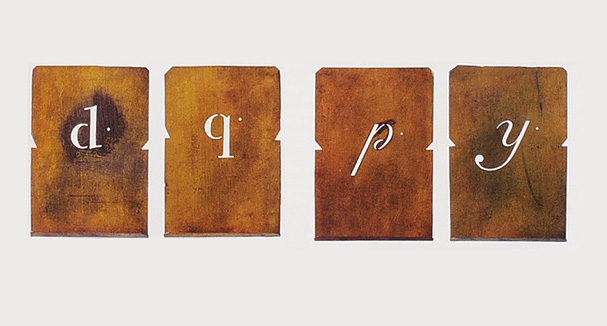

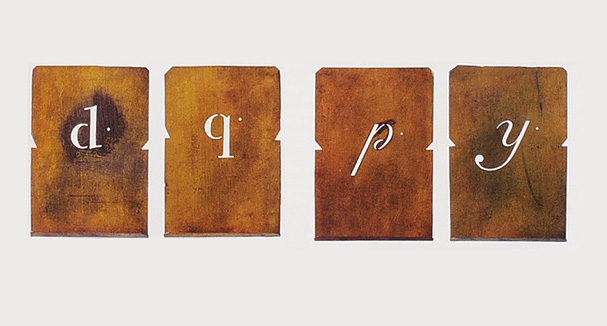

人类使用镂板(漏板,stencil)制图的历史源远流长,但镂板制字(stencil lettering)的历史并不久远。在西方最早可以追溯到十七八世纪,在大开本的法文和德文礼拜书上,部分特别的页面装饰有镂板印制出的带花纹字母。

继续阅读

上世纪,坊间流传着这么一句话:

Any man who would letterspace blackletter would shag sheep.(会去动哥特体字距的人,也会去搞绵羊。)

机械复制的生产链中,字距一度是关于排版审美的迷思。一套活字集合由设计师精心调整,由铸字匠细密打造;于是相邻字符的空间关系,凝固成一组依赖物理实体的法则。维持原生的字距——我尊重这样的法则,一如尊重先驱匠人的技艺和理性。

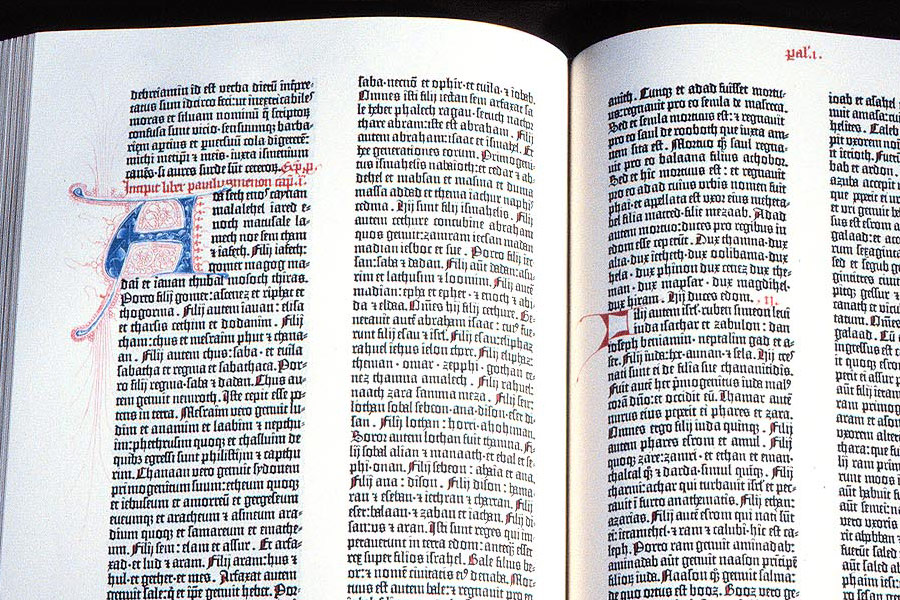

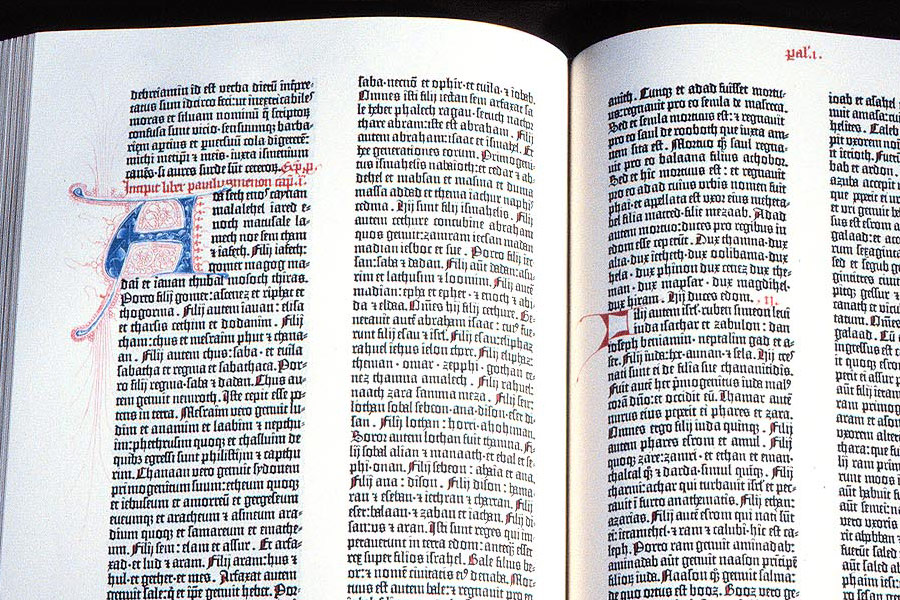

然而在 Jan Tschichold 和他的著作 Asymmetric Typography 流行之前,直至追溯回 Gutenberg 时代,「对称」「齐整」两种古老的视觉审美习惯无处不在。左右并齐的纵栏——我也欣赏这样的传统,一如欣赏古典格律的稳定及优美。

后世的排字匠人,逡巡于维持字距的洁癖和齐头尾的朴素趣味之间,寻求平衡与折衷。文字设计是又一门妥协的匠艺。

继续阅读

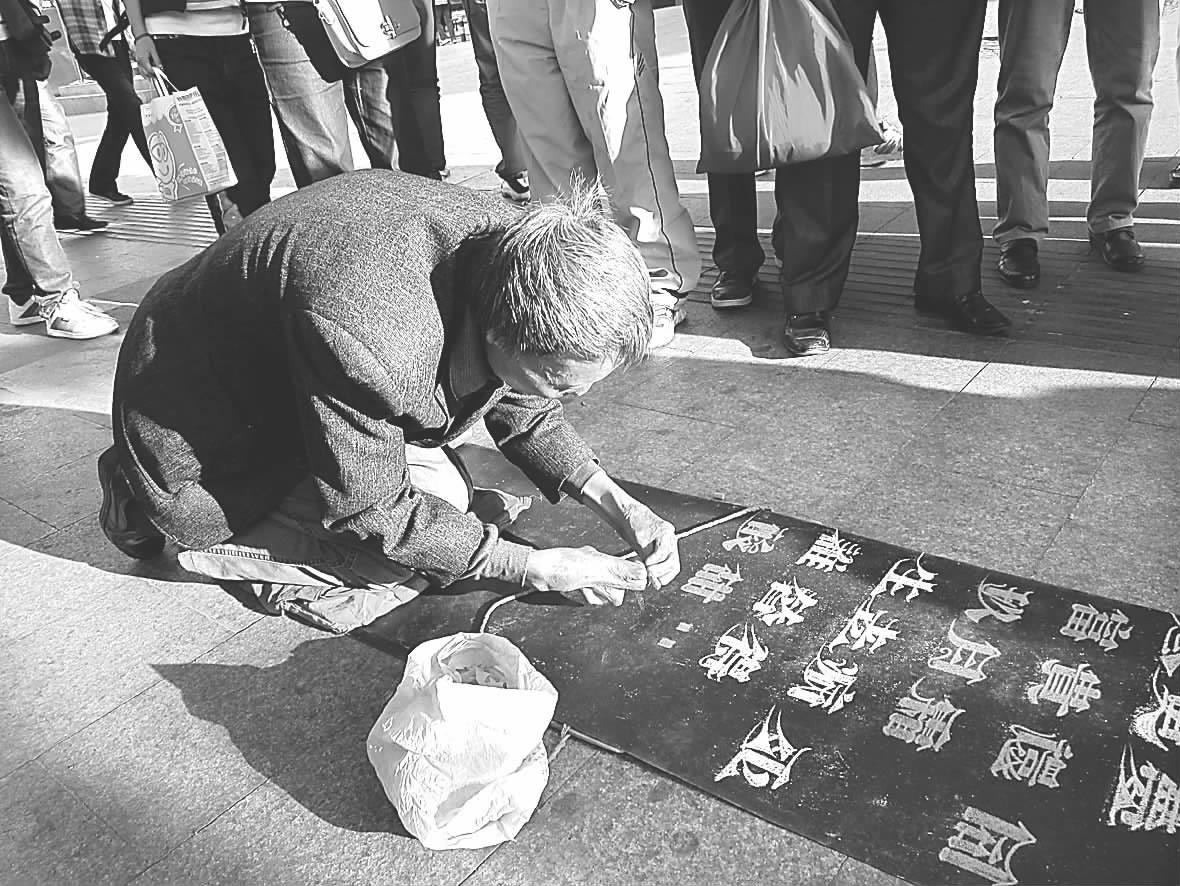

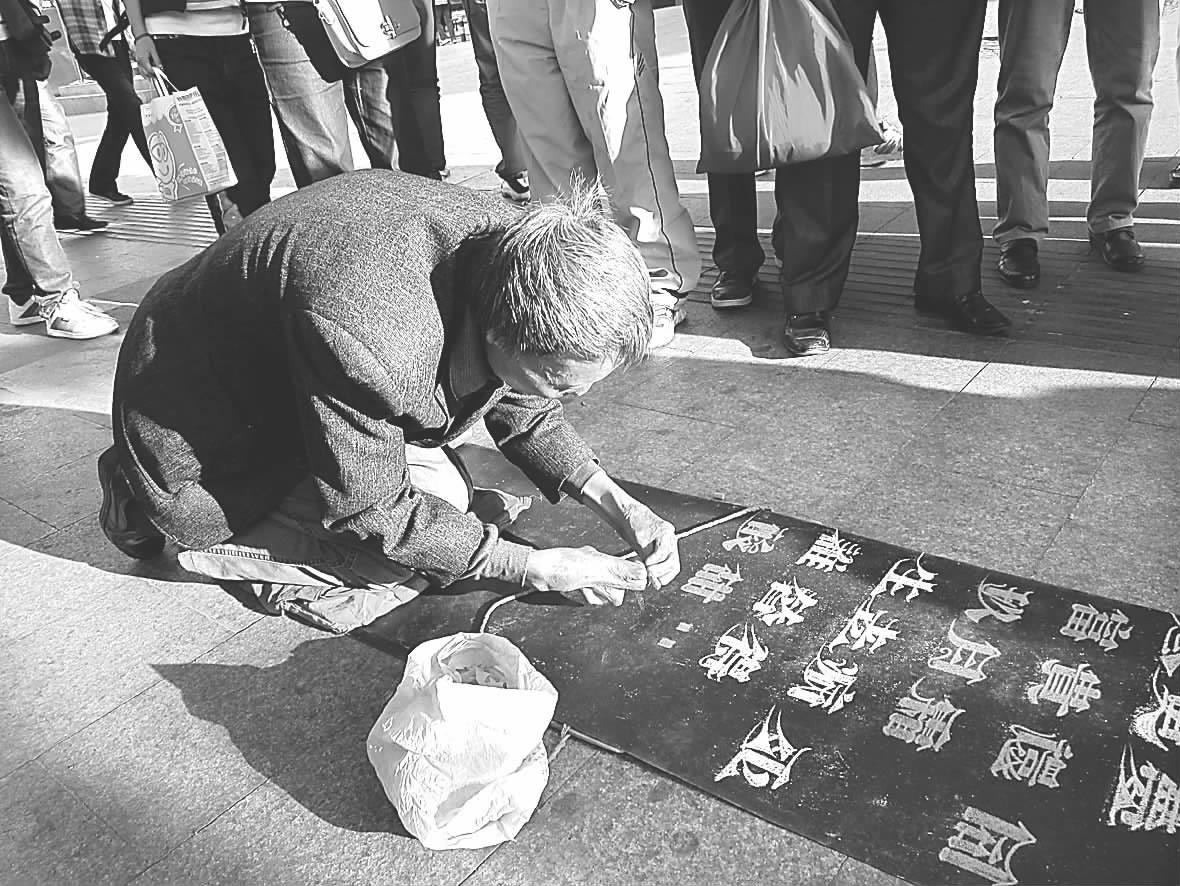

崔显仁在青岛街头写粉笔字卖艺。(来源:《

柳州日报》)

访谈内容经《创诣》杂志授权发表,部分原载于 2013 年 10 月刊「字体潮」特辑。本文重订并增刊了杂志未发表的内容。

采访 / 文字整理:厉致谦,刘丽君

进入新世纪,字体成为大众视野下的新鲜话题。这股风潮来自独立中文字体设计师及设计团队的涌现,他们正在改变原有字体审美的潮流,进而影响其他各相关行业。然而历时数年,字体设计领域却也仍然是大设计版图里的小岛屿,孤独地漂浮着。伴随注重视觉体验的电子设备的普及,字体应用得到了极大拓展——从海报、产品包装、书籍封面、商业广告到 app 软件——应用领域中的推广是否能推动字体设计领域的发展?

继续阅读

访谈内容经《创诣》杂志授权发表,部分原载于 2013 年 10 月刊「字体潮」特辑。本文重订并增刊了杂志未发表的内容。

采访 / 文字整理:厉致谦,刘丽君

在为数不多的独立中文字体设计师中,有三位广为人知:北方的厉向晨,南方的应永会,香港的许瀚文。三位身处不同地域,设计道路和生存方式也有很大分别。厉向晨少年有成,已经可以依靠开发独立字体为生。应永会是国内最早开始独立制作字体的设计师之一,但要完全以销售自己的字体为生,还有很大困难。许瀚文在参与设计了信黑体之后,决心成为独立字体设计师,并在起步阶段取得了很好成绩;后因机缘,才改变计划加盟英国 Dalton Maag 字体设计公司。

继续阅读

彼时,陈其瑞先生的散文忆出沪申的字海沉浮。此间,陈嵘先生再度探访,娓娓道来尘封的字体往事。

本文作者陈嵘,2002 年毕业于日本武蔵野美术大学(Musashino Art University)视觉传达设计学科,获硕士学位。2007 年加入复旦大学上海视觉艺术学院,现任副教授、视觉传达设计专业负责人,并为北京汉仪科印签约字体设计师。从事以字体设计为核心的品牌和包装设计研究及教育。

本文原载于《创诣》杂志 2013 年 10 月刊「字体潮」特辑,经授权刊登重订版。

今天提到铅字技术,如同谈论昔日的 BP 机,曾经辉煌一时的历史早已逐渐被遗忘。我们开始那段历史的回顾研究,却也是因一场出人意料的缘分。2010 年 2 月,豆瓣「字体交流与鉴赏」小组的春节见面交流会上,偶然出现了一位年近 70 的老者,他就是曾在上海印刷技术研究所工作过的陈其瑞老先生。正是他的出现,勾起了我们对解放后那段字体设计历史的兴趣。在陈其瑞老先生以及不少业界友人的帮助和参与下,我们共同开始了对那段历史的研究和资料收集。

继续阅读

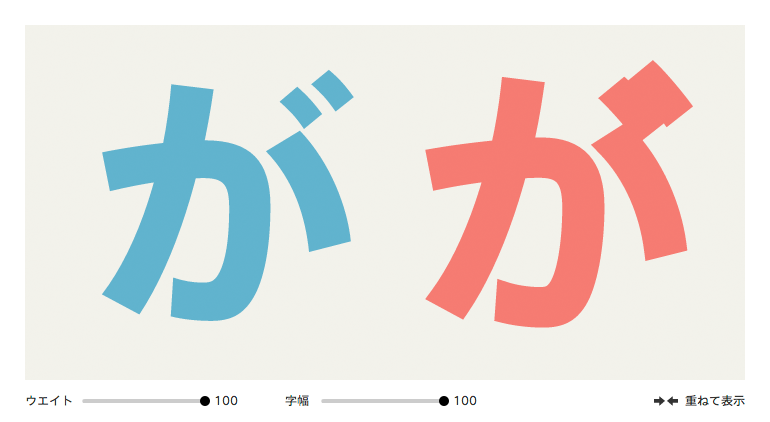

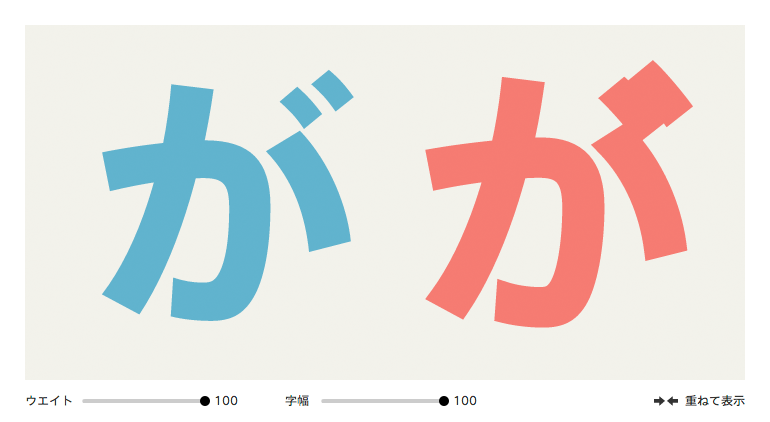

图:具备「Adjustable Font」功能的字体(左)与普通字体(右)在简单几何变形后的差异

Type Project 坐落于东京都练马区安静的一隅。公司成立于2001年。现有成员共七名,包括创始人铃木功。

Type Project 的源动力是扩展文字的可能性。在2003年发表了 AXIS Font 之后,Type Project 以字体开发为中心进行了各种先进技术的尝试。比如以成为新一代字体标准为目标的基本字体(AXIS Font 1,AXIS 明朝体 2),拥有新功能的自定义字体(Driver's Font 3,Adjustable Font),表现固有个性的字体(POLA 美术馆标识字体,都市字体 4)等等。其中以 Adjustable Font 尤为出众,代表了近年东亚字体技术的一大技术进步。

继续阅读

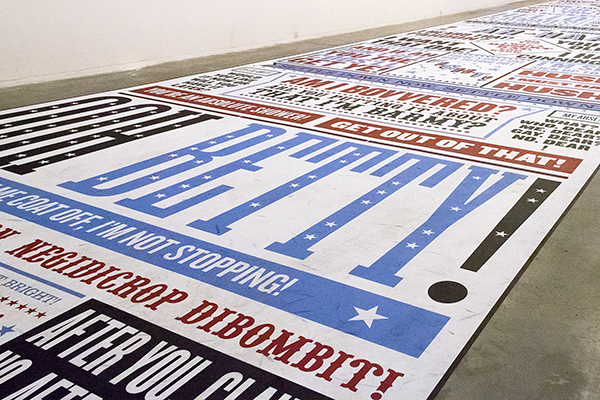

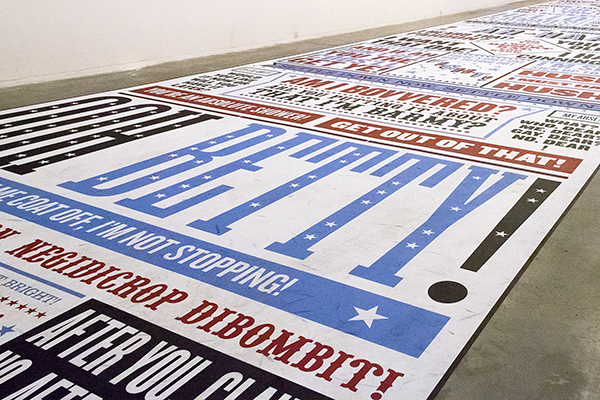

目前,「Tokyo TDC 2012 世界字体设计年赛展」正在深圳市的华·美术馆举行。

东京 TDC 全称「东京字体指导俱乐部(Tokyo Type Director’s Club)」,发起于一九八七年,二〇〇六年正式注册为非营利性机构。「东京 TDC 奖」由该俱乐部设立,是一个全球性的年度设计奖项,旨在鼓励以文字及语言为核心的视觉设计或艺术创作。自一九九一年起,「东京 TDC 奖」已历 23 届,接收的作品包括字体设计及指导、字体排印和文字图形化等广泛领域,覆盖传统印刷和屏幕显示等多种应用。

「Tokyo TDC 2012 世界字体设计年赛展」是东京 TDC 在中国大陆首次举办的展览。展示主体为二〇一二年(第 22 届)「东京 TDC 奖」获奖及提名作品,共计 130 件;此外还选纳了 48 件往年的获奖作品。以下观察将走近现场。

继续阅读

弘一法师(1880–1942)

俗名李叔同,原籍浙江平湖,生于天津。是「二十文章惊海内」的大师,集诗词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域皆有开先河之功。1918年,在杭州虎跑寺剃度为僧,苦心向佛,精研律学,弘扬佛法,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧。关于他的佛学、书法、音乐等领域成就广为人知,而这位一生充满了传奇色彩的大师,不为人们所熟悉的曾经也参与过中文字模的设计。

继续阅读

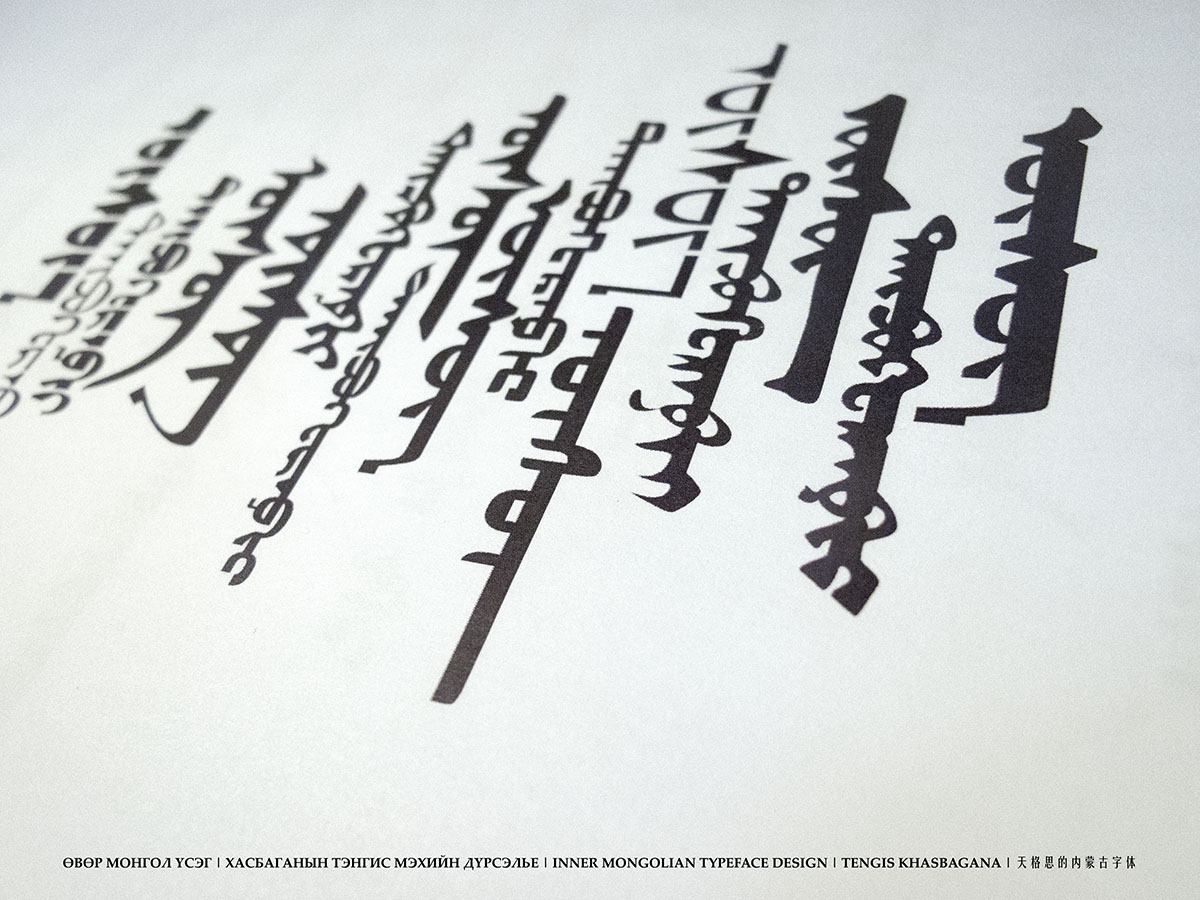

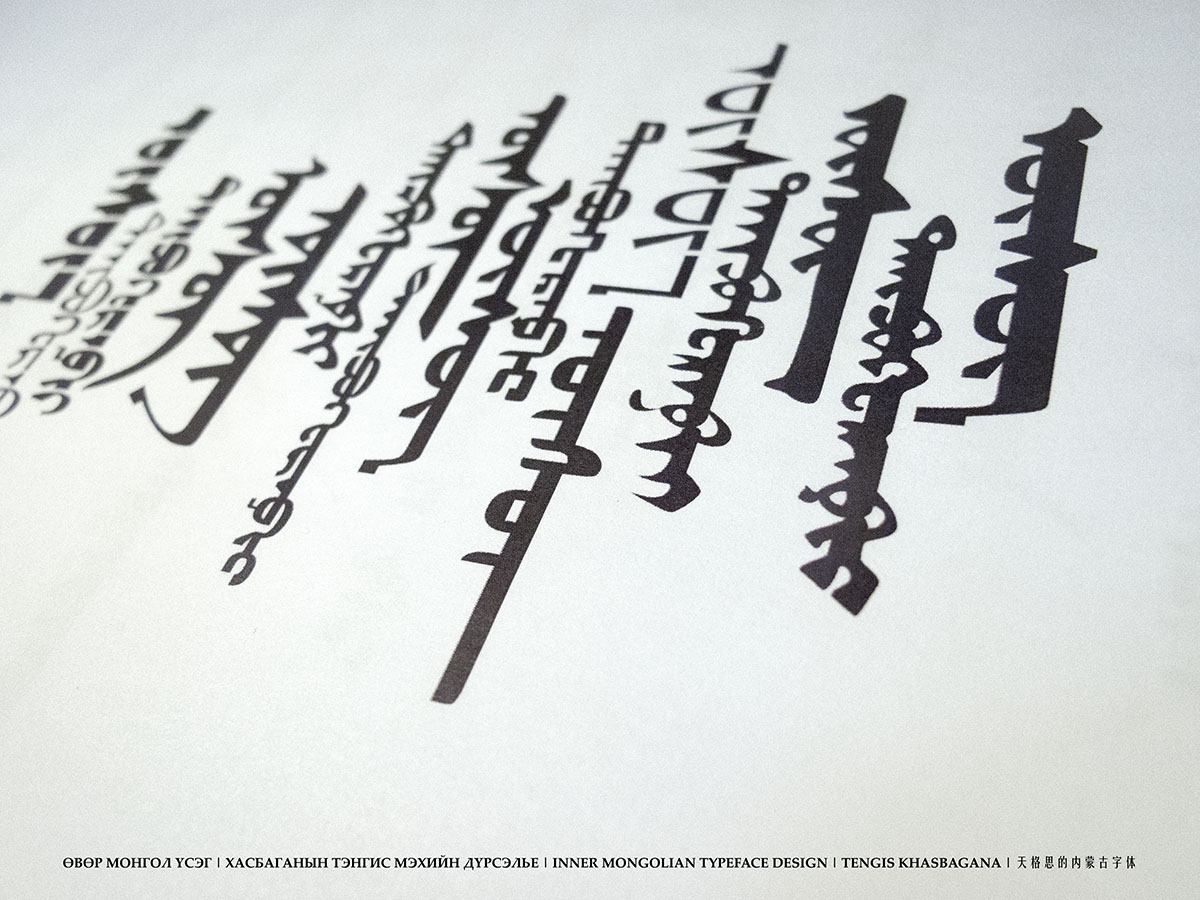

天格思设计的所有字体样式拼写的「typography」(字体排印)

Type is Beautiful 一直关注中西文之外的文字设计的发展,尤其是中国民族文字的发展。来自内蒙古的天格思一直致力于发展和推广蒙古文字设计,引起了很多关注。我们与他进行了交流,他向我们介绍了他的经历、想法,以及蒙古文字发展的故事。本文感谢

梁海初校。

天格思你好,能否简单介绍一下自己,尤其关于你的民族和专业背景?

你好,我是天格思,内蒙古八十年代的蒙古族,我父亲是个蒙古族诗人,母亲是音乐老师。我是个画油画儿的,现于内蒙古大学艺术学院攻读硕士,主要研究方向是北方少数民族美术,特别是早期游牧民族的视觉造型。没上过任何关于设计的课程,鼓弄字体纯属个人兴趣,小时候家里亲戚有做报社排印工作的,会接触到活字铅板一类的东西,想必是被影响到了吧。更主要的原因是我自治区农业大学有了首个以恢复阿尔寨石窟文字为主要研究方向的蒙古文造型研究部门,常会与此课题的朋友们沟通,不过我个人更侧重可清晰阅读的文字设计,所以没有参与此项研究。但就是这种文字设计环境影响了我的造字热情。

继续阅读