Reabracadabra, Eduardo Kac

Reabracadabra, Eduardo Kac在過去的兩年間,數字藝術機構 Rhizome 每周都在線上展出一件網絡藝術作品,目前這個包含一百件展品的線上展覽「網絡藝術選集」(Net Art Anthology)已進入最後一個章節,逐漸接近尾聲。展出的作品時間跨度從 1986 年直到現在,包含了早期互聯網、Flash 和博客時代、後網絡藝術和社交媒體初現,以及當下極度飽和的移動應用時代。

表面上看,網絡藝術似乎比實體世界的藝術創作更民主化, 門檻和成本更低,傳播更廣,創作意圖與手段也更多元,甚至有顛覆傳統藝術機構體制的潛力。然而這種技術烏托邦的美好幻想忽略了網絡的物質性:當支撐內容的網絡協議、服務器、瀏覽器、操作系統、儲存介質被時代迅速淘汰時,依靠它們誕生的網絡藝術作品也會被動消亡。

繼續閱讀

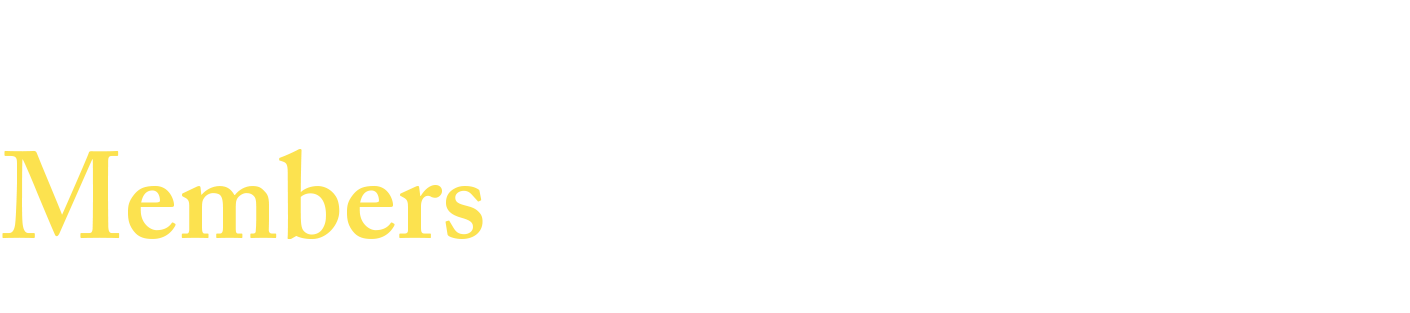

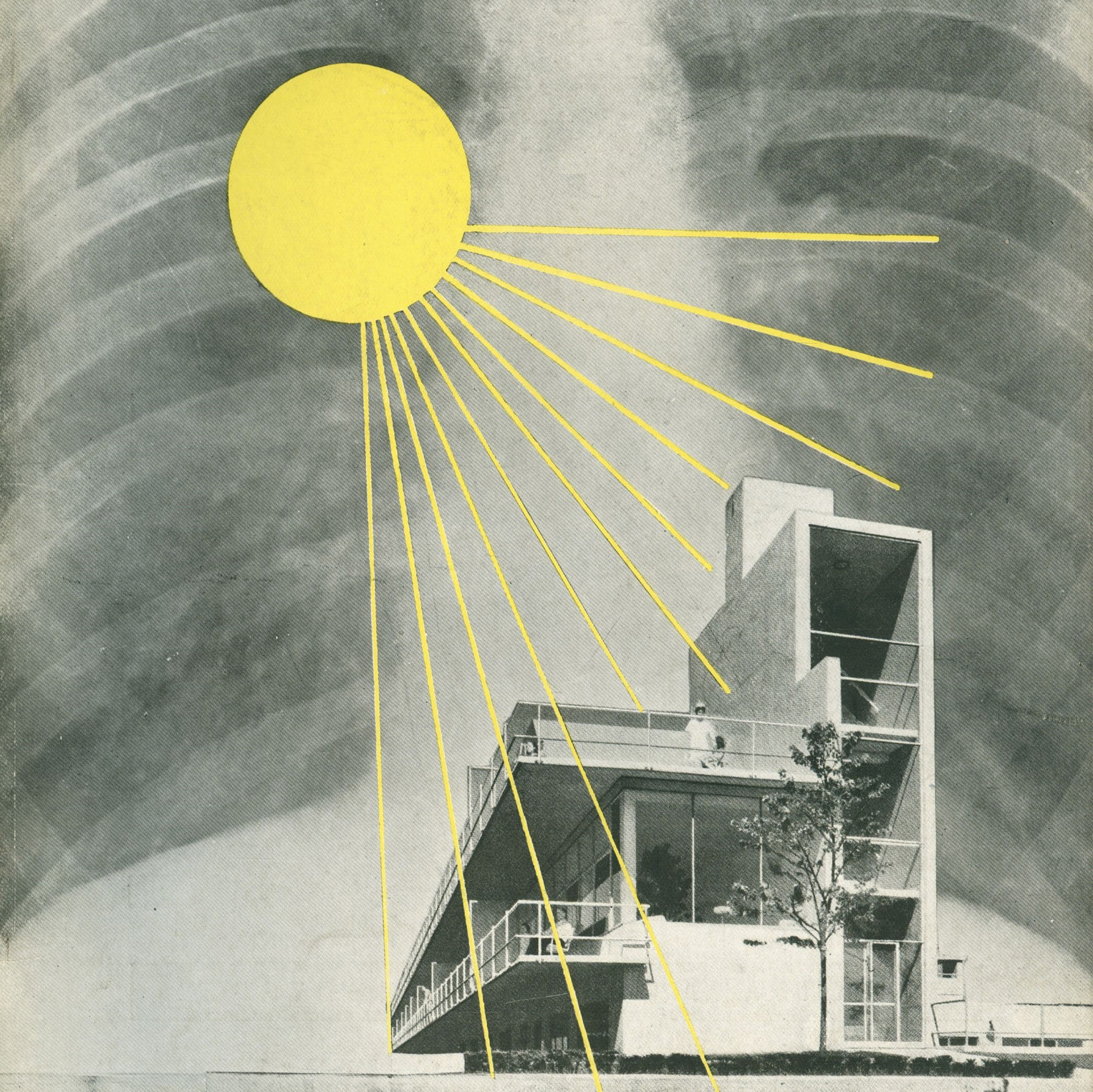

Revista Nacional de Arquitectura, No. 126, 1952

Revista Nacional de Arquitectura, No. 126, 1952

「透明性」的概念,平面和工業設計師們都並不陌生。這個說法在平面設計里或可追溯至上世紀早期由沃德(Beatrice Warde)撰寫的《論水晶高腳杯,或印刷應當隱形》(The Crystal Goblet, or Printing Should be Invisible)一文,又或者是世紀中期各路現代主義大師們反覆念叨的、作為信息載體的排版設計的所謂「中立性」(neutrality)。在工業設計上,這個概念則更加爛大街:自盧斯(Adolf Loos)發表《裝飾與罪惡》後,對透明性的追崇似乎愈演愈烈,終於演化成以烏爾姆設計學院(HfG Ulm)為中心的「形式追隨功能」。借 Hi-ID 博客一語,透明性是通過構建邏輯和使用者心目中的內外一致性(integrity)來達成的,即不僅要達到「看得透」的物理透明性,還要做到「構造符合簡單邏輯、能被方便抽象理解」的現象透明性。

但若要深究設計師對透明性如痴如醉的來源,恐怕還得回到建築。克羅米娜(Beatriz Colomina)在《X 射線建築》(X-Ray Architecture)一書中提到,玻璃為上世紀早期建築帶來的透明性,是一種全新的感官體驗:密斯·凡·德羅(Ludwig Mies van der Rohe)在 1921 年做的弗雷德里希街大樓(Friedrichstrasse Skyscraper)方案中,對「鋼架結構為骨、玻璃為皮」的渴望就流露得無比清晰。同時,對透明性本身的迷戀可能還來自於一個意外的因素:當時肆虐歐洲的肺結核,以及同一時期出現的 X 射線成像技術。任何遮擋和障礙都會在 X 光機的鏡頭面前消失,僅將留下射線不可穿透的內臟器官。而密斯的 1921 年草圖,則像極了一張給某種「高樓原型」拍的 X 光片。玻璃在與具有穿透力的視線聯姻之後,成為了某種「建築 X 光」,從此與醫療和救命結下深遠的關係。

繼續閱讀

Sankara Rug(攝影:Theodore Africa)

Sankara Rug(攝影:Theodore Africa)在 2017 年的 Design Indaba 設計大會上,由南非設計師 Nkuli Mlangeni 設計的 Sankara 毛毯獲得了「南非最美之物」的獎項。它運用了極具辨識度的色彩及圖案,線條簡潔,圖形幾何化特徵顯著,整個版面呈現出嚴謹的網格系統,被許多媒體稱讚為南非傳統與瑞士風格的交織。

儘管 Mlangeni 的確是一位在瑞士留學的設計師,然而深入挖掘毛毯圖案的靈感來源——非洲南部小國斯威士蘭(Swaziland)的蘆葦舞節中人們穿着的服飾圖案、以及恩德貝勒部落(Ndebele)的傳統牆繪——就會發現,它們本身與瑞士風格就極為相似,其發源時間卻比瑞士風格早了半個世紀。兩種並未交叉的文化,在各自的語境下發展出視覺風格的趨同。

繼續閱讀

Willem Sandberg(威廉·桑伯格, 1897–1984) 攝影:Pieter Brattinga(圖:Guardian)

Willem Sandberg(威廉·桑伯格, 1897–1984) 攝影:Pieter Brattinga(圖:Guardian)1943 年的春天。二戰中被德軍佔領的荷蘭已經進行了多年的非暴力抵抗運動。除了大規模地掩護像安妮·弗蘭克(Anne Frank)這樣的猶太家庭之外,地下印刷業也在暗中遍地開花,逾千份小報在各處發行,有些甚至後來發展為大型報紙和雜誌,運營至今。時任阿姆斯特丹市立博物館(Stedelijk Museum Amsterdam)策展人的 Willem Sandberg(威廉·桑伯格)也在做着一份特殊的印刷工作,他憑藉自己在文字排版設計方面的專長和印刷商 Frans Duwaer 的幫助,在博物館的地下室里為猶太人偽造身份證明,使他們躲過蓋世太保的迫害。然而流亡者愈來愈多,大量與人口資料不符的假證使 Sandberg 和其他藝術家同僚的處境艱險。於是,經過精心的策劃,他們在 3 月炸毀了市政統計辦公室,上萬份資料化為烏有,再無對證。

Sandberg 在德軍的追捕中逃過一劫,但他的妻兒和其他多位同仁為此付出了生命的代價。活在和平年代的設計師和策展人們極難想象,自己的工作若牽扯上鮮血淋漓的生死會是怎樣的場景。即使戰時湧現的許多平面作品也表達了設計師和藝術家對戰爭的思考,但身體力行地把炸彈藏在自己家裡的 Sandberg,顯然更有一位社會活動家的尖銳性。

繼續閱讀

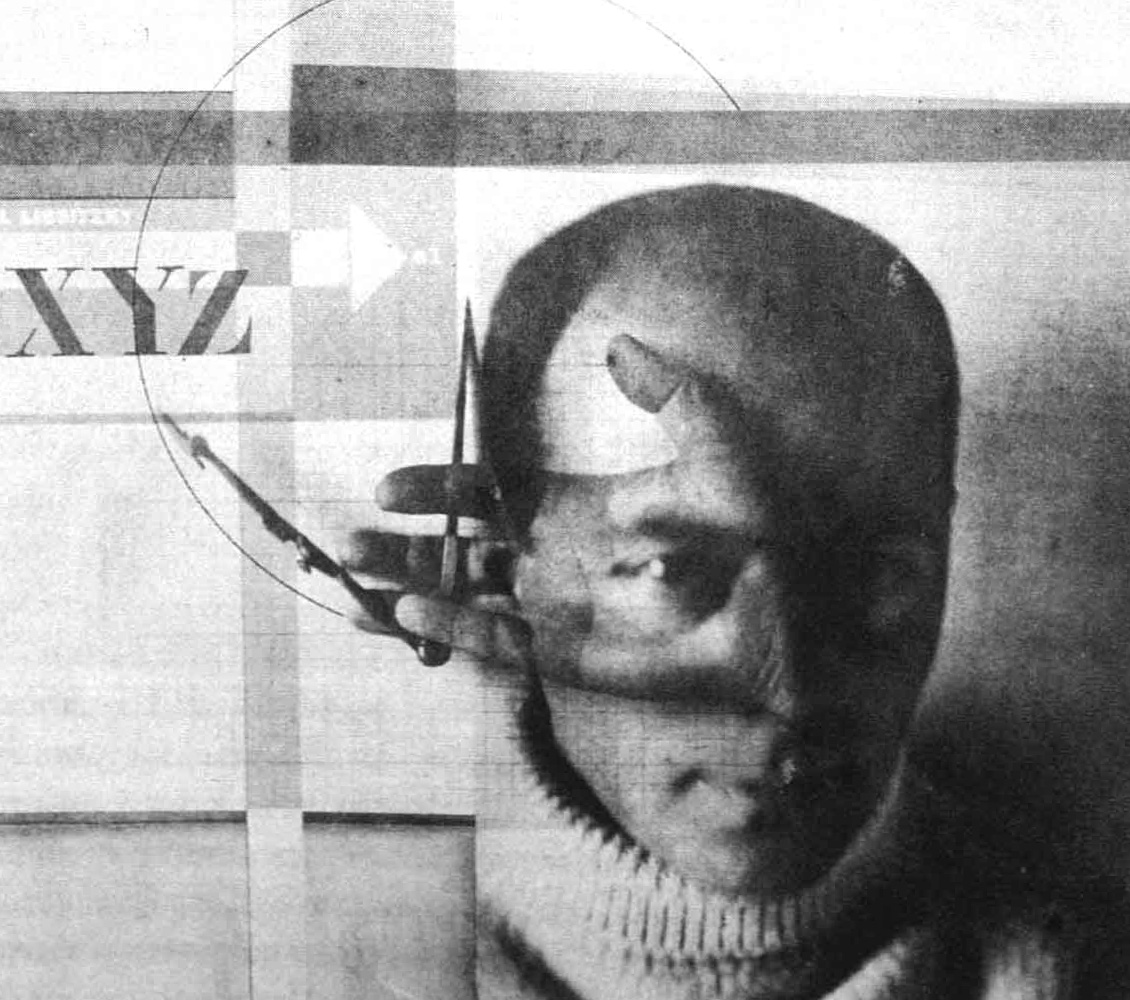

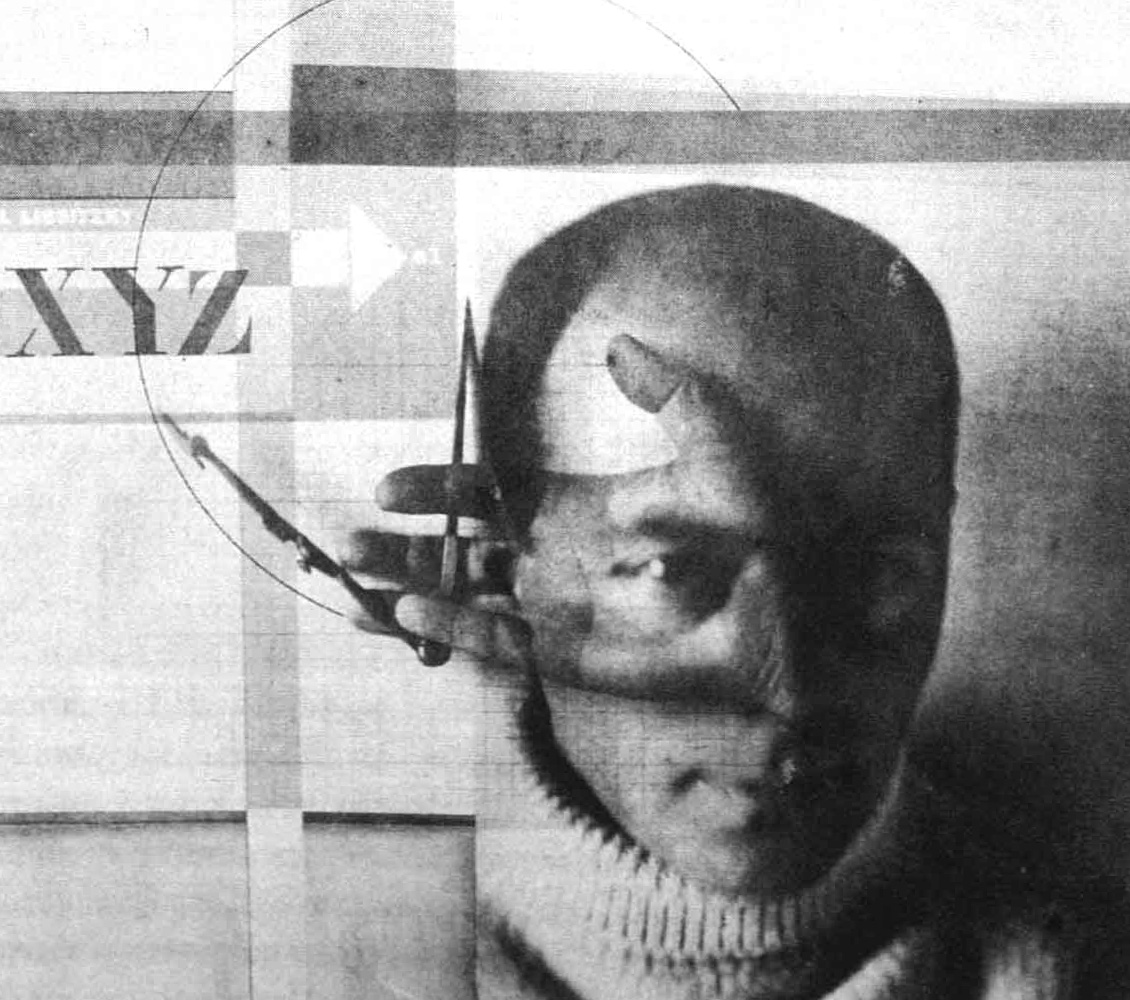

The Constructor, El Lissitzky, 1924。圖:Analogue76

The Constructor, El Lissitzky, 1924。圖:Analogue7620 世紀初的先鋒藝術運動重新定義了現代視覺設計。從其哲學、美學到實驗方法,跨領域的藝術家們將先鋒藝術運動核心思想不斷輸出給以視覺設計,鑄下了先鋒藝術和視覺設計間不可否定的傳承關係。El Lissitzky(埃爾·利西茨基)就是其中的領先人物。Lissitzky 有很多的頭銜,俄國猶太人、教師、藝術家、設計師、建築師、傳道者等;後世在提到他的影響時,常常會提及到很多的現代主義流派——他是俄國先鋒運動的重要領軍人物,與導師 Kazimir Malevich(卡西米爾·馬列維奇)共同發展至上主義(suprematism),對後世包豪斯、風格派藝術以及解構主義具有重要影響。

繼續閱讀

本期書刊介紹三本倫敦白教堂美術館(Whitechapel Gallery)的出版物。 這所建於 1901 年的美術館承擔了向東倫敦的居民普及藝術教育的責任。白教堂美術館在倫敦乃至英國的當代藝術與設計歷史上有着不可忽視的地位,在這所最重要的藝術與工藝運動(Arts and Crafts Movement)建築空間里曾舉辦過畢加索、波洛克(Jackson Pollock) 等現代藝術大師的倫敦首展。白教堂美術館出版項目完整的記錄了這個過程。此次挑選的書目,從側面反映了這幢坐落於東倫敦的藝術機構的發展史和其重要角色。

繼續閱讀

Theo Van Doesburg 和 Käte Steinitz 在 1925 年為 Merz 雜誌的第 14/15 卷「Die Scheuche」設計的作品,文案由 Kurt Schwitters 所撰。(圖:Design is Fine. History is Mine.)

Theo Van Doesburg 和 Käte Steinitz 在 1925 年為 Merz 雜誌的第 14/15 卷「Die Scheuche」設計的作品,文案由 Kurt Schwitters 所撰。(圖:Design is Fine. History is Mine.)

譯者按:Peter Bil’ak 是一位斯洛伐克裔平面和字體設計師,現居荷蘭海牙,長期從事關於設計的寫作。他是 Typotheque 網站和 Works that Work 雜誌的創始人,也曾聯合創辦了 Dot Dot Dot 雜誌。本文中,Bil’ak 探討了「實驗」一詞在西方文字設計中的含義以及「做實驗」的方法和思路。在中文文字設計迅速發展的今天,希望本文能為感興趣的朋友帶來一些幫助。

繼續閱讀

「定海橋:對歷史的藝術實踐」展覽於前天(10 月 28 日)在上海當代藝術博物館正式開展。參展作品包括設計師厲致謙(colourphilosophy)展出的作品「被隱去的字」(Missing Characters),用嵌入牆體的鉛字講述了三個鉛字時代關於字的書寫、設計和生產的故事。

繼續閱讀

「字與人」是設計師厲致謙(colourphilosophy)將於今年 10 月底在上海當代藝術博物館展出的裝置作品,也是他發起的為期一年的線上和線下綜合活動。「字與人」是「定海橋:對歷史的藝術實踐」展覽的作品之一。歷史不只是少數人的歷史,歷史中的字與人是對我們今天最好的映射。活動不僅是藝術作品的闡釋和擴展,也是獨立的信息樹立、研究和發布頻道,旨在對十九世紀末至今上海的字體創造與製造歷史、街頭字體等話題進行多樣性的解讀,通過大量的書籍、檔案、採訪及討論,在跨學科的多個層面呈現出國家歷史、技術條件和個人才情之間的五味故事。Type is Beautiful 作為網絡合作夥伴,聯合發起活動志願者招募。

繼續閱讀

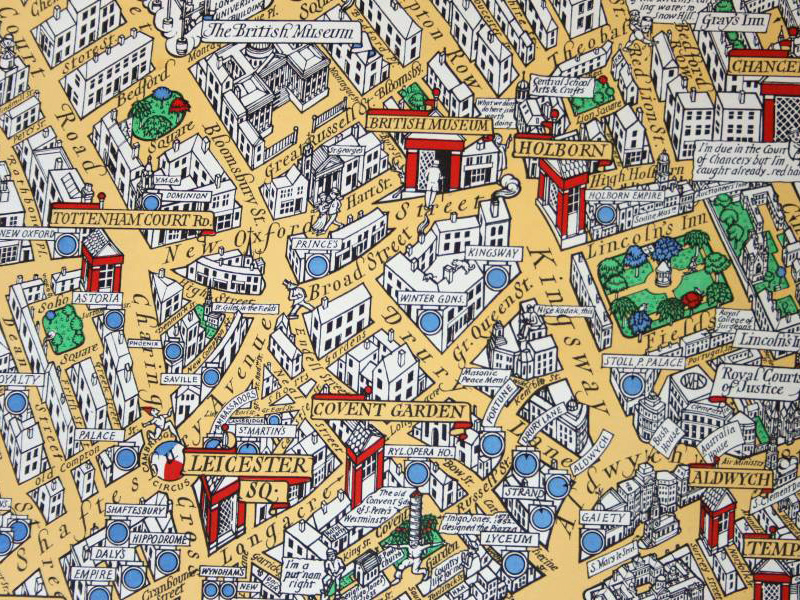

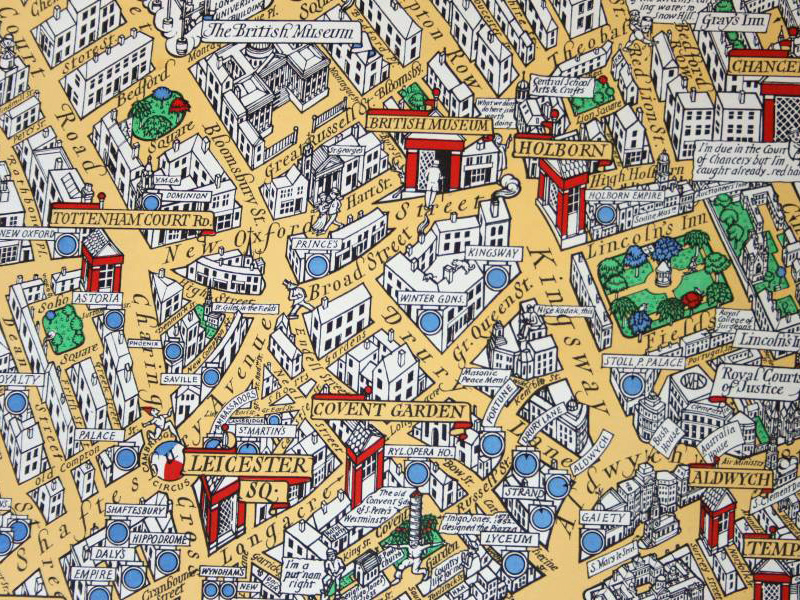

Max Gill 作品《Wonderground》局部。(圖:MacDonald Gill)

Max Gill 作品《Wonderground》局部。(圖:MacDonald Gill)圍繞英國雕刻師、字體設計師 Eric Gill 的故事講不完。從他的字體到他的雕刻,甚至到他的私生活,都充滿了故事。然而他還有另一個才華橫溢的弟弟 MacDonald Gill(昵稱「Max Gill」)的故事,已經被遺忘多年。

繼續閱讀