Metaverse(元宇宙,一譯「超宇宙」)在今年成為了互聯網風投圈的熱詞。當 Epic Games、Facebook、Roblox、騰訊和字節跳動等巨頭紛紛將「構建 Metaverse」寫進自己最新的使命宣言或招股書的同時,有關「元宇宙」是什麼、將有怎樣的體驗、實現的技術路徑、將創造怎樣的價值等討論也火熱展開。科技公司對「元宇宙」的想象大同小異:它是移動互聯網的繼承者,是一個可以置身其中的虛擬環境,以全真的體驗和平台間的互操作性(interoperability),實現用戶的沉浸式娛樂、社交、經濟活動,並且從某種程度上融入實體生活而產生變革性的影響。

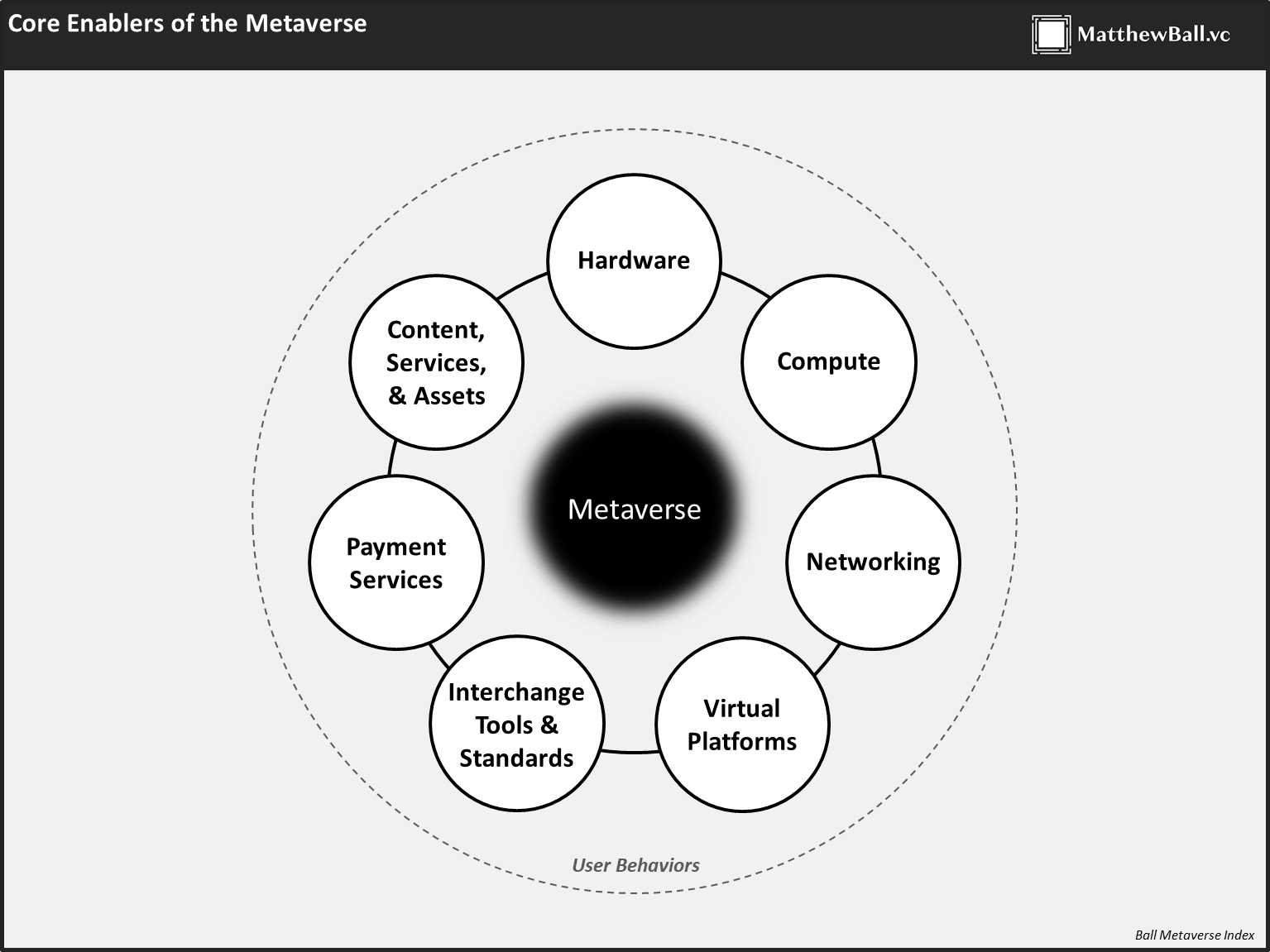

風投家和分析師馬修·鮑爾(Matthew Ball)花了大量篇幅分析「元宇宙」的框架和建設前提,他試圖總結這一網絡環境必須具有的特徵:「『元宇宙』是一個廣泛的網絡,由持續而實時的多個三維世界和計算模擬構成,支撐着身份、對象、數據、權益的連續性,能夠讓實際意義上的無數用戶同步體驗,並且每個人都擁有各自的存在感。」他坦言,正如阿帕網誕生時沒人能預計到今天的互聯網生態,「元宇宙」的最終樣貌只能在多方的協同構建中有機地、混亂地生長成型。何況,要讓無數用戶同步實時體驗擬真環境,目前的消費級硬件、網絡帶寬和算力都還遠未達到需求;而要實現平台互通,則需要在業內建立一系列複雜而具有韌性的共同標準和協議,這種共識絕非在短期就能實現。

這個尚未被完全定義的近未來概念,卻能受到資本的追捧,不僅僅是後疫情時代人們線上生活日漸常態化的結果。疫情使實體經濟遭受打擊,全球各國政府在近兩年推出史無前例的財政和貨幣刺激政策,而加密貨幣、NFT 藝術則成為傳統資本市場之外的新潮資產,讓過剩的投資需求有了新的着陸點。「元宇宙」的願景既不像加密貨幣那樣價格震蕩激烈,又需要通過長期的實體基礎建設和技術研發來實現,因此圍繞這一概念必然湧現出虛虛實實的敘述,即便其中摻雜着大量的泡沫,那也是在短期內暫時不會破滅的泡沫。在永恆增長的承諾、技術決定論的迷思、以及風險資本的驅動下別無選擇地一往無前的科技公司,在「元宇宙」這一模糊概念的保護下進入了緩衝地帶。

Metaverse 真的 meta 嗎?

在媒介景觀替代現實的當下,一個概念如何被討論、設想、並向公眾溝通,與它最終會形成何種面貌是同等重要的。今天的語言往往被權力與資本的洪流劫持,一個新興名詞在表面上充滿想象力並能引發共情,在實質上卻與構詞的哲學邏輯理應指向的意義相去甚遠。我們甚至不能指控說這是名不副實,畢竟人們對「實」的理解會搶先被「名」的闡釋所構建,而圍繞「元宇宙」的話術,也將構成人們對下一代互聯網實際形態的認知和推動。這一過程本身的確很「元」(meta)。因此,拋開闡釋,重新從語言學去解構被兜售的概念,才能對利益驅動下的傾向性解釋(spin)抱有清醒的批判力。

英語中的前綴詞 meta- 來自古希臘文的 μετα-,僅表達「在……之後」的含義,亞里士多德的《形而上學》(古希臘:τὰ μετὰ τὰ φυσικά、英:Metaphysics)字面意義只是「在《物理學》之後」,但不乏有後人將它解釋為「超越物理學之上的理論」,認為這更符合這部著作的內容。不管後面這種說法是否給這個詞綴增加了烏有的含義,它卻實際影響了二十世紀以來哲學、數學、經濟學等語境中對 meta- 的使用,讓它具有了「關於某物的某物」「關於某理論的理論」等自我指涉的、超越性的、認識論層面的含義。

「元宇宙」一詞也並不新穎,關於平行虛擬世界的想象從二十世紀七八十年代開始就在科技社群中存在,而互聯網公司從科幻文學中取詞的方法也屢見不鮮,但他們往往選擇性地忽略原語境中對這些概念的批判和反思。例如取材於八十年代末科幻文學的賽博朋克(cyberpunk)概念,如今只剩下了娛樂產品中光怪陸離的「賽博」式後現代場景拼貼,而沒有了詰問和反抗技術霸權的「朋克」內核。而來自科幻小說《雪崩》的「元宇宙」,科技公司對它的暢想也只體現出 meta- 最早的普通含義,也就是「移動互聯網之後的網絡」。

畢竟腦機接口的科幻預言還無法被人類接受,那麼剩下的虛擬世界圖景就變得既不「元」也不「超」,並沒有突破原有的互聯網概念而上升到新的範疇,它即便在理想中也只是一個連接性更持久廣泛、同步性更高、延遲更短、平台互通性更好、視覺效果更全面逼真順滑、用戶的社交經濟活動鏈條更完整的——互聯網。它甚至體現出硅谷對下一代媒介的憧憬是多麼缺乏想象力,只能用真實物理世界中的場景和活動來填充比喻。這種比喻華麗而空洞,好似告訴用戶,與其在電腦上登錄流播平台看電影,你現在可以在 VR 場景中走入一家電影院,用虛擬貨幣買票看立體電影,或許還穿戴着你從其他遊戲中獲得的皮膚,真了不起!但相比起走進實體世界的電影院,這兩種場景帶來的媒介理解力的差距之小,與其所需投入的技術和算力之大,形成了荒誕的對比。

或許有人會樂觀地認為,這種差距可以通過「元宇宙」中新興的原生內容創作來填補,內容型、工具型的公司和用戶生成內容(UGC)平台因此也會在這條賽道上躍躍欲試。但這種未來想象的局限有着值得警惕的另一面:如果「元宇宙」沒有真正的超越性和批判性,互聯網在今天人類生活中引發的問題(抑或說人類在互聯網中製造的問題)將原封不動、甚至變本加厲地在「元宇宙」中重現。

其中最嚴重的,就是「元宇宙」願景中最有看頭、也與事實最矛盾的部分:網絡的(去)中心化問題。今天的網絡已成為高度中心化的媒介形式,技術權力由科技巨頭和全球政府壟斷,「元宇宙」幾乎必將繼承而不是顛覆這一範式。

資本驅動的互聯網,不可避免的中心化

我們現在所熟悉的互聯網,始於美國國防部的數據傳輸網絡開發計劃,最初目的就是要改變依賴中樞的電話網絡和控制系統,將網絡風險分布到每個節點中,任何一個節點遭受打擊都不會導致整個網絡崩潰。早期互聯網尚且能詮釋這種去中心化的設計理念:數據存貯於位於本地的服務器,小部分相互信任的專業用戶以端到端的連接方式形成網絡,沒有一台計算機能成為網絡中心。

如今,公眾在網上進行的絕大部分活動仍然依靠端到端的傳輸完成,不同之處在於,隨着互聯網的商業化和普及化,打包網絡服務的電信運營商進入了市場,增加便捷性的網絡服務供應商出現,提供安全和監管的第三方中介參與進來,接着是用戶內容平台、社交媒體、雲端數據中心……幾輪風起雲湧、資本競逐之後,留下極少數的科技巨頭,它們提供的信息基礎建設成為了絕大多數網絡活動必經的中間道路。非專業用戶為了使用服務,不得不放棄數據隱私,而龐大的技術核心使其遭受規模性打擊和泄密的風險劇增,加之國家主權和地域政治的影響,互聯網最初去中心化的願景早已不再。

如今世界意識形態和社會陣營的分裂,在相當程度上也歸罪於網絡的中心化。數據被集中收割、分析,以便更精準地定向輸送,構成難以逾越的信息同溫層;資本與政治勢力進一步炮製具有傾向性的信息,並用各種方式干預社群之間的自由溝通,使人們愈加難以建立共識。這種病症從網絡反噬實體社會,具化為地域衝突中的瀰漫的煙霧。

仔細分析今天技術圈和資本圈對「元宇宙」的表述,我們就能意識到,它的「去中心化」並不是無政府主義式的隱喻,更無意圖改變技術霸權,在很大程度上它只是意味着「去平台化」,即利用區塊鏈技術,實現數據、內容、數字資產在各平台之間的相互認證,以便打造一個「通往大部分數字體驗的大門、所有實體世界體驗的關鍵組成部分、以及下一代的大型勞動力平台」。

這種願景的驅動力,是互聯互通的虛擬經濟活動所帶來的無窮商業利益,哪怕以 FAAMG* 為代表的公司們個個都想維持自己的平台效應,不樂意只充當「元宇宙」的某個組成部分,他們也要心不甘情不願地參與到共同構建中去,成為英雄聯盟,如此才能繼續擔任「元宇宙」基礎建設的主力軍。

但在這種利益驅動下的去平台 / 跨平台網絡中,隱私數據泄漏、定向投放、炒作煽動、網絡暴力等對媒介權力及資源的濫用難道就不存在了嗎?各種陰謀論、假新聞、垃圾內容就會停止自我複製了嗎?答案是否定的。

從元遊戲到元批判:重新想象規則

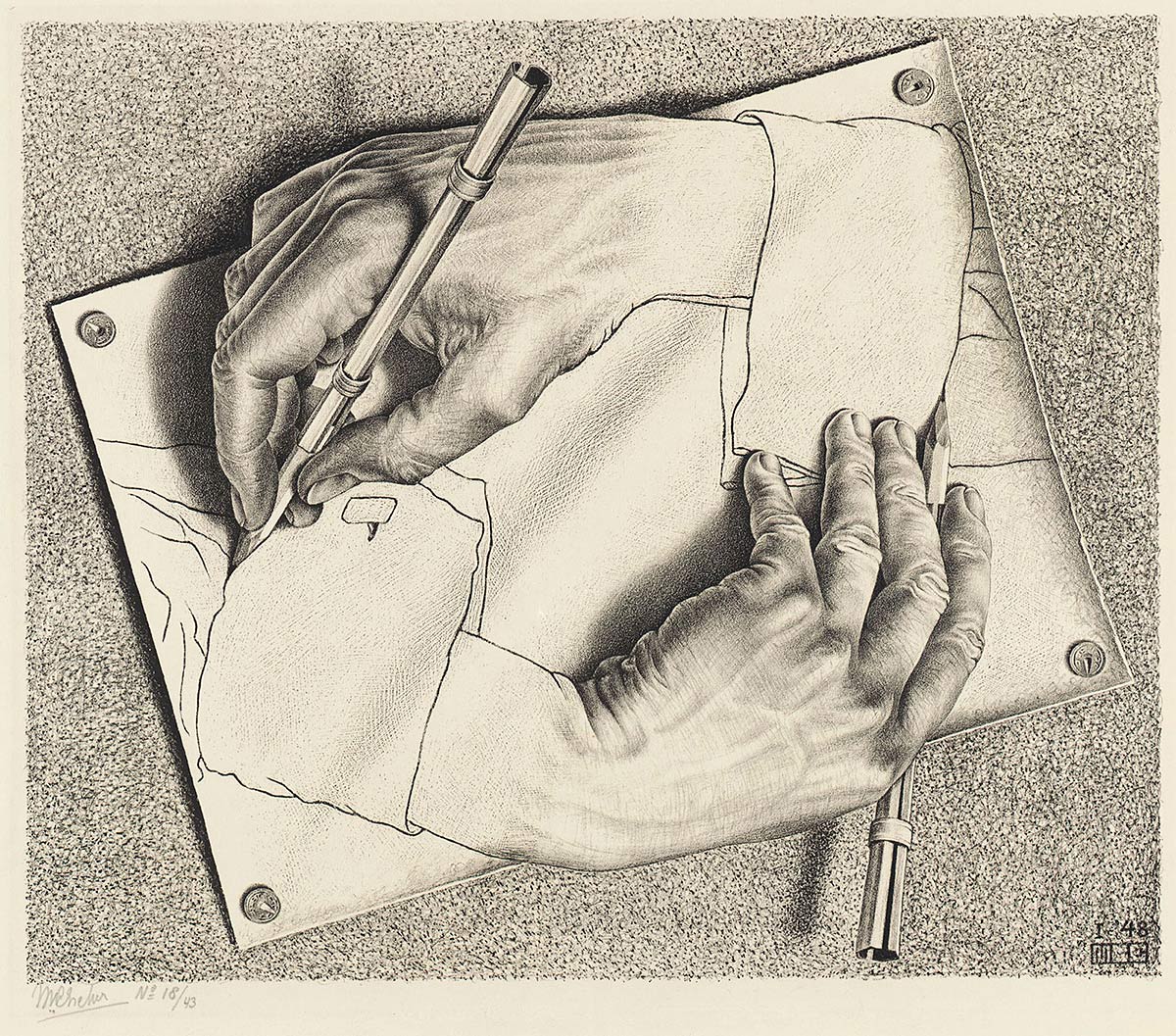

如果說這種 meta- 不是對原有概念的自我討論和批評,而是對現狀改頭換面的延續,那麼在這一構詞法中隱藏着的真正的人類嚮往,究竟是什麼?我們興許可以從與之相似的構詞法中試探出這種嚮往。

例如元遊戲(metagame),它可以是一類特殊的作品,也可以是一種行為,它是關於遊戲的遊戲(或關於博弈的博弈),發生在遊戲之前、之後、之中、之間——別忘了這和 meta- 的詞源不謀而合——在既定的遊戲環境中,通過其他外部因素來決策和影響遊戲。比如在一個棋局中,分析對手的習慣、性格、狀態,判斷他正在使用的策略;或如在球類比賽中,分析球手過往成績、命中率、犯規行為等,在此基礎上制定戰術;再如對博弈論中經典的「囚徒困境」進行決策–對策–決策–對策組合的無盡數學推演……每一個遊戲都會無可避免地包含元遊戲,而每次元遊戲都具有改變玩法規則、重新審視遊戲本身及玩家身份意義的潛質。

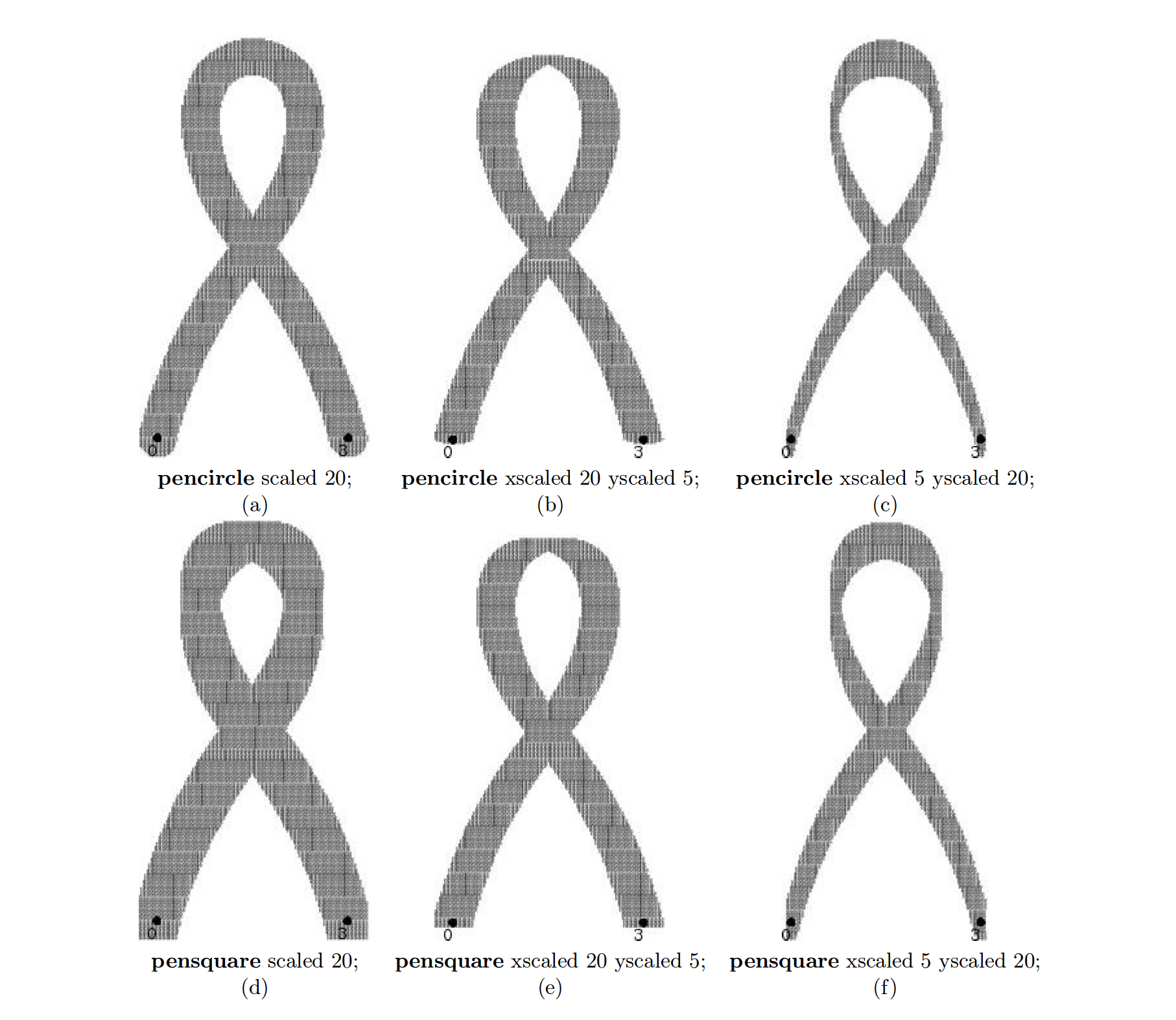

又例如元字體(),我們的不少讀者對它應該很熟悉。它是計算機科學家高德納發明的一套程序語言,可以指導計算機通過參數調節來繪製出字體的不同樣式。它本身不是字體,但可以制定字體生成的規則。

我們曾報道過的荷蘭設計工作室 Metahaven 的名字,則來源於他們對解密文件、數據避風港(data haven)和地緣政治的思考。任何離岸數據中心都會受到當地政府的管轄,但像西蘭公國(Principality of Sealand)這樣不被國際承認的「國土」,則可以充當一個不受管控的「元避風港」。

這種 meta- 才是真正具有自我審視和啟發性的。「元宇宙」不應當是某個願景,而是一套探索願景的元機制;不應當是一系列標準協議,而是一個允許探討和創造新標準協議的元系統;不應當是對現有網絡的推演迭代,而是對其運行方式的批判性思考。

科技公司為我們投射出的「元宇宙」圖景越是奇幻,它在思想精神上的單一性和局限性就越是顯著。它高度依賴試聽效果,卻忽略了「網絡」本身是感官中立的,用戶在身體和神經素質上也是具有多樣性的;它要求發達的設備、帶寬和算力,理所當然地認為它們總會降臨到消費群體中,卻無視全球信息基建和用戶能力的鴻溝,擠壓低技術網絡的發展,屏蔽低技術用戶的話語空間,更消耗大量的自然資源;它不同於誕生於國家項目和學術環境的阿帕網,靠風投起跑的它,勢必迫切地被打造成產品和消費環境,而不是可以醞釀下一代媒介變革的實驗場。

在向「元宇宙」進發的過程中,行業領導者勢必要改寫和新建各種網絡協議,從表面上看,這似乎是改變網絡世界「遊戲規則」的機遇。但只要當下的技術霸權、媒介霸權、審美霸權仍在延續,就不會從根本上改變誰能入局的規則,廣大公眾只能屈居於「用戶」而非真正的「玩家」級別上,無法進入類似「元遊戲」的視角,無法對整個生態的設計理論進行揣摩和試探。這與現實社會制度中人的被動生存狀態遙相呼應。

符合每個人內心嚮往的未來媒介,應當是一個去中心化(意味着可以在本地發生、分散式發生的)、降低技術和語言壁壘、真正能讓不同專業能力層級上的「所有人」參與自發構建和治理的新型媒介;無論它與實體世界平行還是交錯,都應當對現實中的社會制度、發展模式和人文精神命題起到批判和啟示的作用;它的運行和繁榮不應當以摧毀自然環境和耗竭資源為代價。如果說「元宇宙」唯一屬實的 meta 之處,在於其形態將隨着多數人對它的認知而具化,其規則將在對規則的認知中形成,那麼就讓我們撥開資本話術的迷霧,持續地對認知提出這些誠實而尖銳的問題。

注釋

- 對 Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google 等巨頭的概稱。 ↩︎