「透明性」的概念,平面和工業設計師們都並不陌生。這個說法在平面設計里或可追溯至上世紀早期由沃德(Beatrice Warde)撰寫的《論水晶高腳杯,或印刷應當隱形》(The Crystal Goblet, or Printing Should be Invisible)一文,又或者是世紀中期各路現代主義大師們反覆念叨的、作為信息載體的排版設計的所謂「中立性」(neutrality)。在工業設計上,這個概念則更加爛大街:自盧斯(Adolf Loos)發表《裝飾與罪惡》後,對透明性的追崇似乎愈演愈烈,終於演化成以烏爾姆設計學院(HfG Ulm)為中心的「形式追隨功能」。借 Hi-ID 博客一語,透明性是通過構建邏輯和使用者心目中的內外一致性(integrity)來達成的,即不僅要達到「看得透」的物理透明性,還要做到「構造符合簡單邏輯、能被方便抽象理解」的現象透明性。

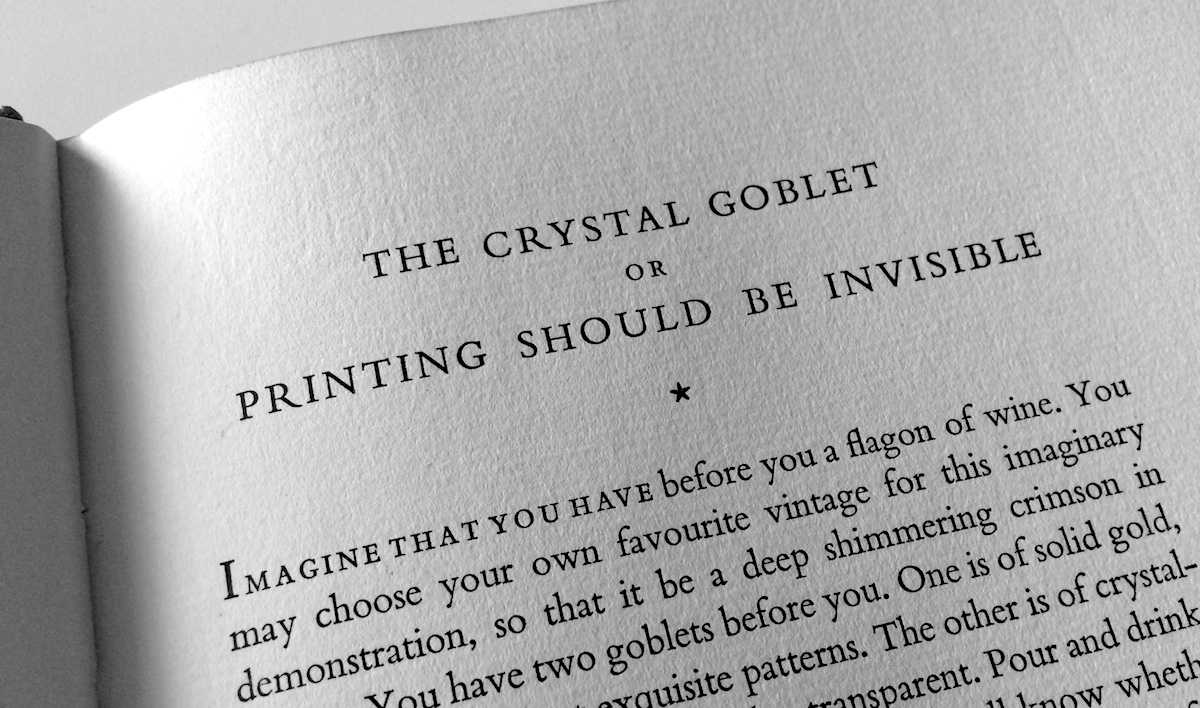

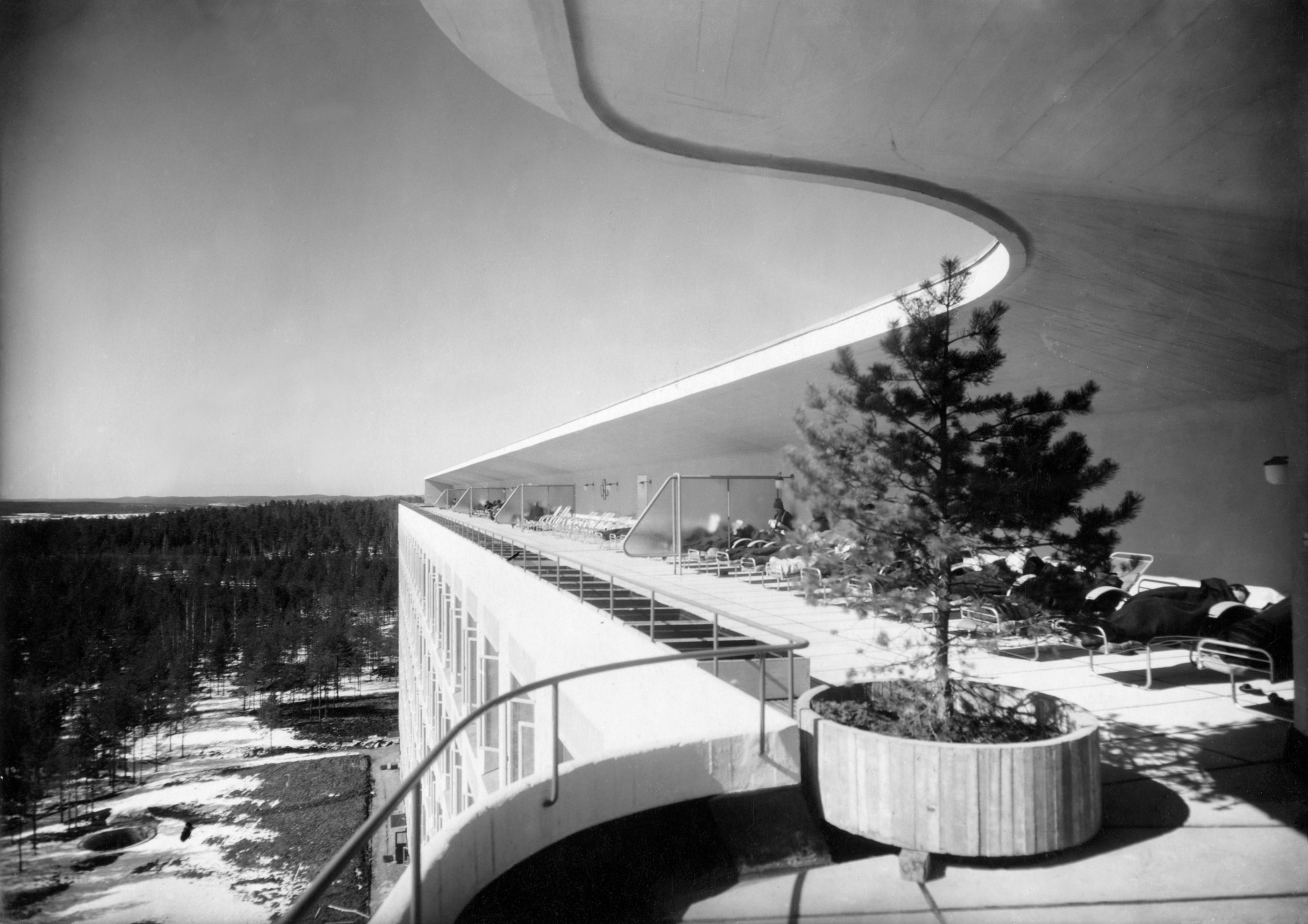

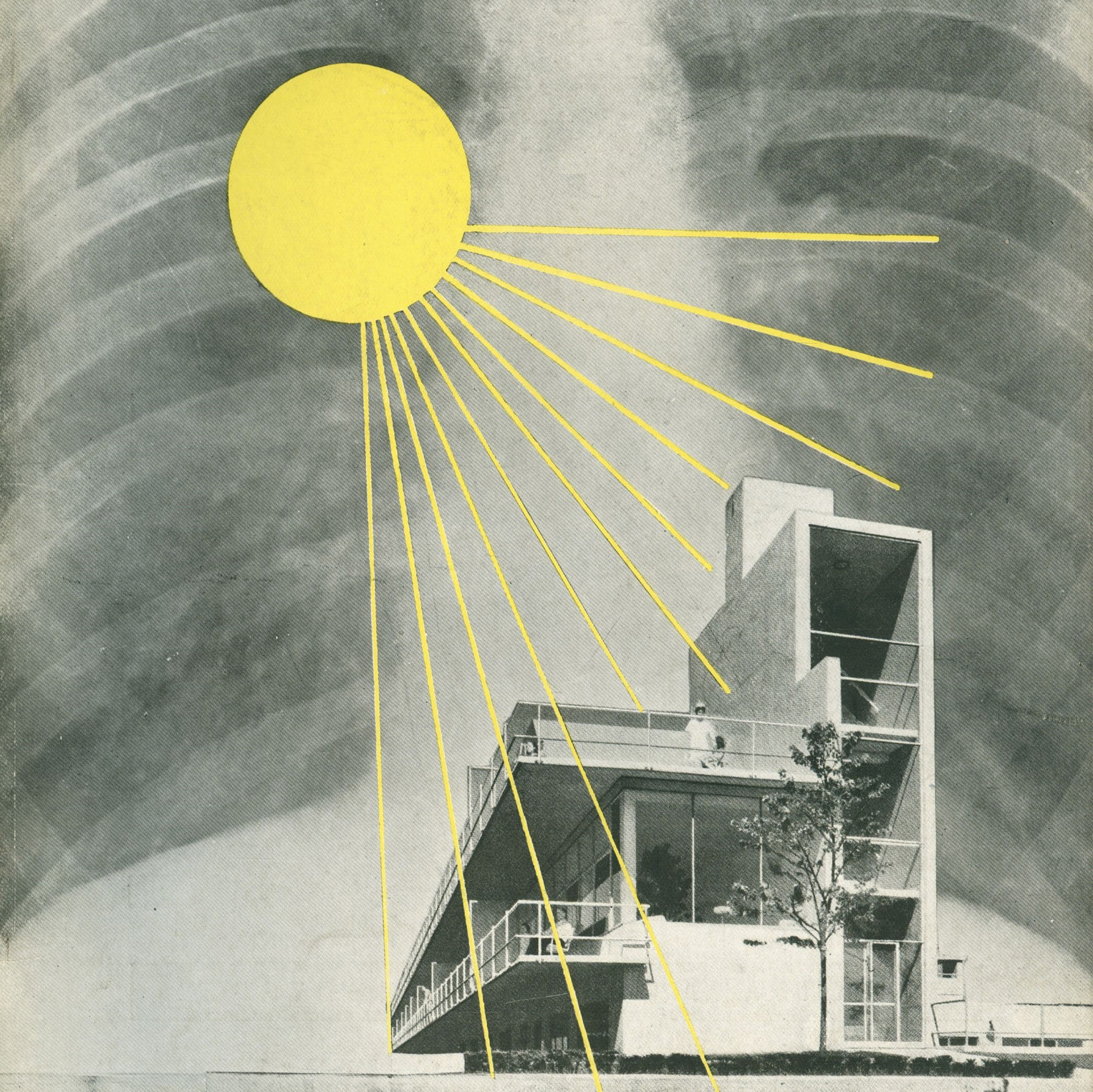

但若要深究設計師對透明性如痴如醉的來源,恐怕還得回到建築。克羅米娜(Beatriz Colomina)在《X 射線建築》(X-Ray Architecture)一書中提到,玻璃為上世紀早期建築帶來的透明性,是一種全新的感官體驗:密斯·凡·德羅(Ludwig Mies van der Rohe)在 1921 年做的弗雷德里希街大樓(Friedrichstrasse Skyscraper)方案中,對「鋼架結構為骨、玻璃為皮」的渴望就流露得無比清晰。同時,對透明性本身的迷戀可能還來自於一個意外的因素:當時肆虐歐洲的肺結核,以及同一時期出現的 X 射線成像技術。任何遮擋和障礙都會在 X 光機的鏡頭面前消失,僅將留下射線不可穿透的內臟器官。而密斯的 1921 年草圖,則像極了一張給某種「高樓原型」拍的 X 光片。玻璃在與具有穿透力的視線聯姻之後,成為了某種「建築 X 光」,從此與醫療和救命結下深遠的關係。

從療養院到紐約地鐵:通透感的引誘與權威

聯想十九世紀末和二十世紀初歐洲普通民眾的生活狀態,就能理解「看得透」這一物理性質的誘惑。當時的城市規劃理念尚未成熟,恰好碰上了資本主義的高速發展。一幢幢工廠平地起,貧苦勞動人民在潮濕、骯髒、嚴重污染的生活區密集地共居,正是傳染病滋生和傳播的溫床。如果可以說威廉·莫里斯(William Morris)式的回歸中世紀田園是一種矯枉過正的應激,那麼對白牆白頂玻璃房的推崇則無疑顯得更為進步。畢竟這些裝潢特徵最初就發源於醫院和療養院,目的就是通過白色塗裝和透明材料讓污垢和病菌無所遁形。柯布西耶戰前的著名教條「建築是生活的機器」在當今可能會令人聯想到對工具理性的盲目崇拜,但那時或許潛藏着另一種考量:在設計中考慮了採光角度和通風流暢性的建築,是維持生命的「保健儀」,住戶應該感激和乖乖聽從它的指示。

十八世紀或更早的古典建築大多以牆體承重,通過厚實恢宏的體量來營造紀念性和象徵意義上的等級秩序;現代主義設計運動下的建築則似乎扯着「反權威」的大旗。它的柱子樓板結構解放了厚重的牆體、讓外立面輕盈到甚至可以漂浮。然而我們如果借用福柯「生命政治」的視角便可發現,外立面的通透雖然站在了森嚴肅穆的反面,卻因為醫療技術對人類身體和生命愈發嚴密的掌控,反過來代表權威和控制本身;更壞的是,這種感官現象上的通透性讓權威和控制變得更加撲朔迷離、無可捉摸。

密斯給范斯沃斯醫生設計的私宅雖然名垂青史,但它四面玻璃的「全通透」設計同時也讓她喪失了任何隱私(至於玻璃差勁的熱學特性讓房子冬冷夏熱和室內空調的大規模興起,又是後話)。范斯沃斯女士後來埋怨,不僅不敢在玻璃房子里安心換衣服,甚至不敢在廚房裡明目張胆地放垃圾桶:路過的人如果看到「不雅」的垃圾,心目中玻璃方盒子的整體美感就會轟然崩塌。換言之,范斯沃斯住宅不僅參與了用戶的生活,甚至還進一步潛移默化地控制塑造着用戶的行為:透明感也是靠有覺悟的用戶配合才能營造的。

同樣的概念流轉也發生在平面設計領域。

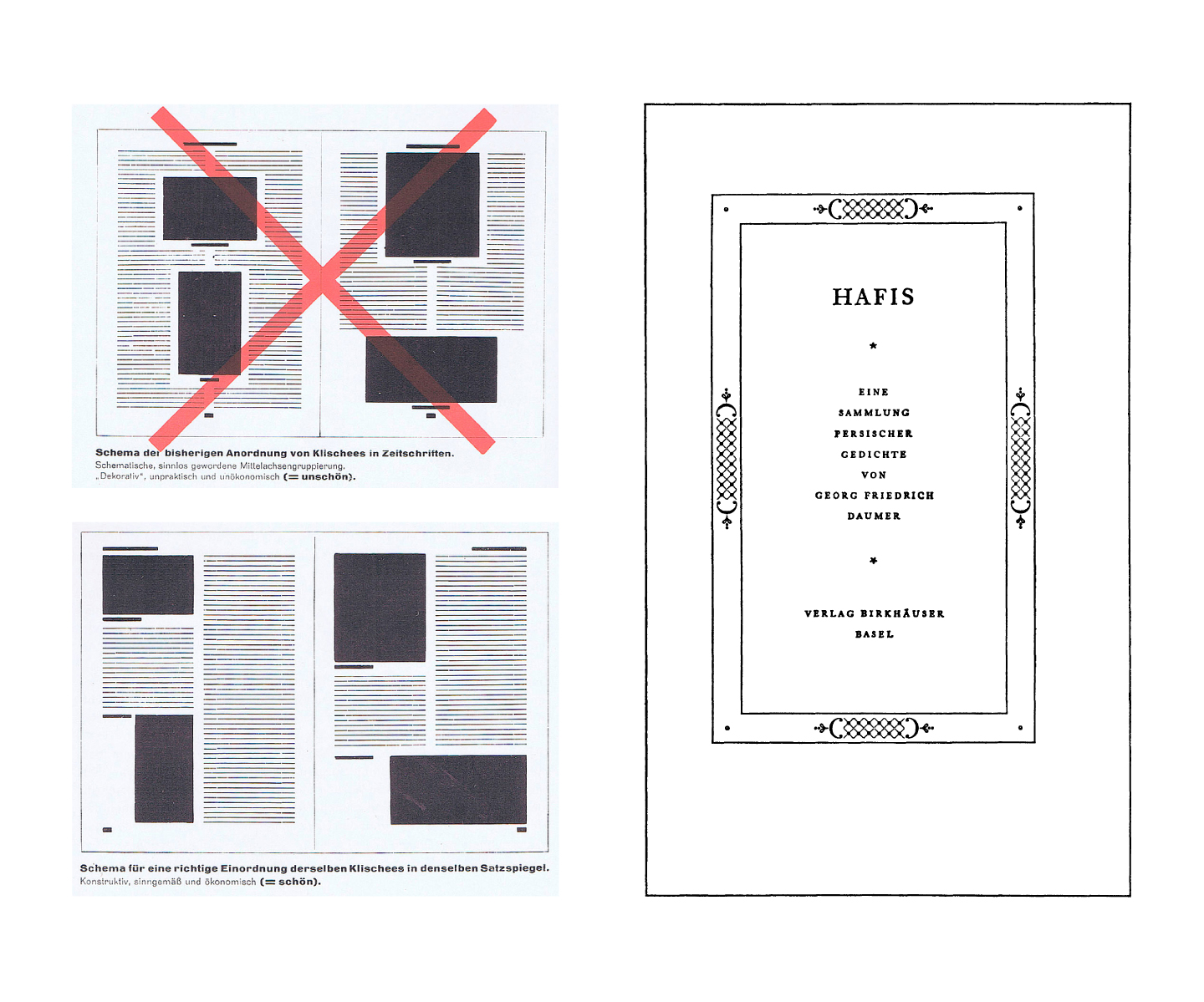

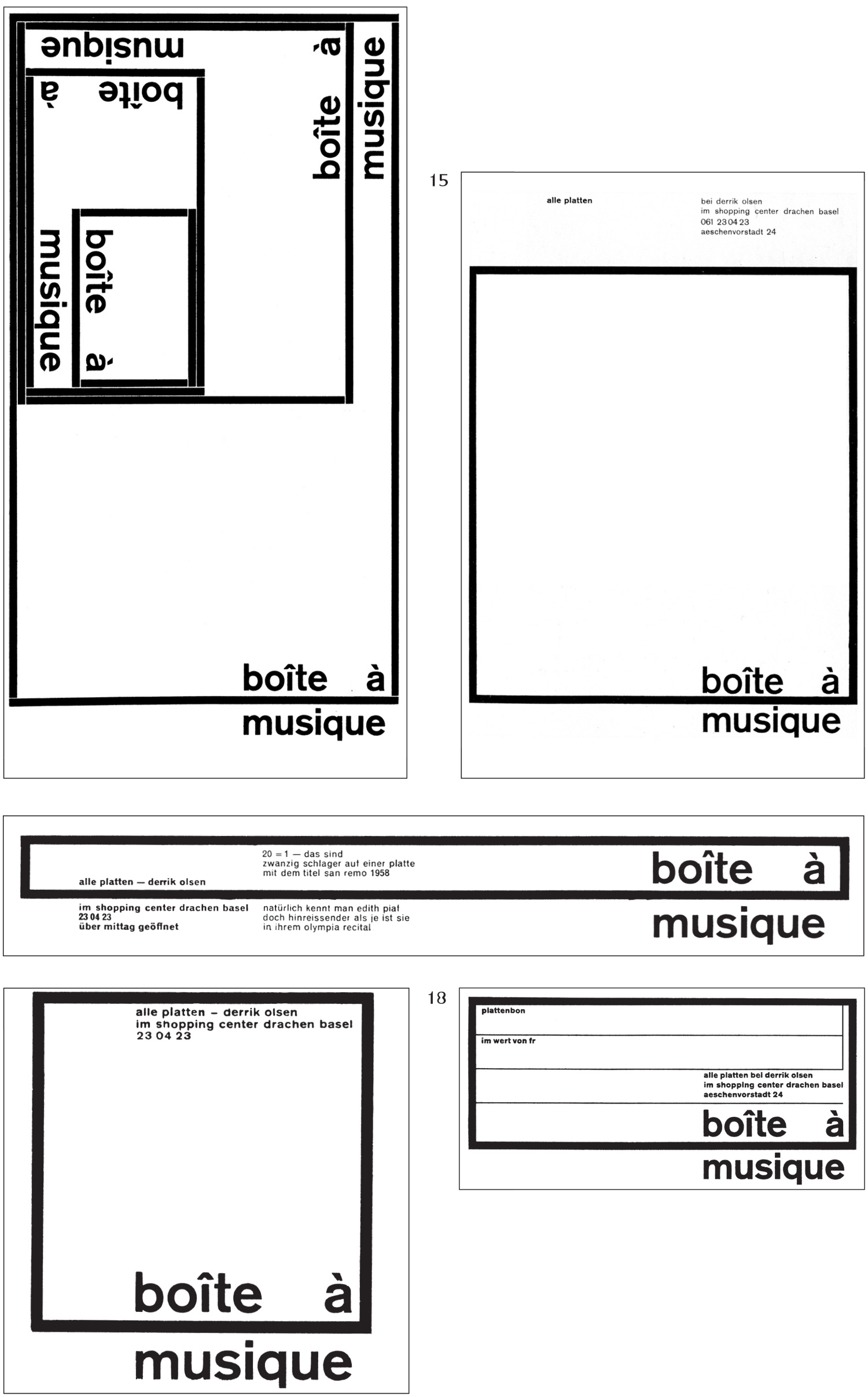

古典和新古典主義的排版設計講求的對稱和穩定,被上世紀各路現代主義大師們攻擊為「昂貴」「權威」「不適合大規模機械生產」,一言以蔽之就是封建陳腐的視覺象徵。然而事實是,晚年的奇肖爾德(Jan Tschichold)在企鵝書屋工作後親口承認,活字排版時,段落居中對齊反而在很多時候更快、更省事,因為工人不必再費心費力計算到底在哪個詞中間換行、兩側空白也更容易用鉛空塞緊。可以想見,以左對齊、按體量劃分堆疊為主要設計策略的現代主義同行們對奇肖爾德的「背叛」自然是深惡痛絕,馬克斯·比爾(Max Bill)甚至發文指責他是「企圖復辟納粹」。二戰後以克勞威爾(Wim Crouwel)和維涅利(Massimo Vignelli)等人為代表的企業現代主義(corporate modernism),一面高呼着反對古典權威的口號「平面形式是信息的載體」,另一面則忙不迭地從抽象畫廊里汲取原材,建造冷戰時期的中產階級審美高地,用新的權威和控制接替舊的——這也是七八十年代的年輕設計師反抗企業現代主義的主要依據。別的不說,就拿維涅利最為人稱道的紐約地鐵導視系統作例子,那碩大無比的 Helvetica 和 Akzidenz-Grotesk 字體,那純粹的黑底白字,無疑意圖要與地鐵本身的骯髒、擁擠和極度雜亂形成對抗。以「無菌」對「有菌」的設計策略,是這些站牌得以飽經風霜卻仍在大眾心中魅力不減的原因。

平面設計師和評論家傑佛里·基迪(Jeffrey Keedy)一針見血地指出,若當真貫徹「平面形式是信息的載體」,那隨着信息性質的千差萬別,則必然有平面形式的千差萬別,何以形成整齊劃一的「瑞士國際主義流派」?現代主義平面設計師對形式透明性的追求,如果拋開他們從認知心理學那裡拾來的些許牙慧,便只剩下想要讓觀眾從成品能夠倒推出造型過程的自戀、和相互建立審美陣線的心照不宣。換言之,這是一種要求觀眾注意到「設計師是用了什麼操作來達到這種平面形態」的透明現象。2015 年出版的克勞威爾傳記中,作者就誠實地評論克勞威爾在阿姆斯特丹市立藝術館(Stedelijk Museum)做的海報,有時太過於偏向抽象藝術,以至於開始阻礙信息的正常傳達1。對耗費半生都在為平面設計的所謂功能主義搖旗吶喊的克勞威爾來說,這無疑是天大的諷刺。

從工業設計到流行文化:對生化感的迷戀與反諷

烏爾姆設計學院的育人目標是讓學生成為資本主義民主的精英技術官僚,而今天這種對技術、對權威和控制的追求,則繼續存活於大眾對「無菌」的迷戀中。

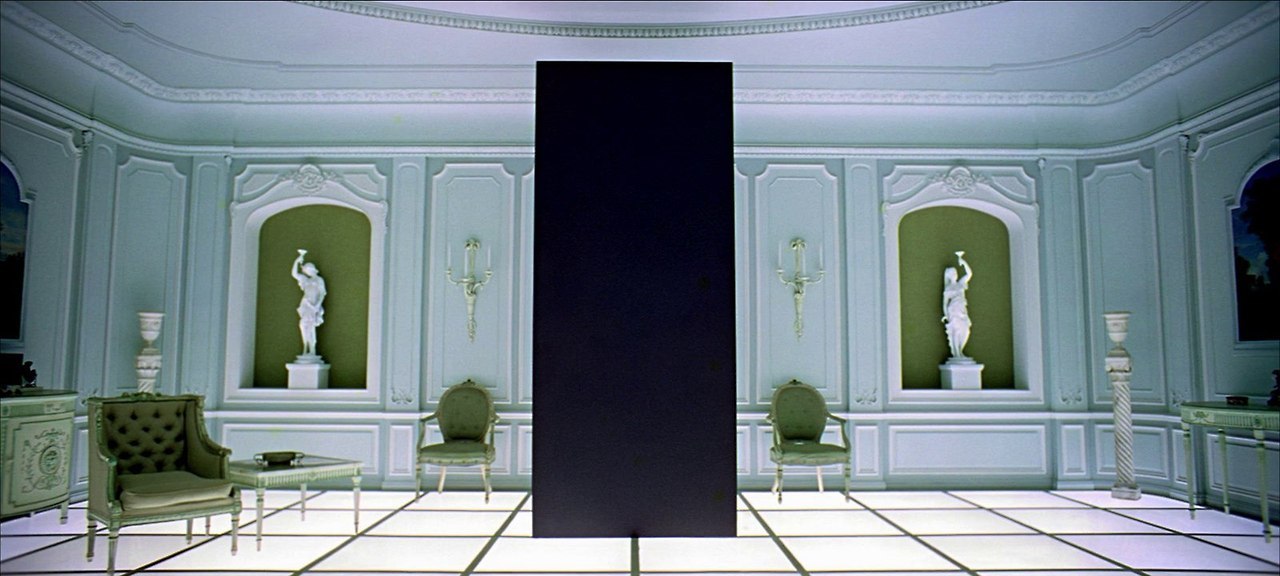

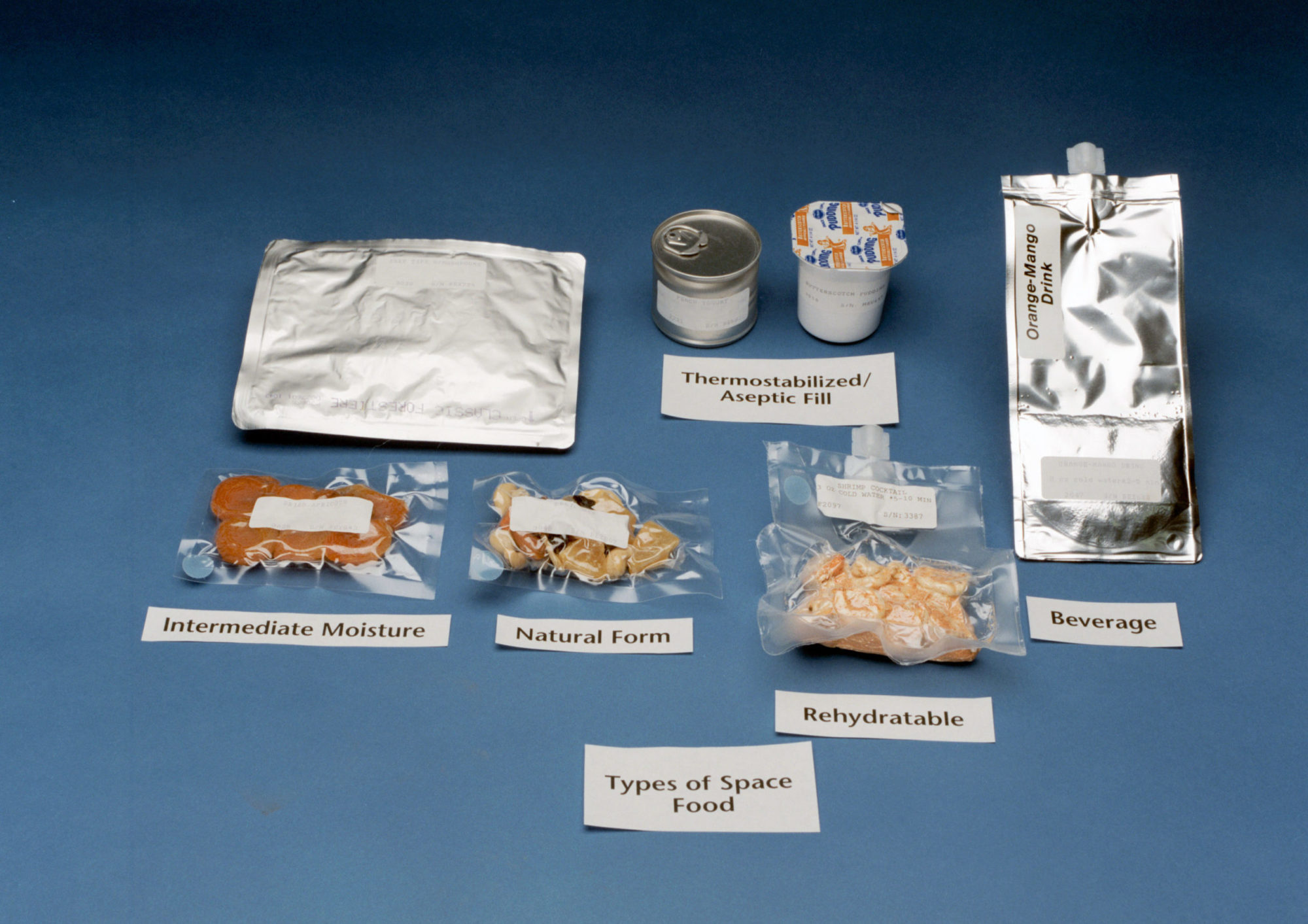

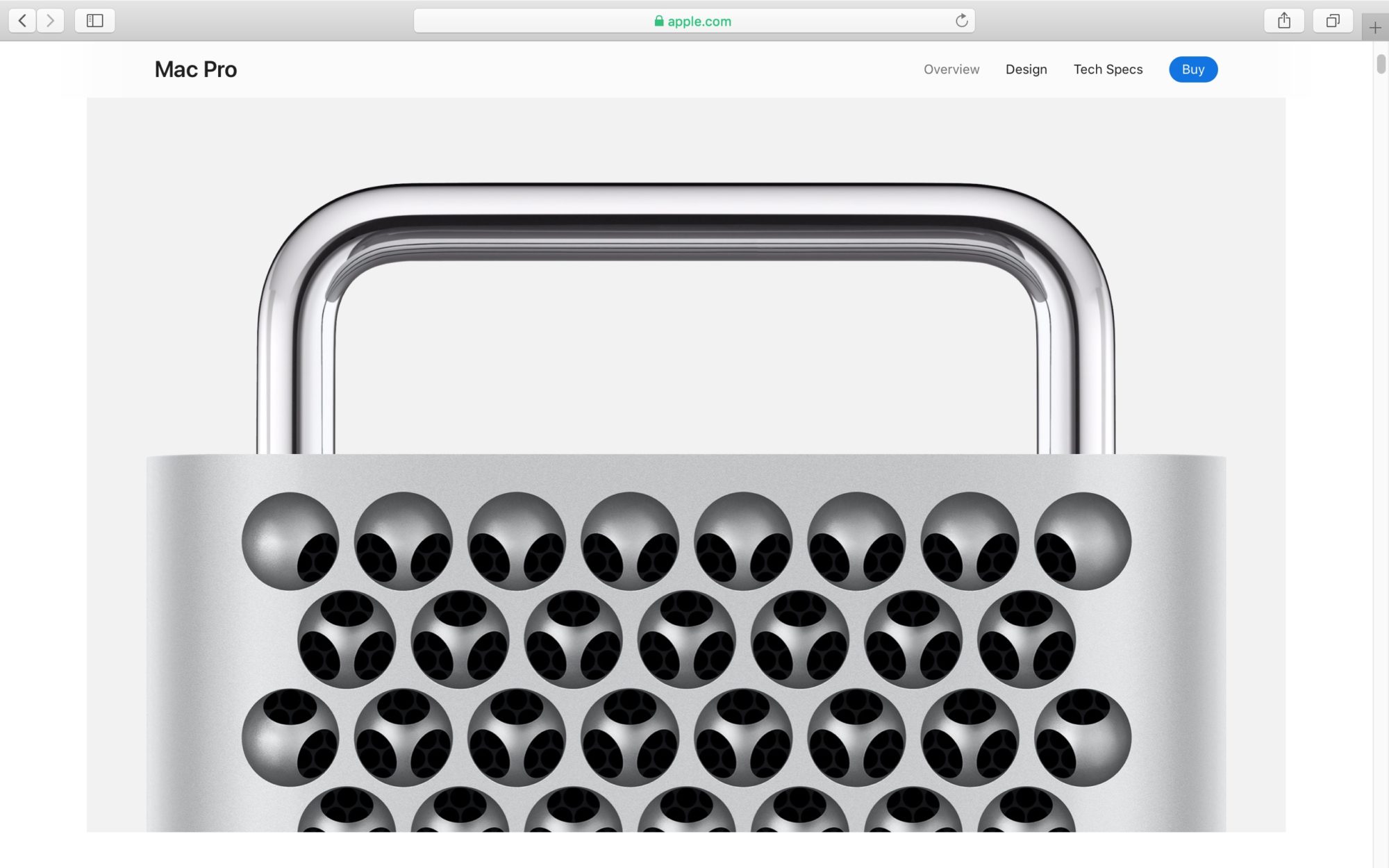

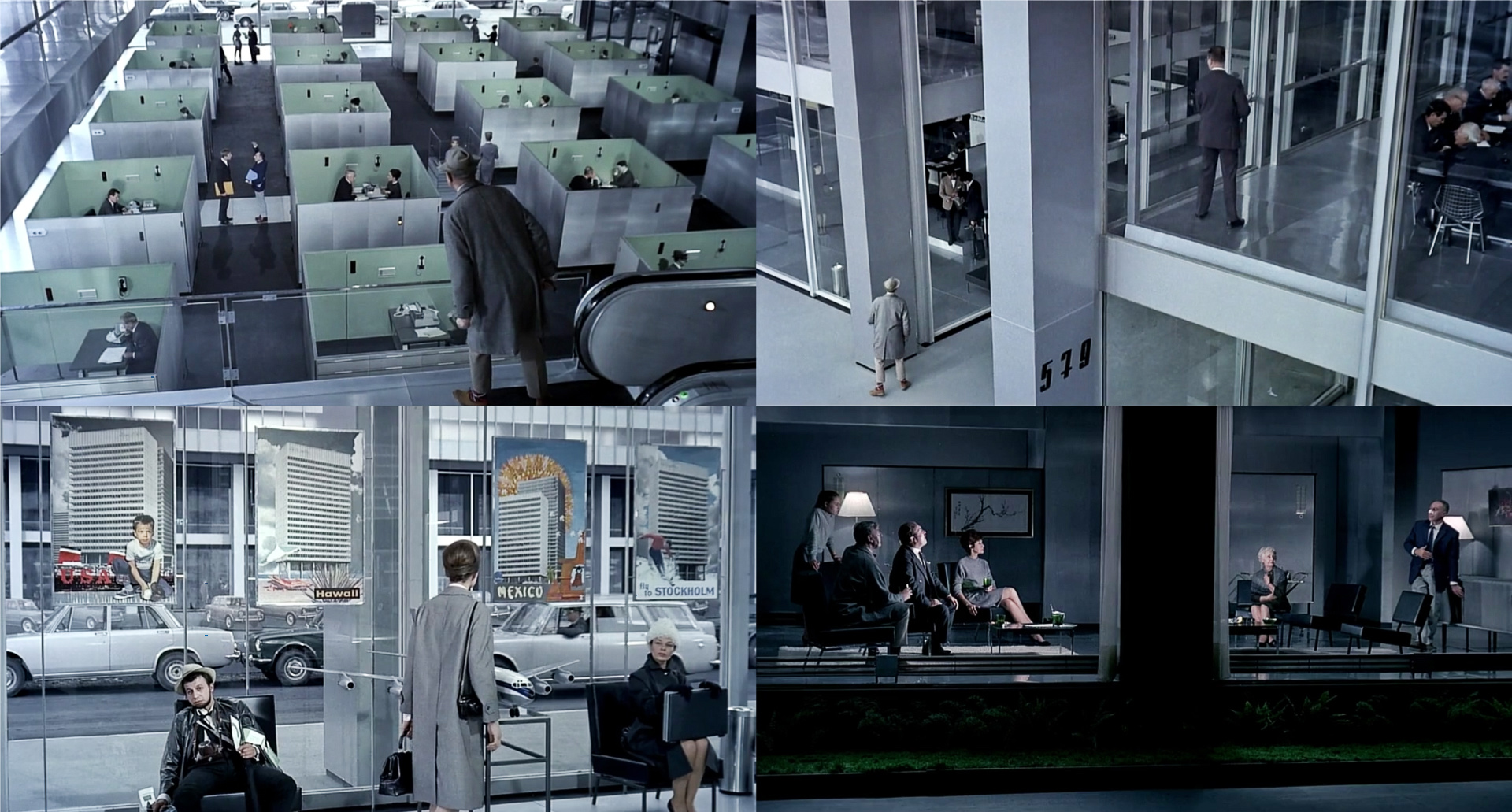

拋開老生常談的、企業總部大樓酷愛的玻璃幕牆不說,流行文化中描摹的未來,幾乎無一例外地是技術設定下的未來,且總以清一色的白或銀色為基調,如《2001:太空漫遊》中戴夫在片尾短暫停留的異次元空間,或是《黑客帝國》中尼奧與建築師面談的電視房。這種渴望在消費文化中當然也能找到蹤影,比如近年來流行的塑封和管裝產品包裝就來源於為了抗菌消毒帶上太空用的宇航員食品袋。而日常生活對軍事技術愈演愈烈的摹擬,則從悍馬汽車到所謂戰術性街裝(tactical streetwear)都能清晰看到。甚至連蘋果公司的廣告也未能倖免—— iPhone X 所使用的外殼材料是「手術級不鏽鋼」;新發布的 Mac Pro 廣告宣傳圖上那冰冷的不鏽鋼提手上的倒影,也無時無刻不向觀眾灌輸着這些電子產品彷彿免疫於任何油漬和指紋印的超現實。相比之下,採用更容易藏污納垢的塑料和紡織材料的三星和 Pixel 手機,或者是方形黑色塑料的 ThinkPad 系列筆記本電腦,則無疑不如「自帶抗菌」的不鏽鋼或者容不下半粒污垢的陽極氧化鋁那樣顯得昂貴和誘人。

有趣的是,如果電影中的生化感和秩序感時常代表着邪惡、權威與控制的話,作為對立面的模糊、污漬、混亂則被擺在了具有叛逆精神的正派位置上。這跟七八十年代的平面設計師們反抗上一代人的企業現代主義,其精神內核其實並無二致。

從透明到曖昧不清:不可靠的現代性

如果說密斯那樣的透明和清晰暗示了二十世紀的權威、秩序和穩定,那麼二十一世紀的透明建築則在開始受到質疑和挑戰時重新調整自己。正如鮑曼(Zygmunt Bauman)所指出的,當今社會的現代性是一種流動的現代性:原有長久固定的社會秩序變成了碎片化和轉瞬即逝的關係,有着不可靠、不確定的特點,甚至讓人感覺到不安全感。當代的透明建築在擁抱這種新型的流動性時採用了大體清晰、細部模糊多變的策略,比如石上純也的神奈川大學 KAIT 工房。伊東豐雄也提出過「預計一幢建築 20 年後就會被拆除」的激進觀點,對這種轉瞬即逝感了解深切。

更直接繼承密斯衣缽的則是妹島和世和西澤立衛(SANAA),他們的作品中不僅極力消解柱和牆的體積感,還進一步模糊空間和視覺上的明確秩序。他們採用一種遠看通透、近看曖昧的設計策略,在追求透明建築的光影戲劇效果的同時,放鬆對秩序的控制和對「百年屹立」式恆常的渴望,希望以此適應人在其中多樣化的活動,以及現代性本身的流動。

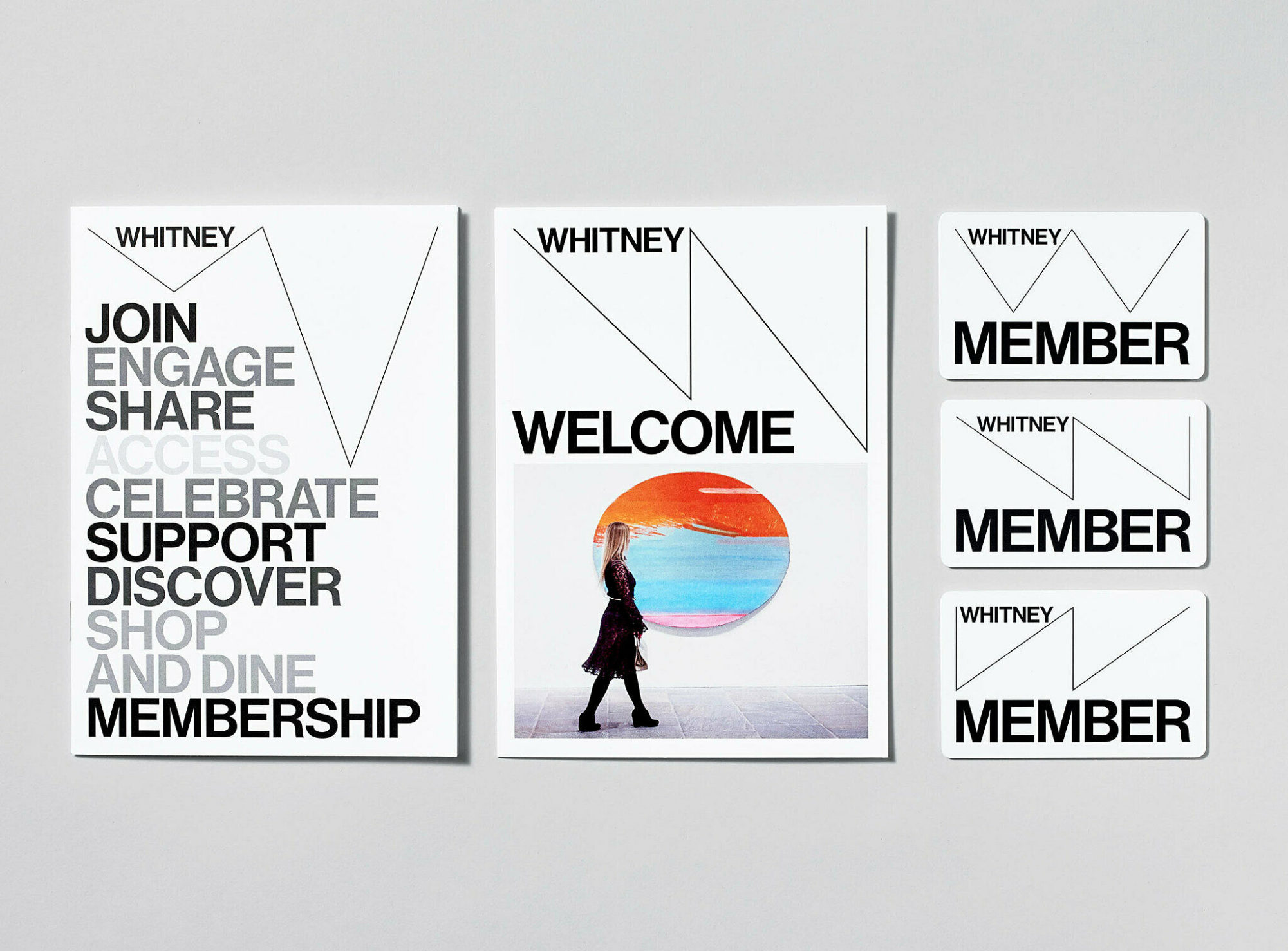

平面設計比建築的落地周期和現實限制小得多,它的符號性質又幾乎是所有類別的設計中最強的,或許平面設計師們早就預料到了 SANAA 這樣的放鬆策略和曖昧走向。如果說格斯特納(Karl Gerstner)在上世紀做的觀念性平面設計仍然過分拘泥於構圖和比例,那麼 Experimental Jetset 在 2013 年為紐約惠特尼藝術館(Whitney Art Museum)設計的視覺識別系統則是一個更典型的例子:它沒有一般意義上的 logo 或者文字標識,而是伸縮變形大寫字母 W 來充滿構圖安排的縱橫空間,有時為了貫徹這一概念甚至放棄整體觀感的平衡。這種「簡單到弱智」的操作,透明性不必多說;雖承接戰後抽象表現主義繪畫的遺產,但比起前人的細部精美、網格對齊和法度森嚴的比例控制,它仍然放鬆了許多;而「只需要畫一個大寫 W」的核心觀念,也能很好對付藝術館實際使用中多變場景的不確定性。

惠特尼的視覺識別誠然是以不變應萬變,但若講到模糊和曖昧,則非英國泰特現代美術館(Tate Modern)莫屬。該方案由 Wolff Olins 早在 2000 年設計,logo 本身就由一堆大小漸變的圓點組成,只有遠看才能模糊分辨出 TATE 四個大寫英文字母。圓點的大小漸變作為一個系統級概念是極其靈活的,能對付小到宣傳冊、大到紀念禮品店牆面上的裝飾,做到了「確定中的不確定」。在美術館外立面的玻璃幕牆上貼着的白色 logo,遠看更像是隔了一層半透明的紗紙一般,模糊的輪廓有着令人暈眩着迷的視覺戲劇性。

當代平面設計師們不再需要強調「功用」來解釋他們職業的存在合理性,因此形式——這個前人只敢遠觀不敢近褻的概念——重新又走上了前台。以流動對確定,以模糊對清晰,形式的通透和可看穿性反而不是那麼重要了。我們甚至可以大膽預言,在玻璃方盒子和 Helvetica 已經成為資產階級美學代言的今天,若即若離的雲霧感和對技術和控制的弱化處理可能會成為新一代大眾審美的潮流方向。

結語

誠然,「通透」和「抗菌」作為純粹的物理特性來說在很多地方能夠派上用場,調配試劑的化學家需要看到試管內部的溶液狀況,醫生也希望手術刀是抗腐蝕、抗生鏽的。但我們需要知道的是,技術作為人類活動的結晶產物,從來就沒有「純粹」一說。正如哈貝馬斯在《作為意識形態的科學與技術》中闡述的,生物科學和醫療技術的內在邏輯在晚期資本主義下,受着政治活動「解決問題」的技術導向,與意識形態合謀,變成了要求全社會每個人都要遵循的邏輯。它與一般意識形態的日常體現(比如傳媒)並無本質上的不同,但它同時更可以是一種感官上的審美體驗,其魅惑力量從而更為強大。

如果說五六十年代的清晰是開題、七八十年代的混亂是反題的話,那麼新千年的似是而非、模糊和曖昧則更像是合題。它仍然保留了一開始對潔凈和無菌的追求2,但稍稍軟化了醫療和生化帶來的冰冷無情的秩序,也沒有上世紀現代主義建築總想復辟的古典紀念性。審美的即是政治的。詹明信在介紹布萊希特的時候說「無論何處,要是你一開始碰到的是政治,那麼在結尾你所面對的一定是審美;而如果你一開始看到的是審美,那麼你後面遇到的一定是政治」,可能是最精闢的註解。

註:

- 原文:“Their translation of art into graphic design made Crouwel's posters and catalogues idiosyncratic and also occasionally impenetrable.” Wim Crouwel: Modernist p.224. ↩︎

- 然而白牆白柱子和外立面的銀色鋁板常年保持鋥亮也並非易事,SANAA 的建築若稍不加維護,其破舊殘爛的速度甚至比玻璃方盒子們還要快。 ↩︎

拓展閱讀:

- Beatrice Warde, The Crystal Goblet, or Why Printing Should be Invisible, 1930

- 阿道夫·盧斯《裝飾與罪惡》, 1913

- 《數字時代的內外一致性》,Hi-ID 博客,2017

- Beatriz Colomina, X-Ray Architecture, Lars Müller Publishers, 2019

- Alexandra Midal, Design by Accident: For a New History of Design, Sternberg Press, 2019

- 彼得·艾森曼《現代建築的形式基礎》,2018

- 米歇爾·福柯《性史》,1978

- Nora Wendl, “Sex and Real Estate, Reconsidered: What was the True Story Behind Mies van der Rohe’s Farnsworth House?”, ArchDaily, 2015

- Christopher Burke and Robin Kinross (ed.), “The dispute between Max Bill and Jan Tschichold of 1946, with a later contribution by Paul Renner”, Typography Papers 4, pp.57–90

- Frederike Huygen, Wim Crouwel: Modernist, Lecturis, 2015

- Jonathan Olivares (ed.), Richard Sapper, Phaidon, 2015

- 尤爾根·哈貝馬斯《作為意識形態的科學與技術》,1968