「透明性」的概念,平面和工业设计师们都并不陌生。这个说法在平面设计里或可追溯至上世纪早期由沃德(Beatrice Warde)撰写的《论水晶高脚杯,或印刷应当隐形》(The Crystal Goblet, or Printing Should be Invisible)一文,又或者是世纪中期各路现代主义大师们反复念叨的、作为信息载体的排版设计的所谓「中立性」(neutrality)。在工业设计上,这个概念则更加烂大街:自卢斯(Adolf Loos)发表《装饰与罪恶》后,对透明性的追崇似乎愈演愈烈,终于演化成以乌尔姆设计学院(HfG Ulm)为中心的「形式追随功能」。借 Hi-ID 博客一语,透明性是通过构建逻辑和使用者心目中的内外一致性(integrity)来达成的,即不仅要达到「看得透」的物理透明性,还要做到「构造符合简单逻辑、能被方便抽象理解」的现象透明性。

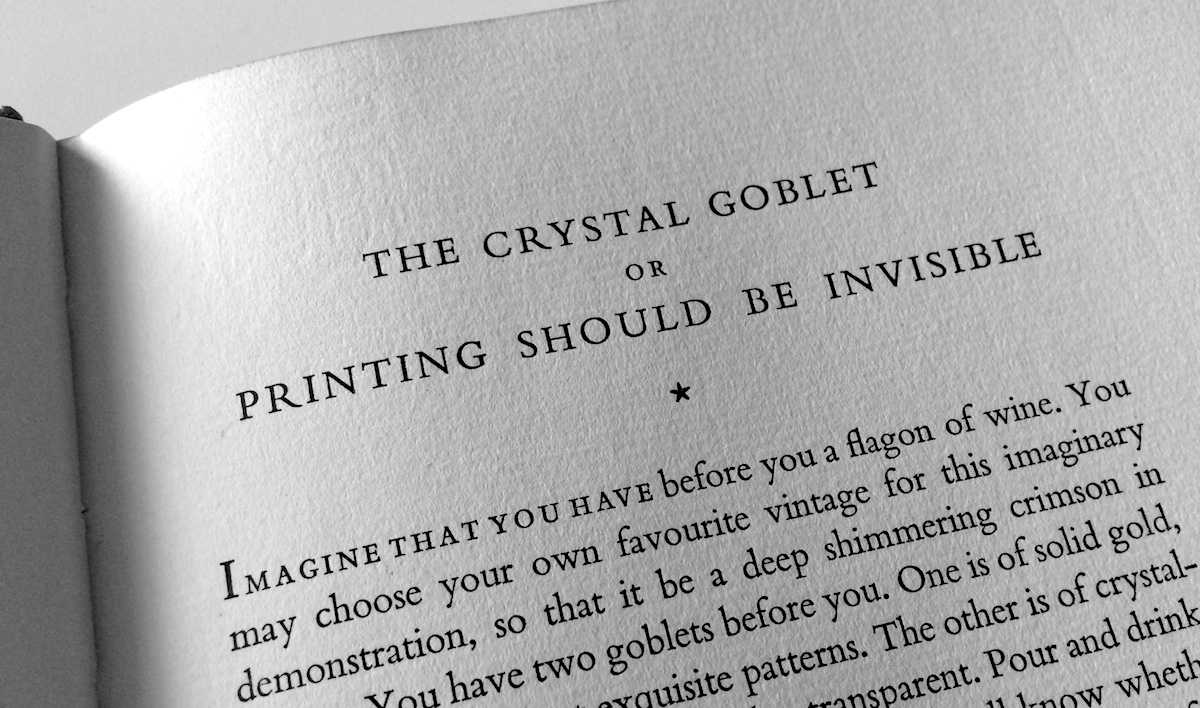

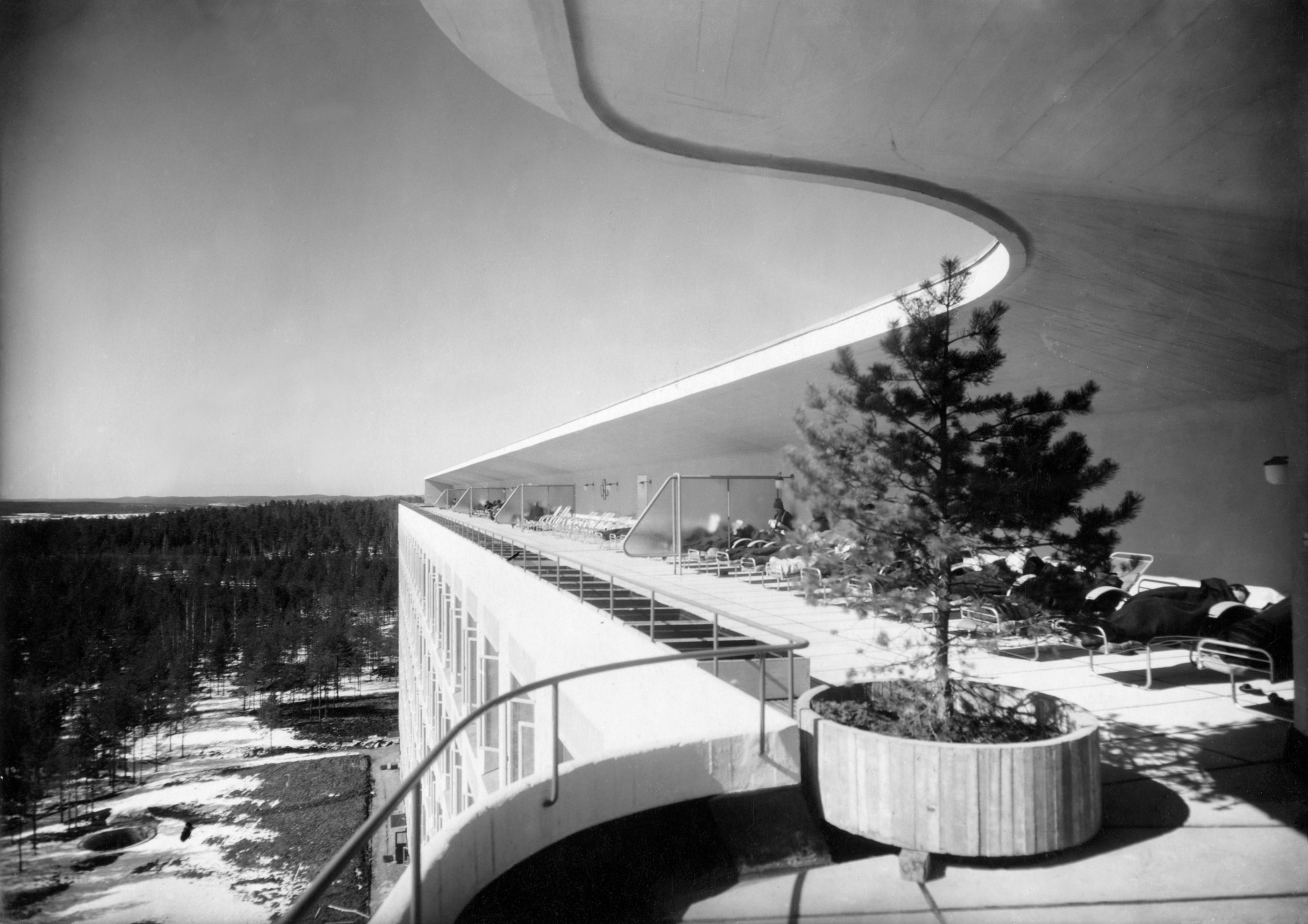

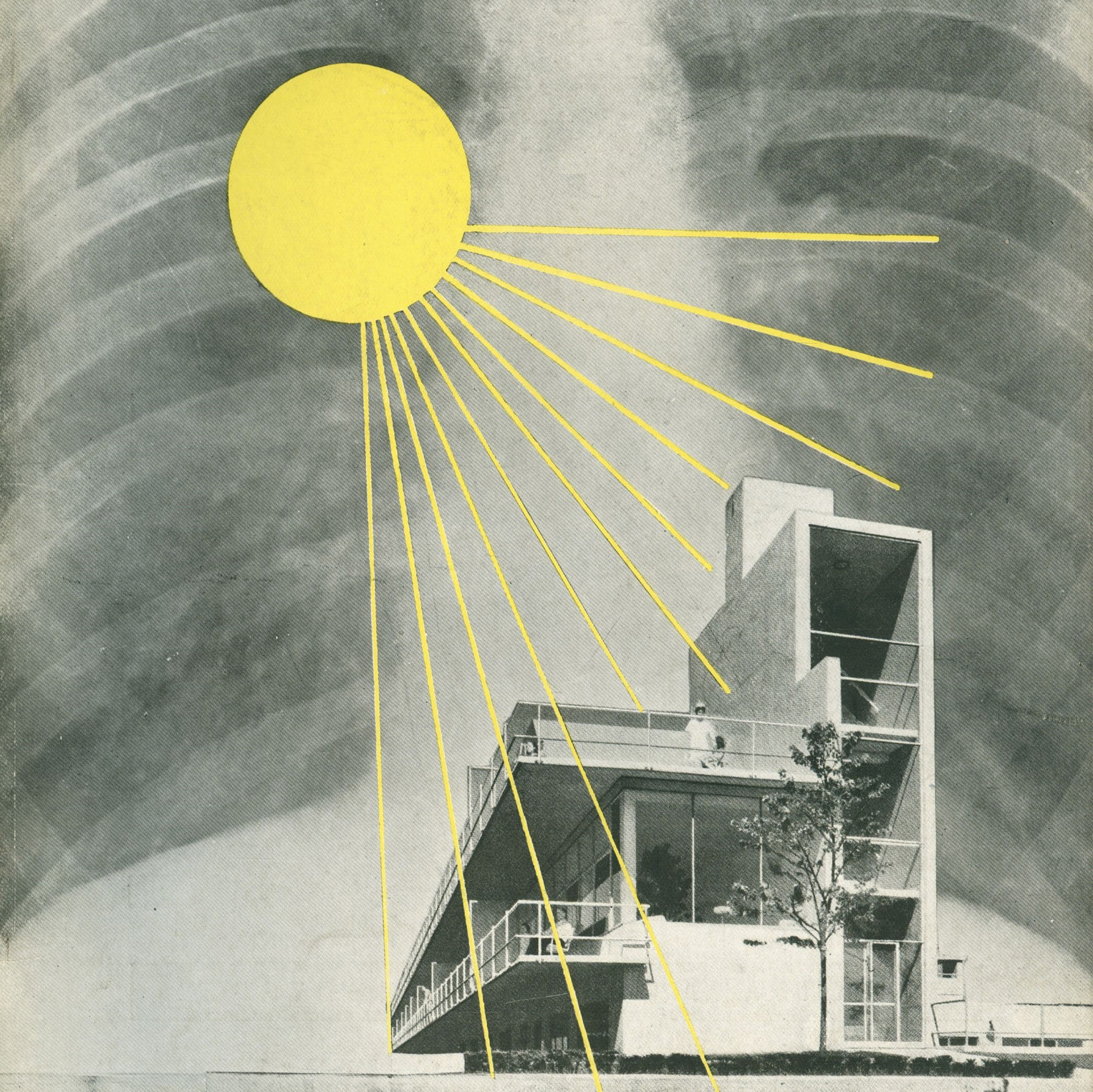

但若要深究设计师对透明性如痴如醉的来源,恐怕还得回到建筑。克罗米娜(Beatriz Colomina)在《X 射线建筑》(X-Ray Architecture)一书中提到,玻璃为上世纪早期建筑带来的透明性,是一种全新的感官体验:密斯·凡·德罗(Ludwig Mies van der Rohe)在 1921 年做的弗雷德里希街大楼(Friedrichstrasse Skyscraper)方案中,对「钢架结构为骨、玻璃为皮」的渴望就流露得无比清晰。同时,对透明性本身的迷恋可能还来自于一个意外的因素:当时肆虐欧洲的肺结核,以及同一时期出现的 X 射线成像技术。任何遮挡和障碍都会在 X 光机的镜头面前消失,仅将留下射线不可穿透的内脏器官。而密斯的 1921 年草图,则像极了一张给某种「高楼原型」拍的 X 光片。玻璃在与具有穿透力的视线联姻之后,成为了某种「建筑 X 光」,从此与医疗和救命结下深远的关系。

从疗养院到纽约地铁:通透感的引诱与权威

联想十九世纪末和二十世纪初欧洲普通民众的生活状态,就能理解「看得透」这一物理性质的诱惑。当时的城市规划理念尚未成熟,恰好碰上了资本主义的高速发展。一幢幢工厂平地起,贫苦劳动人民在潮湿、肮脏、严重污染的生活区密集地共居,正是传染病滋生和传播的温床。如果可以说威廉·莫里斯(William Morris)式的回归中世纪田园是一种矫枉过正的应激,那么对白墙白顶玻璃房的推崇则无疑显得更为进步。毕竟这些装潢特征最初就发源于医院和疗养院,目的就是通过白色涂装和透明材料让污垢和病菌无所遁形。柯布西耶战前的著名教条「建筑是生活的机器」在当今可能会令人联想到对工具理性的盲目崇拜,但那时或许潜藏着另一种考量:在设计中考虑了采光角度和通风流畅性的建筑,是维持生命的「保健仪」,住户应该感激和乖乖听从它的指示。

十八世纪或更早的古典建筑大多以墙体承重,通过厚实恢宏的体量来营造纪念性和象征意义上的等级秩序;现代主义设计运动下的建筑则似乎扯着「反权威」的大旗。它的柱子楼板结构解放了厚重的墙体、让外立面轻盈到甚至可以漂浮。然而我们如果借用福柯「生命政治」的视角便可发现,外立面的通透虽然站在了森严肃穆的反面,却因为医疗技术对人类身体和生命愈发严密的掌控,反过来代表权威和控制本身;更坏的是,这种感官现象上的通透性让权威和控制变得更加扑朔迷离、无可捉摸。

密斯给范斯沃斯医生设计的私宅虽然名垂青史,但它四面玻璃的「全通透」设计同时也让她丧失了任何隐私(至于玻璃差劲的热学特性让房子冬冷夏热和室内空调的大规模兴起,又是后话)。范斯沃斯女士后来埋怨,不仅不敢在玻璃房子里安心换衣服,甚至不敢在厨房里明目张胆地放垃圾桶:路过的人如果看到「不雅」的垃圾,心目中玻璃方盒子的整体美感就会轰然崩塌。换言之,范斯沃斯住宅不仅参与了用户的生活,甚至还进一步潜移默化地控制塑造着用户的行为:透明感也是靠有觉悟的用户配合才能营造的。

同样的概念流转也发生在平面设计领域。

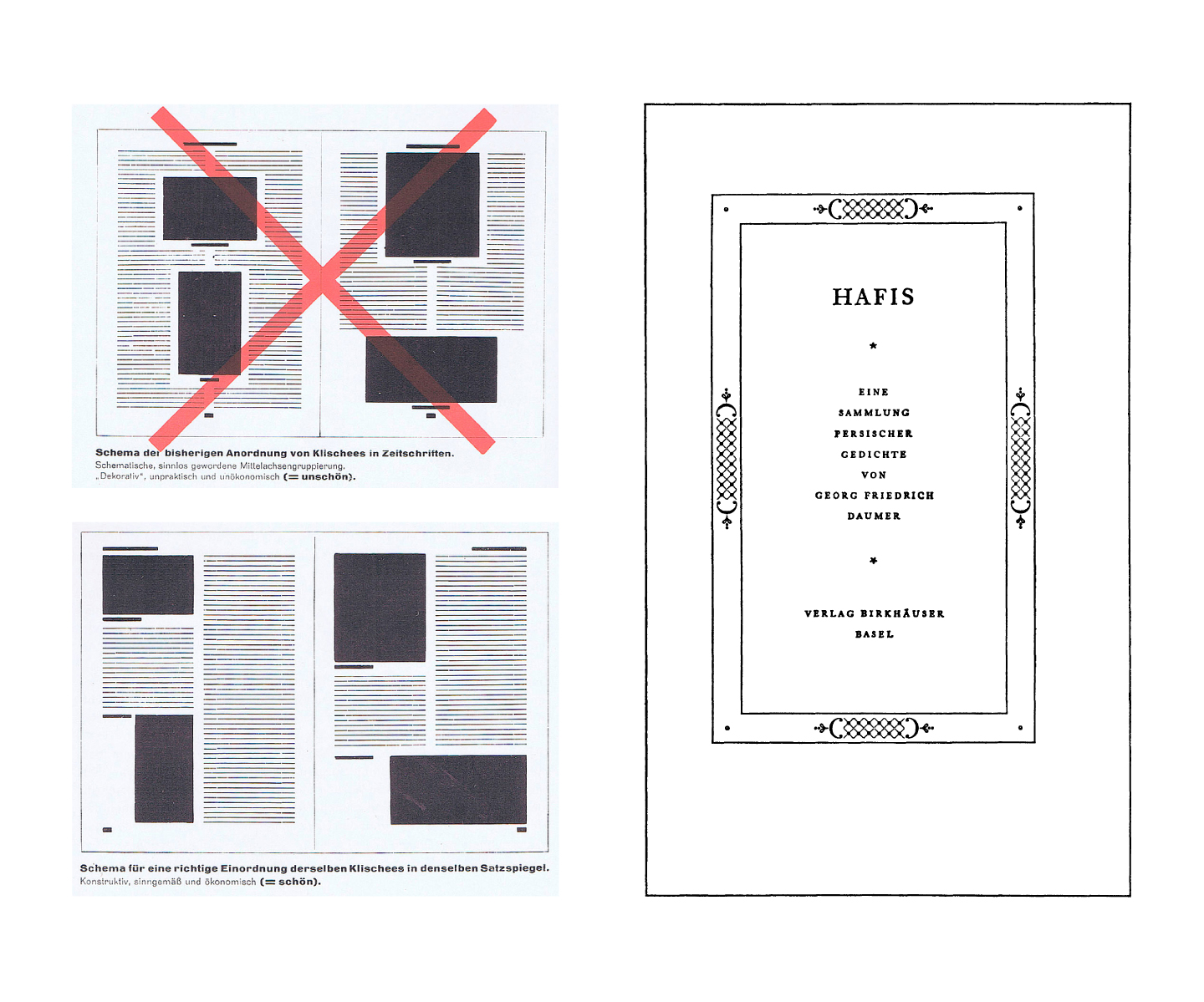

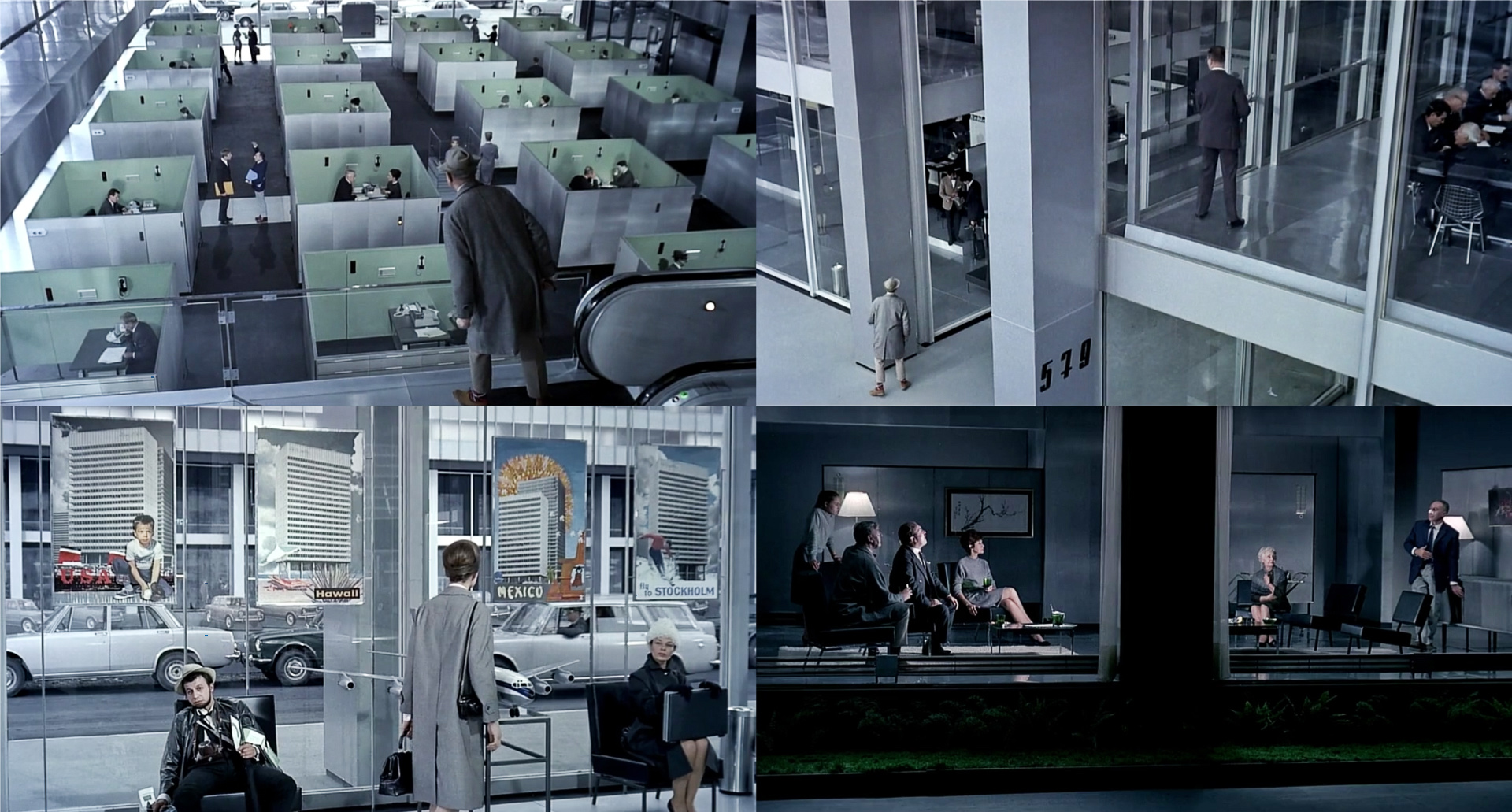

古典和新古典主义的排版设计讲求的对称和稳定,被上世纪各路现代主义大师们攻击为「昂贵」「权威」「不适合大规模机械生产」,一言以蔽之就是封建陈腐的视觉象征。然而事实是,晚年的奇肖尔德(Jan Tschichold)在企鹅书屋工作后亲口承认,活字排版时,段落居中对齐反而在很多时候更快、更省事,因为工人不必再费心费力计算到底在哪个词中间换行、两侧空白也更容易用铅空塞紧。可以想见,以左对齐、按体量划分堆叠为主要设计策略的现代主义同行们对奇肖尔德的「背叛」自然是深恶痛绝,马克斯·比尔(Max Bill)甚至发文指责他是「企图复辟纳粹」。二战后以克劳威尔(Wim Crouwel)和维涅利(Massimo Vignelli)等人为代表的企业现代主义(corporate modernism),一面高呼着反对古典权威的口号「平面形式是信息的载体」,另一面则忙不迭地从抽象画廊里汲取原材,建造冷战时期的中产阶级审美高地,用新的权威和控制接替旧的——这也是七八十年代的年轻设计师反抗企业现代主义的主要依据。别的不说,就拿维涅利最为人称道的纽约地铁导视系统作例子,那硕大无比的 Helvetica 和 Akzidenz-Grotesk 字体,那纯粹的黑底白字,无疑意图要与地铁本身的肮脏、拥挤和极度杂乱形成对抗。以「无菌」对「有菌」的设计策略,是这些站牌得以饱经风霜却仍在大众心中魅力不减的原因。

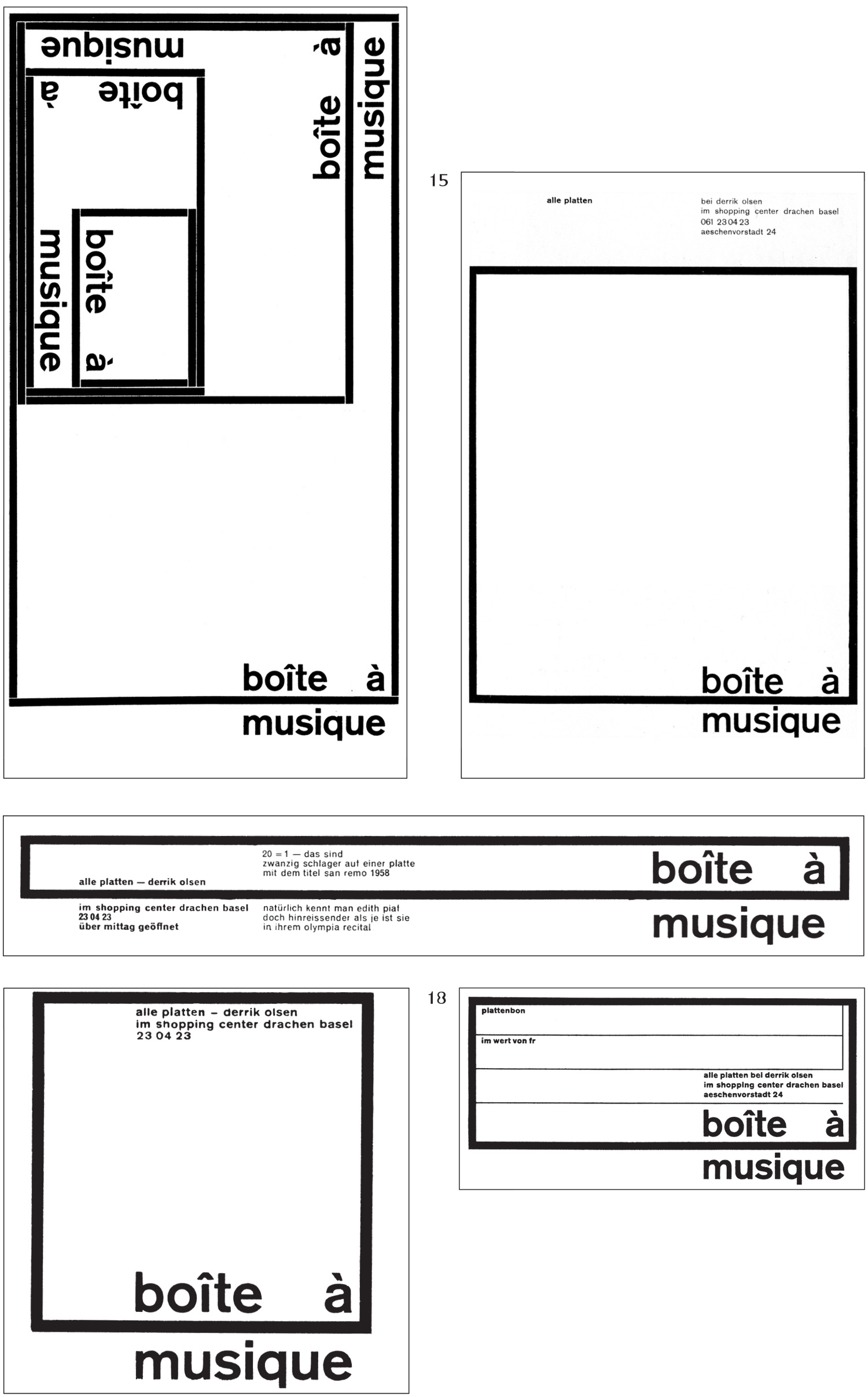

平面设计师和评论家杰佛里·基迪(Jeffrey Keedy)一针见血地指出,若当真贯彻「平面形式是信息的载体」,那随着信息性质的千差万别,则必然有平面形式的千差万别,何以形成整齐划一的「瑞士国际主义流派」?现代主义平面设计师对形式透明性的追求,如果抛开他们从认知心理学那里拾来的些许牙慧,便只剩下想要让观众从成品能够倒推出造型过程的自恋、和相互建立审美阵线的心照不宣。换言之,这是一种要求观众注意到「设计师是用了什么操作来达到这种平面形态」的透明现象。2015 年出版的克劳威尔传记中,作者就诚实地评论克劳威尔在阿姆斯特丹市立艺术馆(Stedelijk Museum)做的海报,有时太过于偏向抽象艺术,以至于开始阻碍信息的正常传达1。对耗费半生都在为平面设计的所谓功能主义摇旗呐喊的克劳威尔来说,这无疑是天大的讽刺。

从工业设计到流行文化:对生化感的迷恋与反讽

乌尔姆设计学院的育人目标是让学生成为资本主义民主的精英技术官僚,而今天这种对技术、对权威和控制的追求,则继续存活于大众对「无菌」的迷恋中。

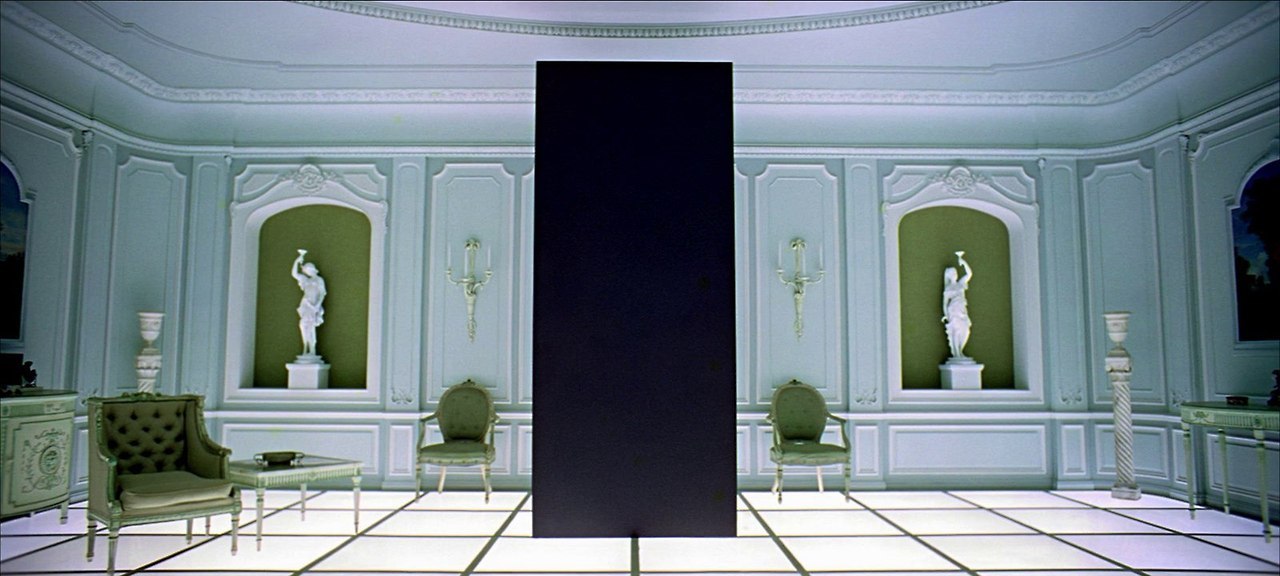

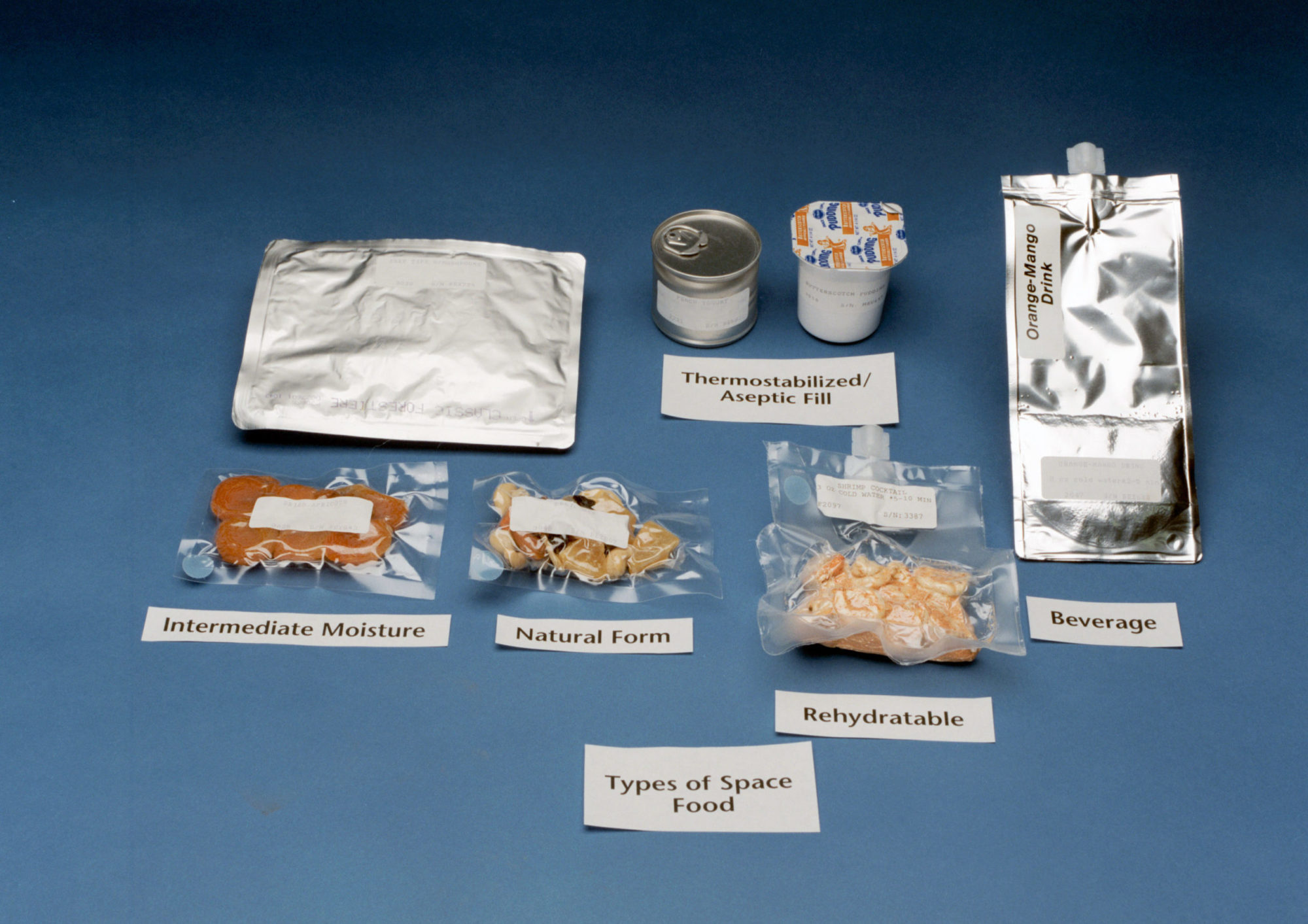

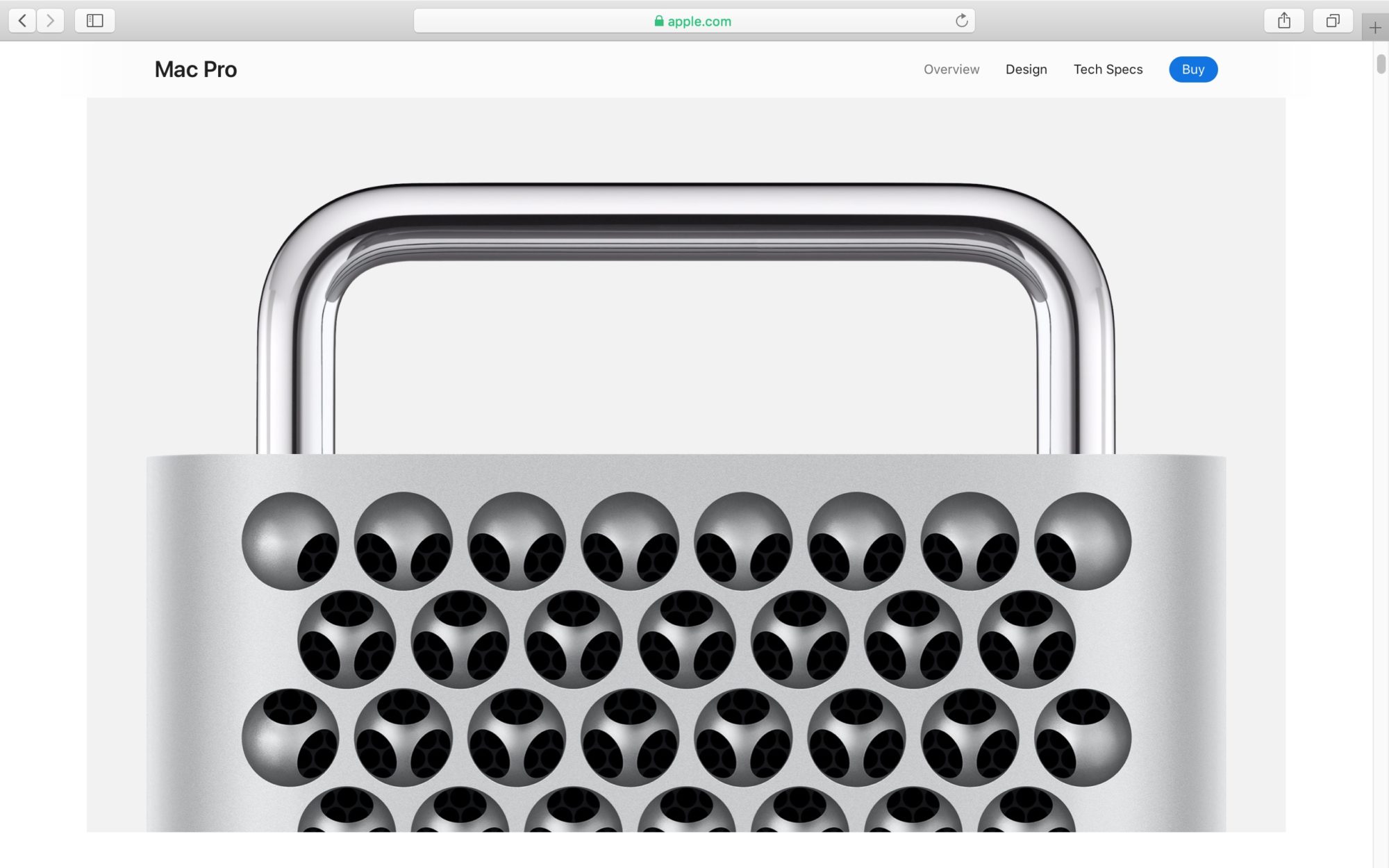

抛开老生常谈的、企业总部大楼酷爱的玻璃幕墙不说,流行文化中描摹的未来,几乎无一例外地是技术设定下的未来,且总以清一色的白或银色为基调,如《2001:太空漫游》中戴夫在片尾短暂停留的异次元空间,或是《黑客帝国》中尼奥与建筑师面谈的电视房。这种渴望在消费文化中当然也能找到踪影,比如近年来流行的塑封和管装产品包装就来源于为了抗菌消毒带上太空用的宇航员食品袋。而日常生活对军事技术愈演愈烈的摹拟,则从悍马汽车到所谓战术性街装(tactical streetwear)都能清晰看到。甚至连苹果公司的广告也未能幸免—— iPhone X 所使用的外壳材料是「手术级不锈钢」;新发布的 Mac Pro 广告宣传图上那冰冷的不锈钢提手上的倒影,也无时无刻不向观众灌输着这些电子产品仿佛免疫于任何油渍和指纹印的超现实。相比之下,采用更容易藏污纳垢的塑料和纺织材料的三星和 Pixel 手机,或者是方形黑色塑料的 ThinkPad 系列笔记本电脑,则无疑不如「自带抗菌」的不锈钢或者容不下半粒污垢的阳极氧化铝那样显得昂贵和诱人。

有趣的是,如果电影中的生化感和秩序感时常代表着邪恶、权威与控制的话,作为对立面的模糊、污渍、混乱则被摆在了具有叛逆精神的正派位置上。这跟七八十年代的平面设计师们反抗上一代人的企业现代主义,其精神内核其实并无二致。

从透明到暧昧不清:不可靠的现代性

如果说密斯那样的透明和清晰暗示了二十世纪的权威、秩序和稳定,那么二十一世纪的透明建筑则在开始受到质疑和挑战时重新调整自己。正如鲍曼(Zygmunt Bauman)所指出的,当今社会的现代性是一种流动的现代性:原有长久固定的社会秩序变成了碎片化和转瞬即逝的关系,有着不可靠、不确定的特点,甚至让人感觉到不安全感。当代的透明建筑在拥抱这种新型的流动性时采用了大体清晰、细部模糊多变的策略,比如石上纯也的神奈川大学 KAIT 工房。伊东丰雄也提出过「预计一幢建筑 20 年后就会被拆除」的激进观点,对这种转瞬即逝感了解深切。

更直接继承密斯衣钵的则是妹岛和世和西泽立卫(SANAA),他们的作品中不仅极力消解柱和墙的体积感,还进一步模糊空间和视觉上的明确秩序。他们采用一种远看通透、近看暧昧的设计策略,在追求透明建筑的光影戏剧效果的同时,放松对秩序的控制和对「百年屹立」式恒常的渴望,希望以此适应人在其中多样化的活动,以及现代性本身的流动。

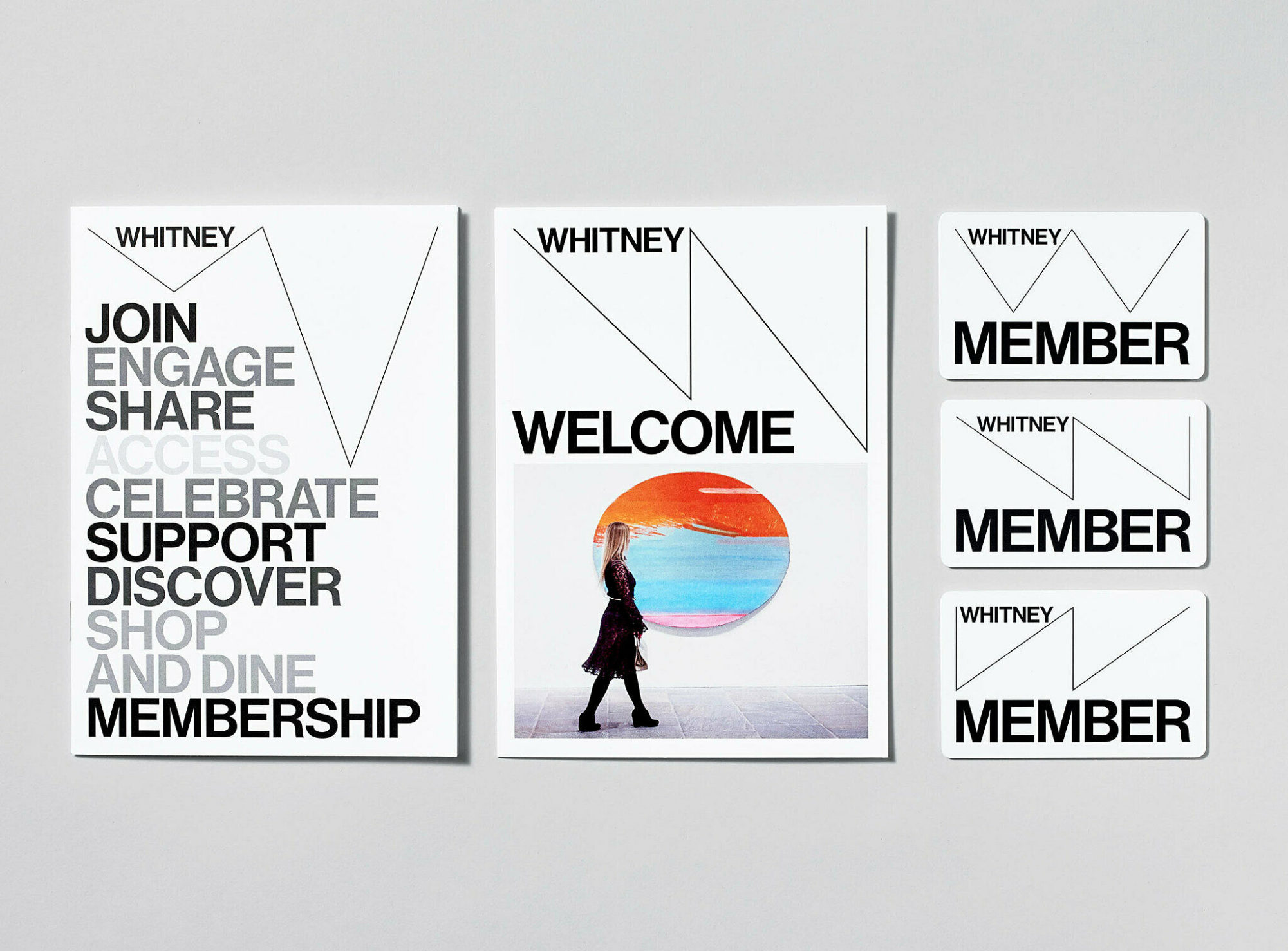

平面设计比建筑的落地周期和现实限制小得多,它的符号性质又几乎是所有类别的设计中最强的,或许平面设计师们早就预料到了 SANAA 这样的放松策略和暧昧走向。如果说格斯特纳(Karl Gerstner)在上世纪做的观念性平面设计仍然过分拘泥于构图和比例,那么 Experimental Jetset 在 2013 年为纽约惠特尼艺术馆(Whitney Art Museum)设计的视觉识别系统则是一个更典型的例子:它没有一般意义上的 logo 或者文字标识,而是伸缩变形大写字母 W 来充满构图安排的纵横空间,有时为了贯彻这一概念甚至放弃整体观感的平衡。这种「简单到弱智」的操作,透明性不必多说;虽承接战后抽象表现主义绘画的遗产,但比起前人的细部精美、网格对齐和法度森严的比例控制,它仍然放松了许多;而「只需要画一个大写 W」的核心观念,也能很好对付艺术馆实际使用中多变场景的不确定性。

惠特尼的视觉识别诚然是以不变应万变,但若讲到模糊和暧昧,则非英国泰特现代美术馆(Tate Modern)莫属。该方案由 Wolff Olins 早在 2000 年设计,logo 本身就由一堆大小渐变的圆点组成,只有远看才能模糊分辨出 TATE 四个大写英文字母。圆点的大小渐变作为一个系统级概念是极其灵活的,能对付小到宣传册、大到纪念礼品店墙面上的装饰,做到了「确定中的不确定」。在美术馆外立面的玻璃幕墙上贴着的白色 logo,远看更像是隔了一层半透明的纱纸一般,模糊的轮廓有着令人晕眩着迷的视觉戏剧性。

当代平面设计师们不再需要强调「功用」来解释他们职业的存在合理性,因此形式——这个前人只敢远观不敢近亵的概念——重新又走上了前台。以流动对确定,以模糊对清晰,形式的通透和可看穿性反而不是那么重要了。我们甚至可以大胆预言,在玻璃方盒子和 Helvetica 已经成为资产阶级美学代言的今天,若即若离的云雾感和对技术和控制的弱化处理可能会成为新一代大众审美的潮流方向。

结语

诚然,「通透」和「抗菌」作为纯粹的物理特性来说在很多地方能够派上用场,调配试剂的化学家需要看到试管内部的溶液状况,医生也希望手术刀是抗腐蚀、抗生锈的。但我们需要知道的是,技术作为人类活动的结晶产物,从来就没有「纯粹」一说。正如哈贝马斯在《作为意识形态的科学与技术》中阐述的,生物科学和医疗技术的内在逻辑在晚期资本主义下,受着政治活动「解决问题」的技术导向,与意识形态合谋,变成了要求全社会每个人都要遵循的逻辑。它与一般意识形态的日常体现(比如传媒)并无本质上的不同,但它同时更可以是一种感官上的审美体验,其魅惑力量从而更为强大。

如果说五六十年代的清晰是开题、七八十年代的混乱是反题的话,那么新千年的似是而非、模糊和暧昧则更像是合题。它仍然保留了一开始对洁净和无菌的追求2,但稍稍软化了医疗和生化带来的冰冷无情的秩序,也没有上世纪现代主义建筑总想复辟的古典纪念性。审美的即是政治的。詹明信在介绍布莱希特的时候说「无论何处,要是你一开始碰到的是政治,那么在结尾你所面对的一定是审美;而如果你一开始看到的是审美,那么你后面遇到的一定是政治」,可能是最精辟的注解。

注:

- 原文:“Their translation of art into graphic design made Crouwel's posters and catalogues idiosyncratic and also occasionally impenetrable.” Wim Crouwel: Modernist p.224. ↩︎

- 然而白墙白柱子和外立面的银色铝板常年保持锃亮也并非易事,SANAA 的建筑若稍不加维护,其破旧残烂的速度甚至比玻璃方盒子们还要快。 ↩︎

拓展阅读:

- Beatrice Warde, The Crystal Goblet, or Why Printing Should be Invisible, 1930

- 阿道夫·卢斯《装饰与罪恶》, 1913

- 《数字时代的内外一致性》,Hi-ID 博客,2017

- Beatriz Colomina, X-Ray Architecture, Lars Müller Publishers, 2019

- Alexandra Midal, Design by Accident: For a New History of Design, Sternberg Press, 2019

- 彼得·艾森曼《现代建筑的形式基础》,2018

- 米歇尔·福柯《性史》,1978

- Nora Wendl, “Sex and Real Estate, Reconsidered: What was the True Story Behind Mies van der Rohe’s Farnsworth House?”, ArchDaily, 2015

- Christopher Burke and Robin Kinross (ed.), “The dispute between Max Bill and Jan Tschichold of 1946, with a later contribution by Paul Renner”, Typography Papers 4, pp.57–90

- Frederike Huygen, Wim Crouwel: Modernist, Lecturis, 2015

- Jonathan Olivares (ed.), Richard Sapper, Phaidon, 2015

- 尤尔根·哈贝马斯《作为意识形态的科学与技术》,1968