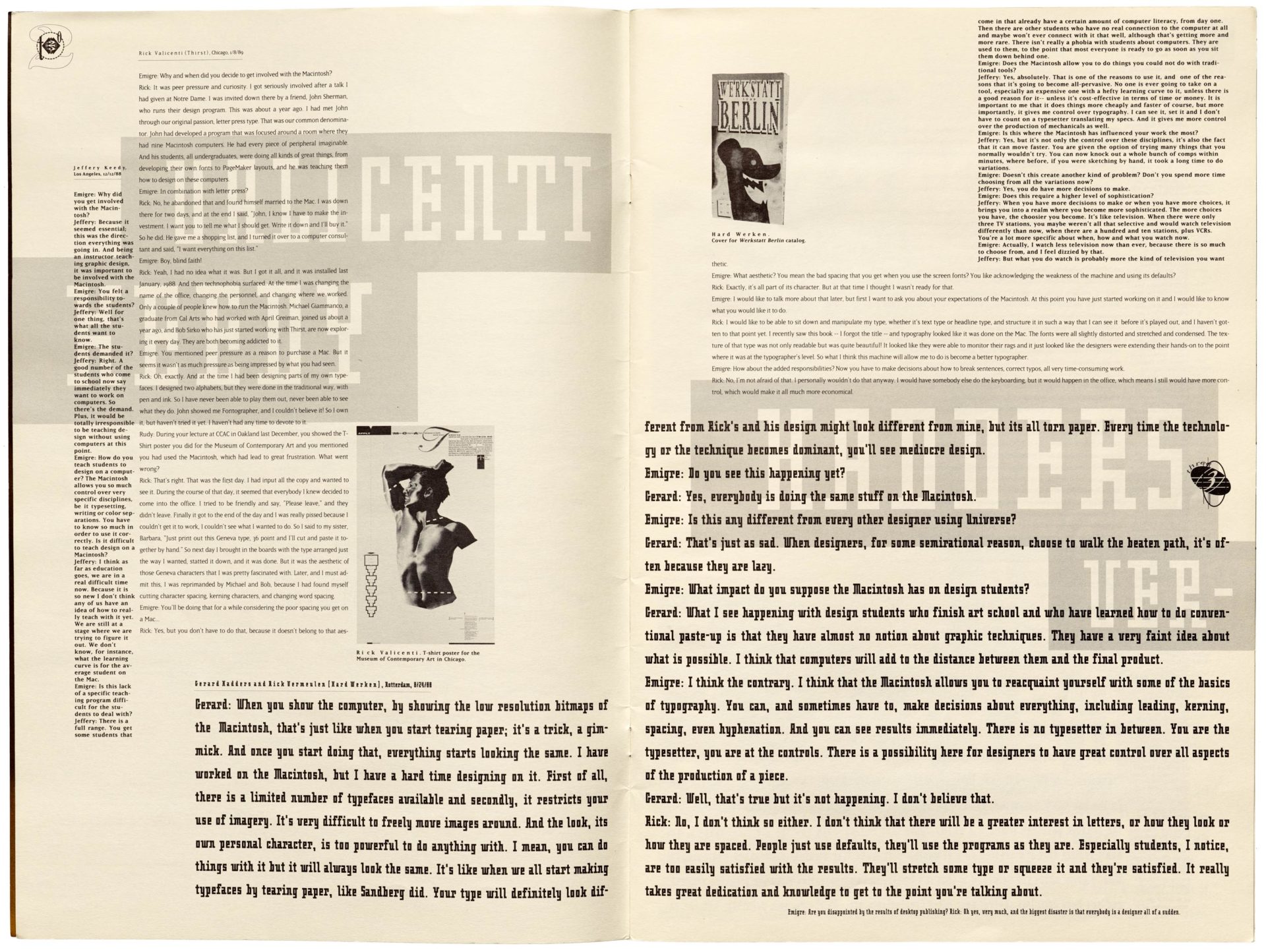

在經濟全球化的影響下,多文字設計很早就在商業領域開始了嘗試。從單純為企業設計多語言的品牌標識,到如今初露鋒芒的本地化字庫定製,這通常是較大的設計公司、字體公司承接的業務,也盡在有限的範圍內運用。如今隨着小型工作室、獨立設計師的湧現,多文字設計則成為一種共同的專業追求,這意味着更多人將在跨文化的語境下設計,即為非母語的文字做設計。

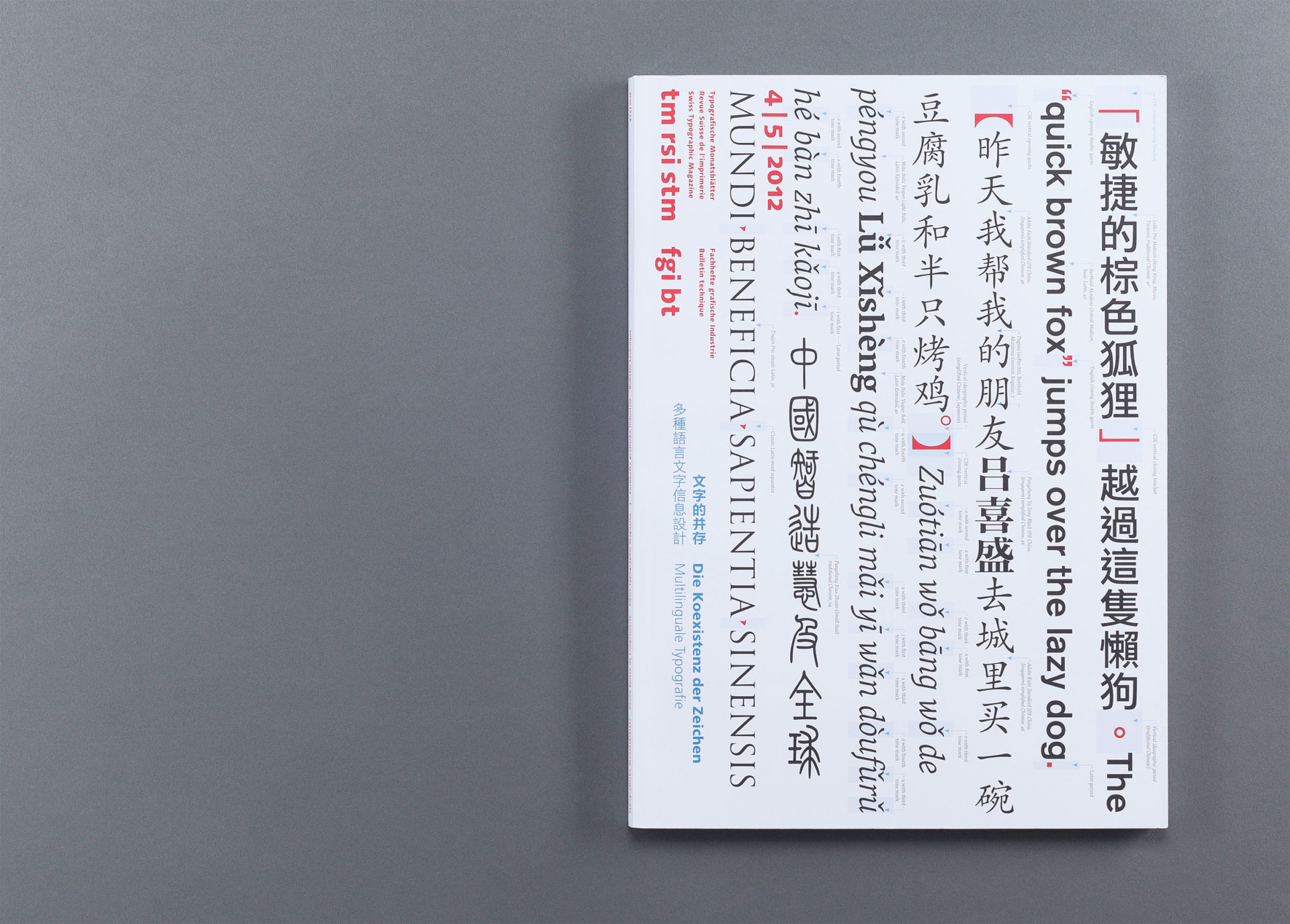

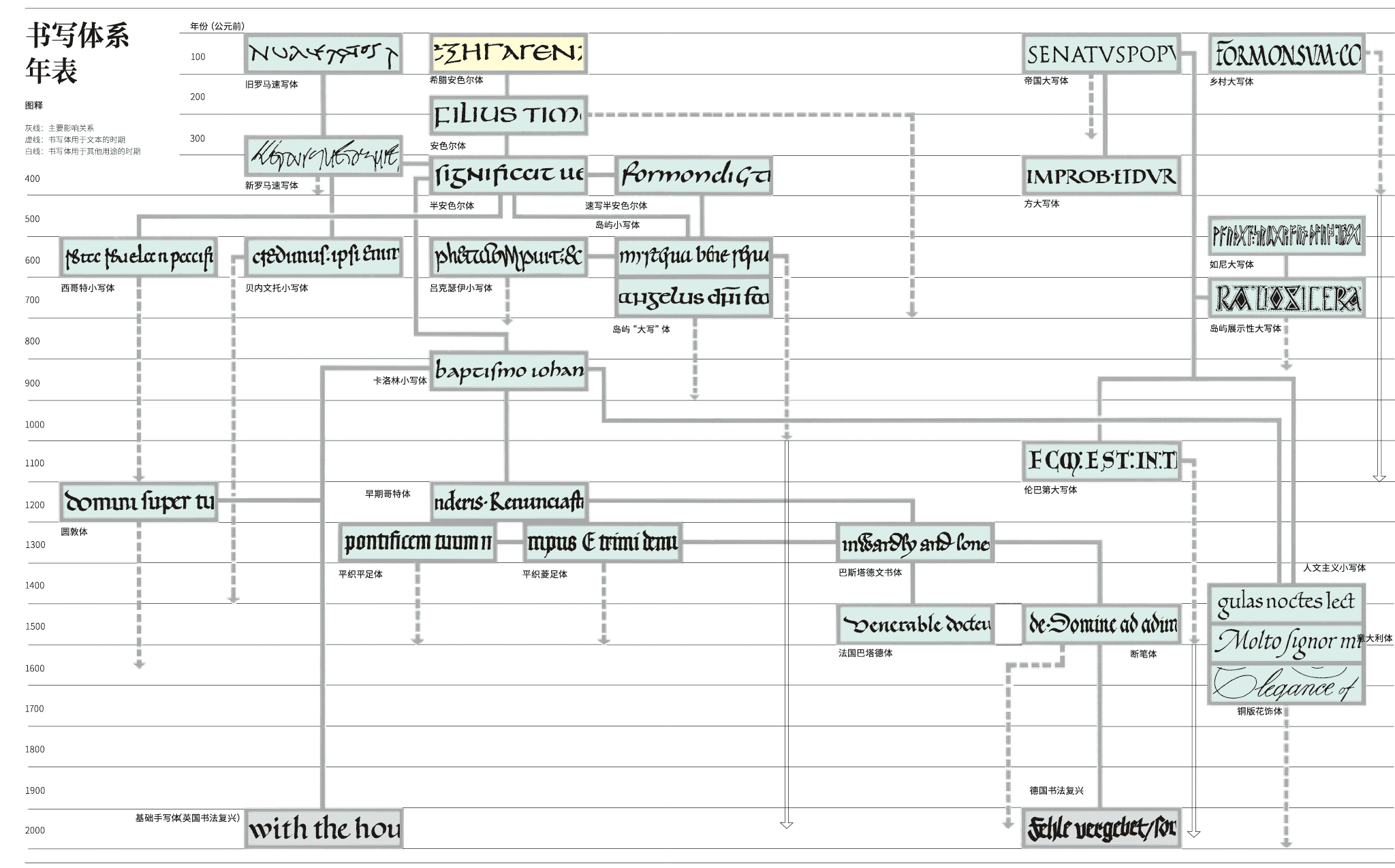

這一潮流先前主要由歐美引導。畢竟無論在鉛字印刷時代還是桌面排版時代,歐美都是最早提供生產工具和資料的一方,以至於「多文字設計」在西方語境中,幾乎等同於「非拉丁文字設計」之義,而且拉丁文字設計的理念也主導了其他文字的設計。經過了幾十年,這一平衡被逐漸打破:「其他文化」開始發出自己的聲音,反觀自身的文字和書寫傳統,重構起本土的美學認知,阿拉伯文字體設計的崛起就是一例。而在數字時代,各文字特有的書寫排印規則也成為國際標準、設計工具必須考量的因素,本土性正成為全球性設計的有機部分。

那麼中文設計師呢?一方面,在全球化經濟下,中文設計師其實有許多設計或應用多文字字體的機會,卻因種種原因沒有主動充分利用;反過來,西方設計師做中文字體設計也並不多見。但近年來我們依然看到了新的趨勢:思源/Noto 泛中日韓字體家族的橫空出世,給業內帶來巨大衝擊;蒙納字庫時隔多年推出全新中文黑體「翔鶴黑」,與之前的日文版 Tazugane 一同配合西文 Neue Frutiger,意欲相互打通,成為覆蓋全球文字設計的超級字體組合;除了大廠商,西方獨立設計師和工作室也開始關注中文設計,德國設計師羅小弟設計的「老外宋」和進行中的「港街黑」都毫不遜色於本土設計師……關於中文設計的討論正逐漸進入國際的視野。

這種轉變所帶來的一些疑惑、爭鳴、探索、切磋,在我們看來是極為重要的。在中文世界,對跨文化設計的理論探討尚未成氣候,而在思考中形成自己的觀點,在一定程度上也意味着對本文化設計加深理解,指導最終的設計實踐。因此,我們在今年的不同時期邀請了關注多文字的設計師、研究者、以及 TIB 的多位作者,針對「跨文化語境下的文字設計」這一主題展開談話,並整理成系列文章。希望藉由公開的觀點交流,激發更廣泛的探討。首篇中,我們將重點放在跨文化設計中的本土審美問題上。

討論主持

- 應寧(Mira Ying)

參與者

- 譚沛然(Peiran Tan)

- 厲致謙(Colourphilosophy, CP)

- 鄭初陽(Zheng Chuyang)

- 杜希堯(Du Xiyao)

- 廖恬敏(Tien-Min Liao)

- 羅小弟(Roman Wilhelm)

各人簡介詳見文末。

誰能來做跨文化文字設計?

Peiran:在討論母語/非母語者做文字設計時,我們或許可以區分「準不準做」和「能不能做好」。對於非母語設計師來說,「準不準做」是在判斷在後殖民的語境下的道德正義性,是最低限度的尊重;而「能不能做好」則是在「准做」之後,推動設計、文化和語言上的創新。

CP:就像之前大麴都市(Toshi Omagari)先生與我們討論時提到的:母語者未必能設計母語的文字,同理,非母語者也未必不能做跨文化的設計,說不定還能做得更好。

Roman:對我來說,設計陌生的字體是一種「接近」(Annäherung/approach)的過程,或者說「沉浸」(Vertiefung/immersion)的過程。如果我說,我必須獨立地找到做這件事的方法,哪怕設計結果是這樣(不夠好)的,也完全沒有問題。

「能不能做好」是指哪些審美上和方法上的要求?嘗試設計其他文字的設計師,從道理上說需要作出怎樣的努力?

Tien-Min:當文字作為一種圖像創作時,對於可讀性以及是否符合母語者的習慣,或許不需要太嚴格,因為它不是以功能導向的。但是當文字設計作為一種「產品」時(字體設計),則應該以使用者為第一考量,因為字體設計的目的是閱讀,審美標準當以閱讀者為主(即能夠閱讀該文字者,一般為母語者)。難以閱讀的字體就像一張不符合人體工學的椅子一樣坐得難受。

Xiyao:能不能做好,與設計師是否來自於這個文化圈不一定有關係,但與是否認識該文字,還是有一點關係的。

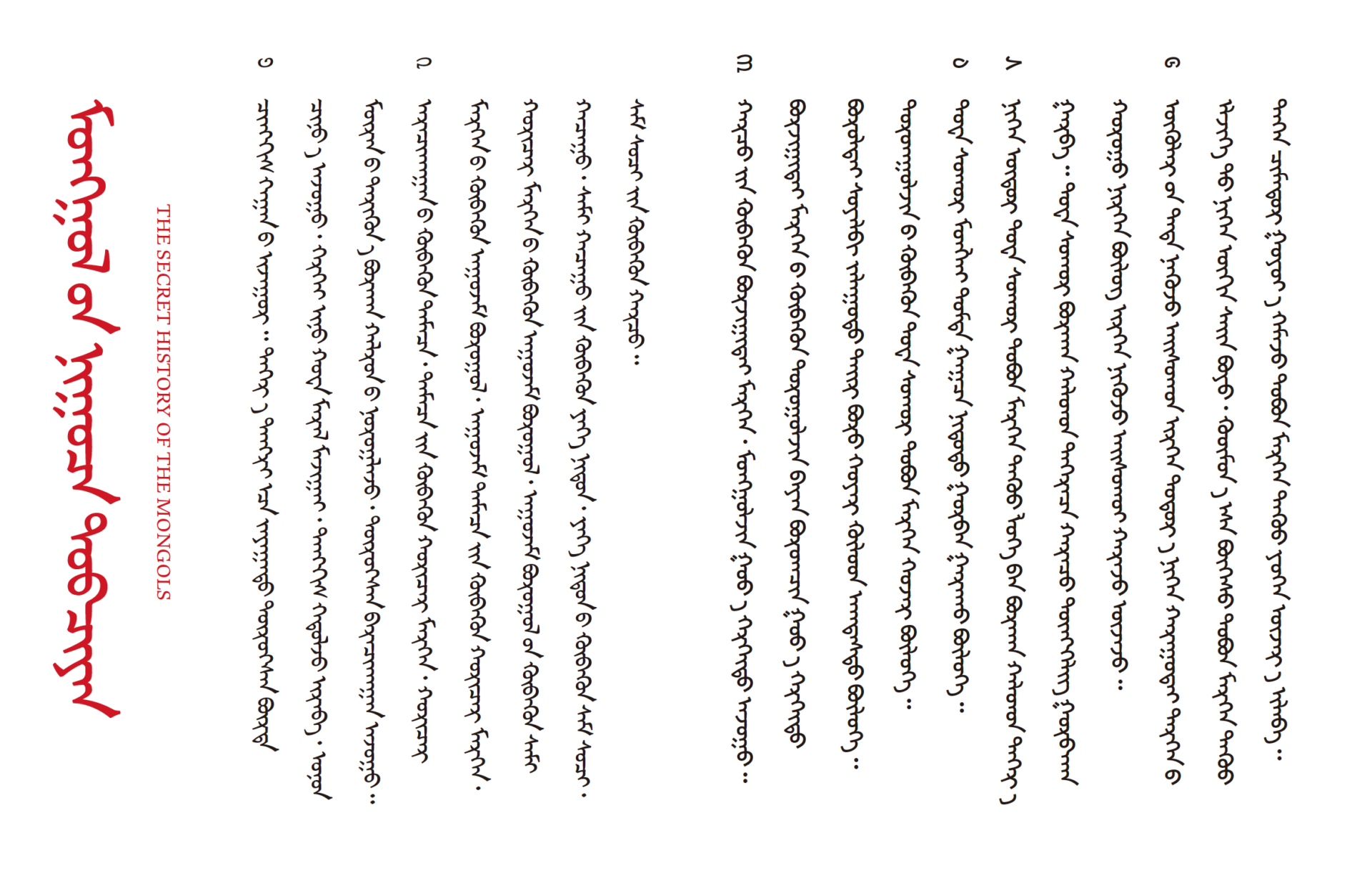

CP:你可能對這門語言不熟悉,但是對於文字造型、書寫規律、排版方式必須要熟悉。即便如此,設計效果的接受度也見仁見智。比如大麴都市做的蒙文字體,天格思乍一看來覺得字母太高;而天格思作為本土設計師做的無襯線蒙文,也並非所有人都能接受。

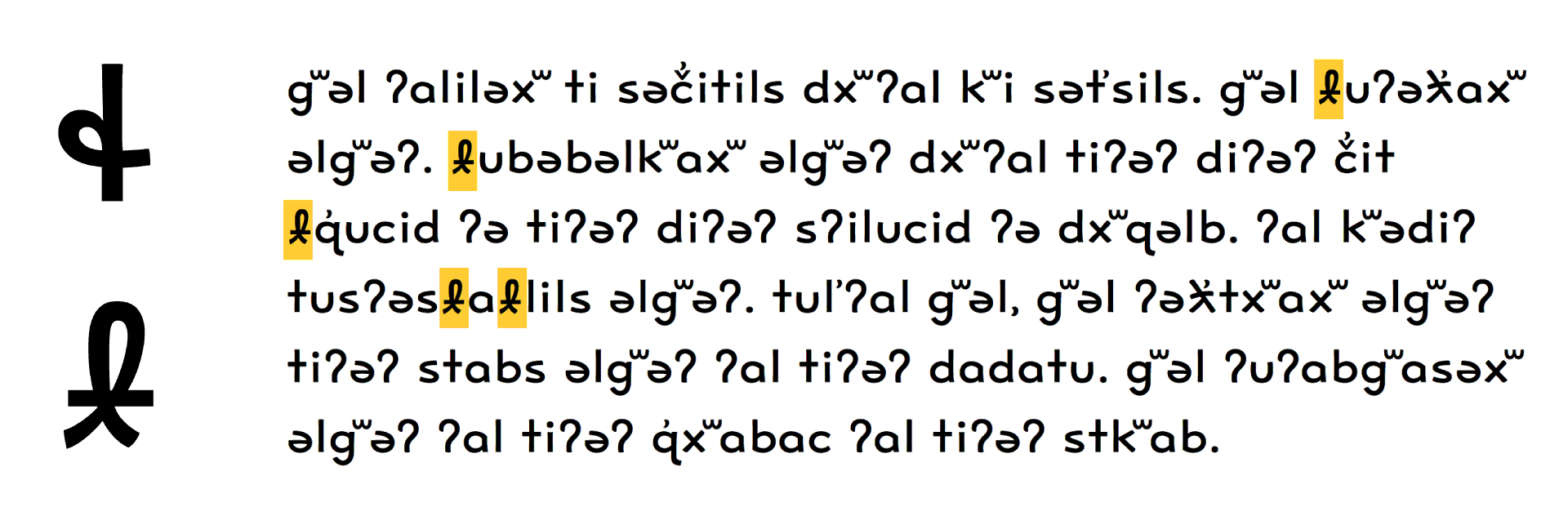

Peiran:字形是死的,人是活的。正如同詞典的收詞,以廣泛流行的用法而不斷更新一樣,「能不能做好」其中好的標準,必然是以「母語使用者看起來自不自然、美不美觀」為最終標準。比如美籍華人設計師 Juliet Shen 為美國原住民 Lushootseed 部落設計字體,花費了很長時間與部落溝通、了解他們的書寫和溝通習慣,更特別提到「部落長老一致認為的字形寫法與 Unicode 規範相反,此時就應該尊重部落長老的意思而非一味遵循 Unicode」。

Chuyang:我覺得是否做得好的標準是不一定統一的。比如中日韓地區對漢字審美標準有相對統一的共識,但不代表這是永遠的標準,或者絕對正確的標準,新的探索是沒問題的。一些質量差的字體,你也沒法不允許它出現,還是要看市場的反饋。我覺得出發點比較重要,如果是打着創新的名義來包裝自己,那是不太好;但如果是為了嘗試,哪怕水平不夠或者觀點不一樣,但是去探討嘗試的方法、設計的概念等等,那也還行。

Mira:放在今天看來,文字設計滿足母語者需求似乎理所當然。但歷史上跨文化的文字設計大多緣起於信息溝通不暢,也受制於此。比如十九世紀傳教士在中國鑄造金屬拼合活字,是由於沒有在當地文化中找到同等參照對象,從本國文化出發便成了唯一途徑。現今,儘管信息交流不成問題,但我們還是能看到很多所謂「中國風格」的西文字體(比如外國中餐外賣常用字體風格 Chop Suey / Wonton),或者試圖用西文理性化思路來製作的實驗性的中文字體(比如 Ming Romantic)。這大概是群體審美去本位化的一個必經過程:從獵奇,到自以為然的模仿,再到開始真正了解。特別突出的個體可以跳過前兩步,群體還是很難。

Roman:我們沒有方法去全面地控制比較美學,但我們有機會因個人的理由或者某個事件而催生出借用設計來探討跨文化美學的需求或嚮往,不管是一個工作項目還是個人緣由(遇到了什麼人,去了什麼地方,想要深入或了解某種語言文化等等)。如果這種原始慾望足夠強烈持久,那麼我們就有了接受記錄所有外界信息的準備。「這個好醜,那個好看!」——為什麼?其他人又怎麼說呢?只有不斷嘗試理解文化動機、個人觀點,才能積累起意識,從根本上真正捕捉到「外國」視覺文化的方方面面。無知就是連問題都不問。

文字設計審美的相對性體現在哪裡,例如在不同語境下的審美差異?這與強調母語者審美是否矛盾?

Chuyang:比如阿拉伯文的「中國風格體」(一系列融入了中國書法意趣、在中國發展出來的阿拉伯書法的書體),在中國有一千多年歷史,但即使現在把它們放回阿拉伯世界,當地人看來依然覺得這是個徹頭徹腦的怪胎。

Xiyao:不止是中國體,稍微現代一點的阿文在他們很多人眼裡看起來依然很怪。

Chuyang:但在中國,回民就覺得沒有問題。再比如黎巴嫩設計師 Nadine Chahine 之前給蒙納公司設計的 Frutiger Arabic,也是毀譽參半,你很難說這樣極度現代化的設計是對還是錯。像阿文這樣在多地區使用的文字,就會存在這種問題,印度人覺得這樣好看,迪拜人卻覺得那樣好看;而漢字的審美就相對單一,基本是中國人和日本人說了算。假設以後有更廣泛、與我們本土不一樣的認知,我也覺得沒有必要扭轉,這是審美自由。

Peiran:把母語使用者放在最高的位置,與文字設計實驗和創新並不矛盾。任何使用者的群體對於文字和字體的審美和實用取向,不可能永遠是一潭死水。從大體上來看,字體使用者和創作者在美學上是互相影響、相互交融的。字體設計和文字排版的實驗與創新,應當努力與大眾的審美趣味保持同步,乃至於開創新的美學方向。

反觀自身,我們對母語文字的審美是如何形成的?

Chuyang:習慣還是很重要的。小時候怎麼練字的,每一天看到周圍環境中的字是什麼樣的,都會影響到對文字造型的概念。看似很經驗主義,但畢竟連書法理論也不是一開始就有的,是後人在書法作品中總結出來的。

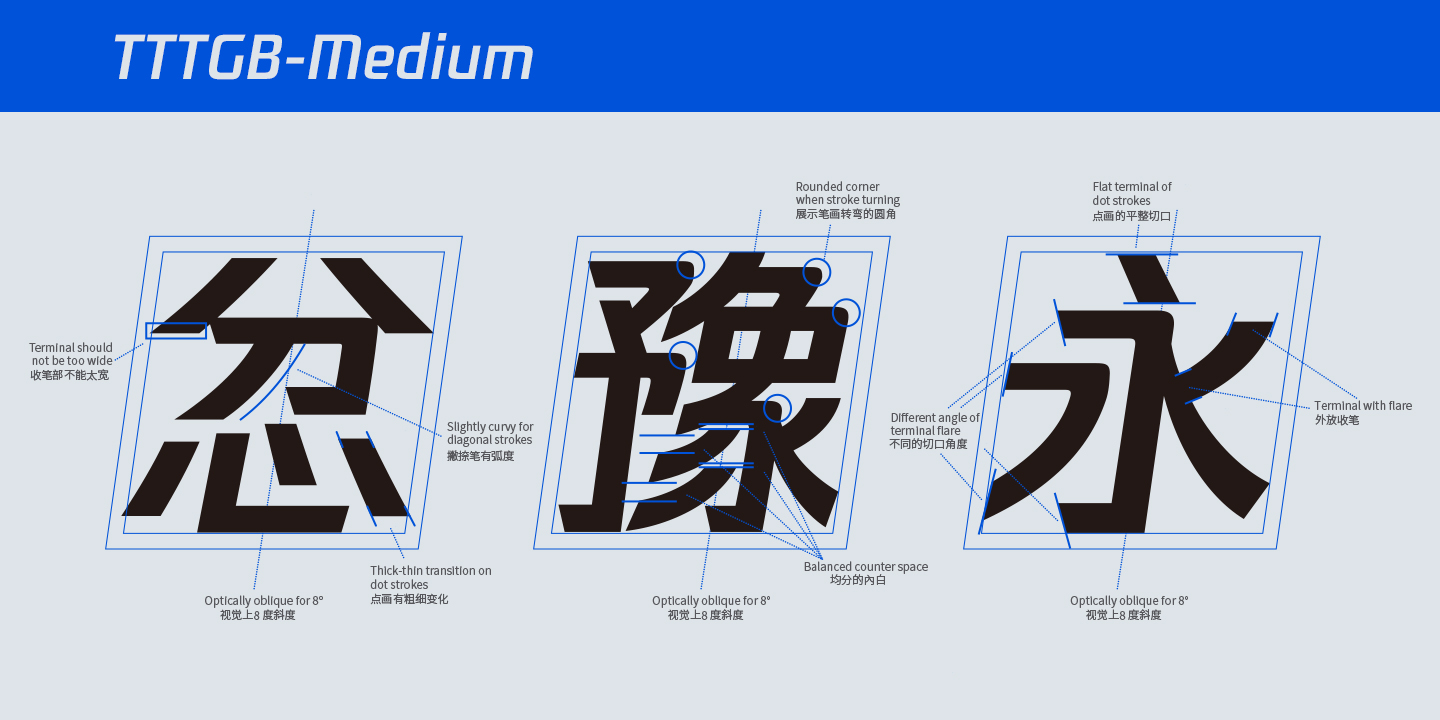

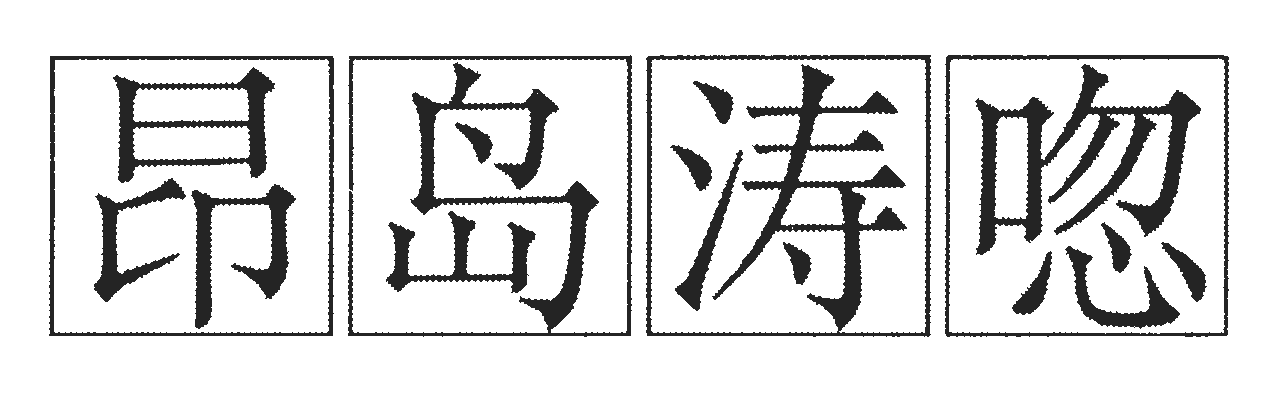

Tien-Min:對於習慣以及練字,我的理解是:了解筆順構成的無形連結、每個部件自身的意義、以及部件之間的主從關係(誰重誰輕、誰進誰讓)。漢字的審美不僅僅是數學上的比例分割而已。我們對於每個單一漢字的結構分布的習慣,包含着我們對該字意義的理解,影響着我們對漢字的審美判斷。例如寫「計」的時候,我們習慣把「言」字邊寫得比「十」字窄,即使它的結構更為複雜,我們並沒有給他更大的空間,那是因為「言」是偏旁。有時候看到非母語者的漢字設計比例不協調,那是因為他們少了這樣的理解,單純地以數理美學作為判斷標準,讓線條(筆畫)在一個畫面(漢字)中做結構分割。但如果我們把這樣的設計上下巔倒過來看時,比例失衡的感覺反而消失了。那是因為倒過來看時,我們不再將漢字視為一個字,而是更像是一張圖。我想非母語者所見的漢字可能更接近這樣的感覺。

Xiyao:而且審美不是一個個人問題,是一個集體問題。

CP:這是個動態的形成過程,並且因人而異。比如一個亞洲設計師到西方去留學,接觸了很多現代字體,他的審美可能就會與他的同胞們不一樣。而他喜歡的字體能否被廣泛使用,可能與這個人的工作、所在的政治經濟環境的支持也有關係,說不定他歸國後成了文化部長,一聲令下必須得用這個字體,那就影響到了公眾審美。

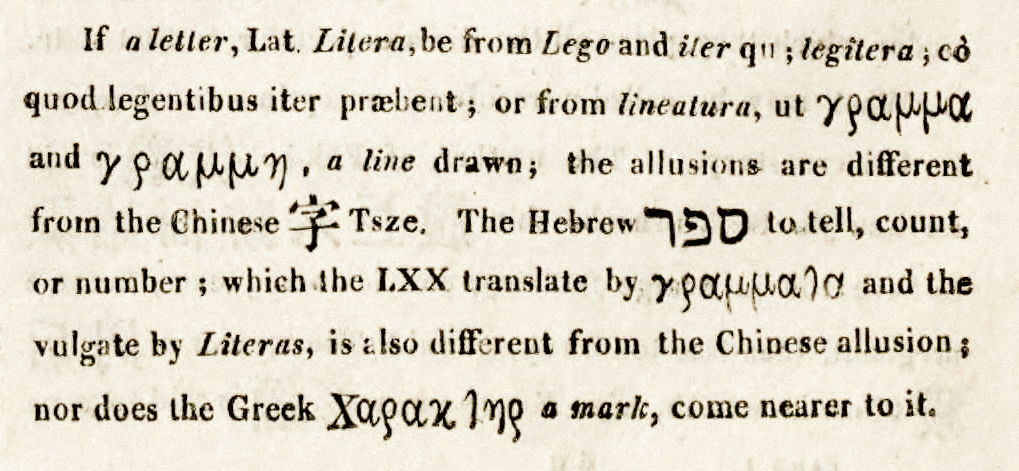

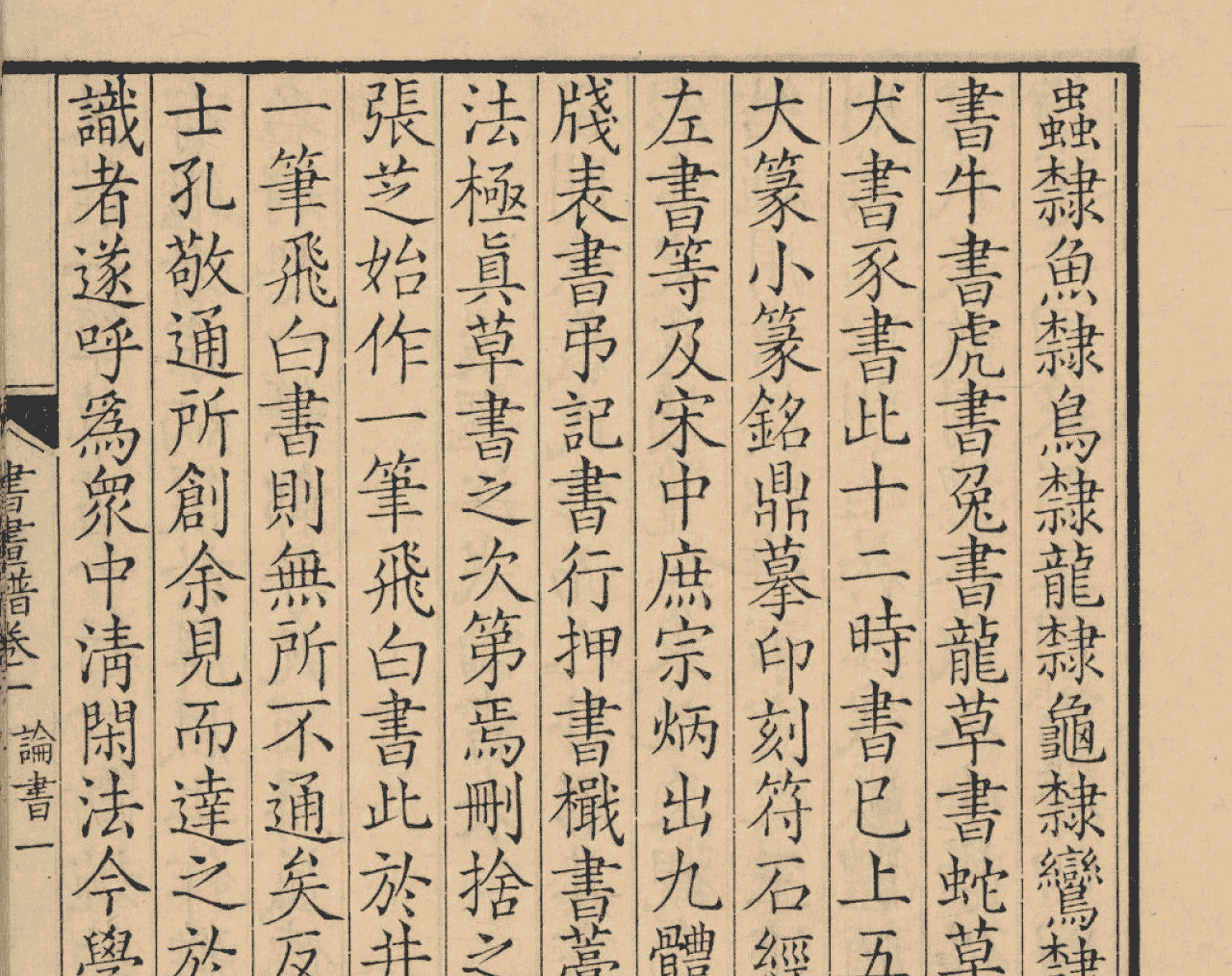

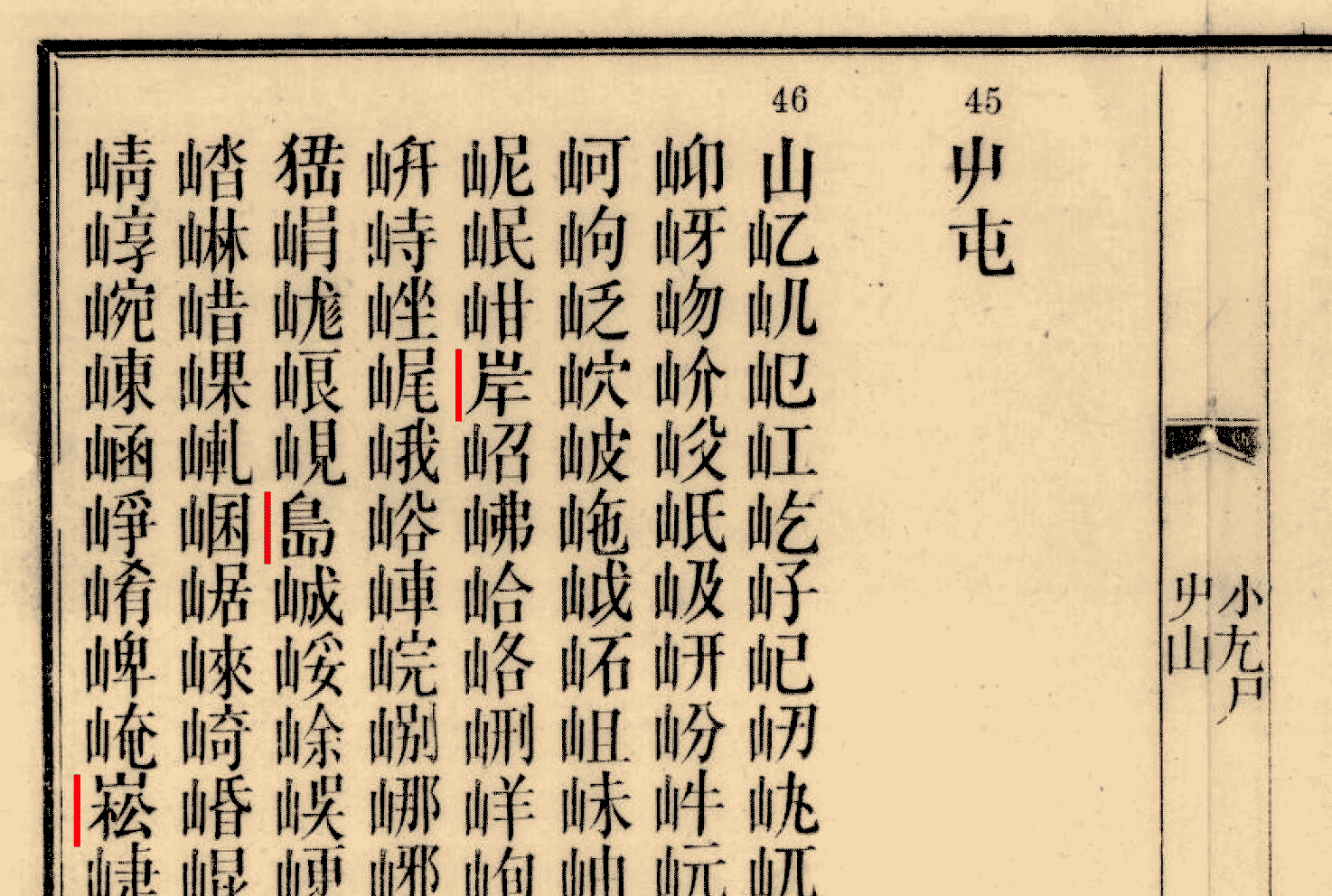

Peiran:中國的字體排印發展史帶有國情特色,包括但不限於:1)字符集的巨大,導致 2)生產資料不同——我們長期使用雕版而非活字,進而導致了 3)勞動組織結構不同,西方活字印刷迅速進入勞動細化分工,從字沖雕刻師到校對工,不一而足,而中國雕版印刷的主要勞動仍集中於寫工、刻工,明清時期更是重點集中在刻工手裡;4)「寫工」這一職位,長期影響了大眾審美,在西方進入機械鑄字時代、開始評判活字字形設計優劣時,中國對印刷品的鑒賞,除了紙張、裝訂、印刷質量等生產因素外,就是寫工/刻工的手筆好壞了,而「手筆」則受到書法審美標準的強烈影響。即便明清以降有所謂「館閣體」和其他形體特徵高度規律化的宋朝體,其本質上還是生產力發展與維持書法審美需求之間的調和;而在西方傳教士研究拼合活字、傳入電鍍鑄模技術時,中文字體的好壞依然受到書法審美的影響,哪怕是拼合活字,也有法國漢學家「不懂書法慣例」做字歪七扭八、而戴爾(Samuel Dyer)「尊重書法慣例」的整字鑄造更為優雅的高下之分。因此中文字體與書法形態之間是緊密耦合的(coupled)。

Mira:沛然說的這一點很關鍵。中文字符集大的問題,許多西方同業者只看到它在現代設計生產中的阻礙,覺得這是工作量的問題,覺得如果用軟件窮舉了筆畫部件的組合、用機器學習來優化流程之後,問題就能解決。但工作量問題事實上導致了中國印刷業早期的生產方式,並已然影響了文字造型的構建方法和長期的審美習慣。

Roman:我想在這裡補充說明一點:以技術為基礎的中文字體開發也不完全是西方在做的事,否則只能得出創造性科技是西方理念、藝術造詣則屬於中國人這樣的定義。我認為中國設計師也是在數字環境中運用科技來處理完成工作。也不能認為數字環境就比實體世界的美學理想低一等,這隻會導向另一種不同的審美觀念,而西方並不崇尚和鼓勵這種觀念。

大家提到了書法與漢字設計的關聯,此外在阿拉伯文、天城文、蒙文、藏文等文字中,傳統書法也都對字體設計有着強烈影響,並且現代文字設計都沒有跳脫這一框架。這會是一種創新的滯礙嗎?

CP:中國書法歷史豐富多彩,其流變和分支遠多於西文書法,形態變化也更為誇張。到了清代,書法發展有所暗淡,到現在已經處於停滯狀態。但是對字體設計來說,它仍然是一個未被打開的寶藏,這方面有巨大的發展空間,那麼多歷代的書法風格沒有被完全轉換成字體,它們之間還可以發生很多奇妙的化學作用。很多平面設計師都在想草書和宋體的結合,其實也是受到日文假名的影響。

Peiran:我們對宋、黑、仿、楷的分類,與我們對西文字體風格的分類(比如 Neo-Grotesk 和 Humanist Sans)是不一樣的。前者不僅有形態上的不同,也有着歷史語境和文化背景上的微妙差異。與之相反,拉丁文字的書法特性與印刷字體之間的關係,在字沖雕刻師成為一個專門職業的那一刻,就已開始去耦合了(decoupled),Neo-Grotesk 和 Humanist Sans 不過是同一基本形態上的不同輪廓而已。基於這樣的歷史背景,若要拋棄書法規律則是罔顧國情的妄想,更隱約指向「落後的文化需要被拯救」這樣的東方情結,需要警惕。

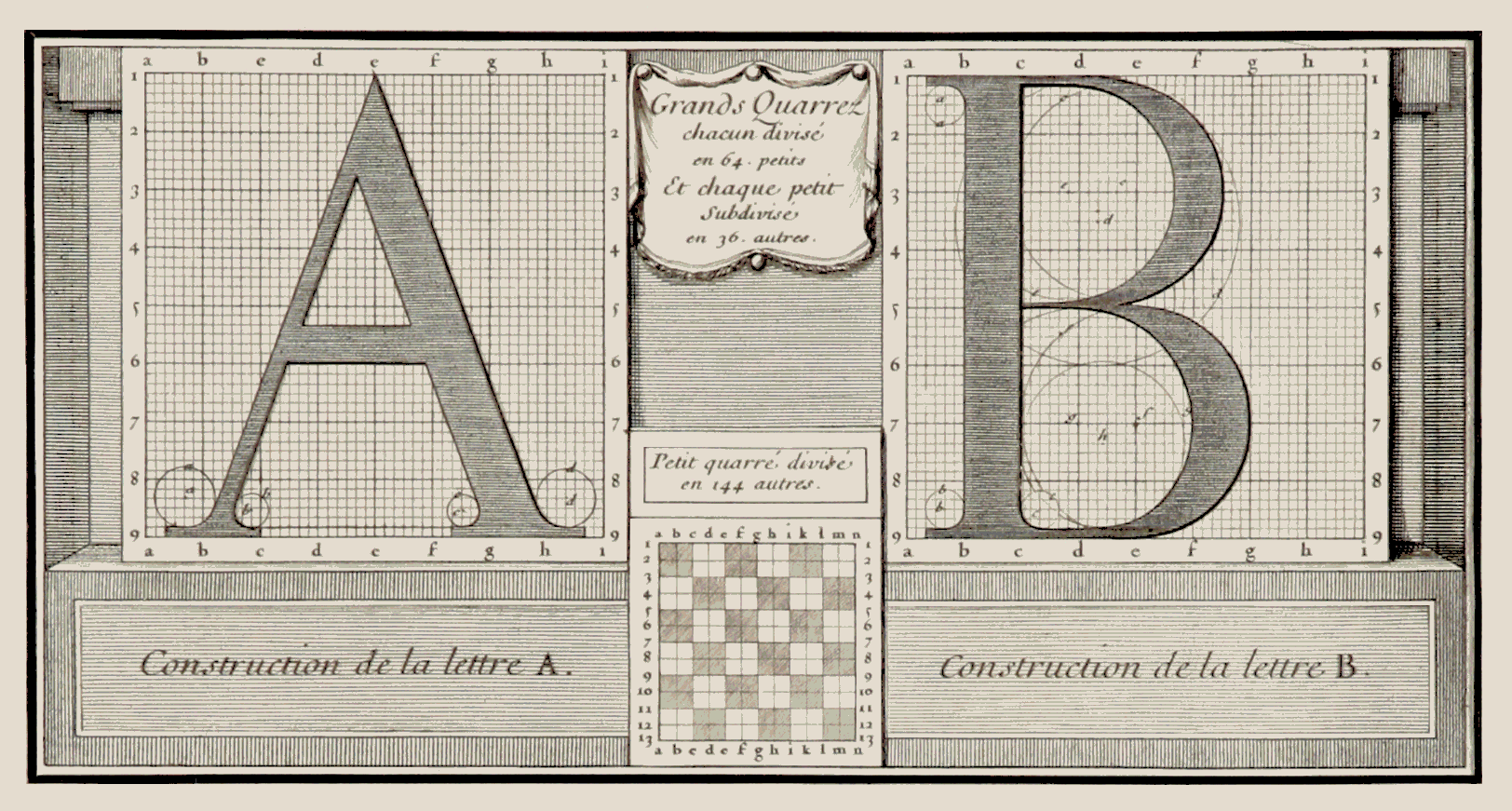

Mira:西文書法與字體的去耦合程度其實也並不深。畢竟歐洲「書法家」(calligrapher)的概念出現得相當晚,更多都是「抄寫人員」(scribe)的概念,為追求謄抄效率,較早出現了統一、理性、有規律的書體;而中文書法則追求字形內在的獨立風骨,蘭亭集序里幾十個「之」字形態各異,那才算大家手筆。西文書法的這種循規蹈矩,反而讓它得以輕鬆地把接力棒交給活字印刷,最早的哥特體和羅馬體活字,其設計都是直接復刻手寫體,後面再怎麼像 Romain du Roi 那樣用理性化、幾何化、建築學的方式重構,都是在一個骨架上去描摹輪廓而已。從這點來看,西文書法傳統也一樣如影隨形,卻也並沒有阻礙西方字體設計的發展創新。

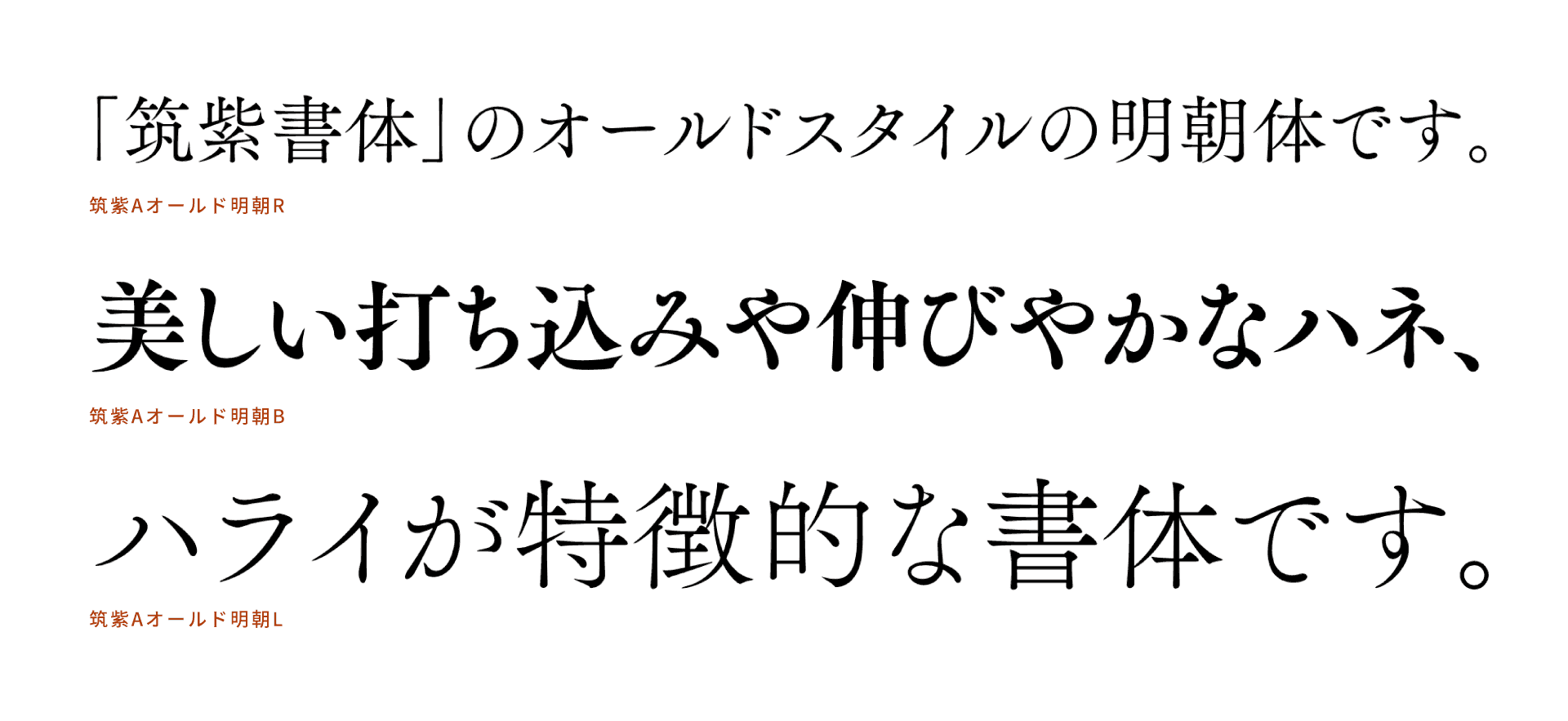

Peiran:在亞洲,尊重文字傳統、同時又實驗創新的絕佳例子,有如日本 Fontworks 當年的筑紫 Antique Gothic。作為一款黑體,它繼承了內文明朝體的緊湊中宮和濃郁的書法韻味,同時把「喇叭口」這一普遍醜陋的形態扭轉成新的設計特性,在「喇叭口黑體」這一類別上可謂開拓了一片新天地。

CP:上海印刷技術研究所的老設計師們看到筑紫明朝也都特別激動,他們當年也想過,據說宋七就是這樣的設計思路。

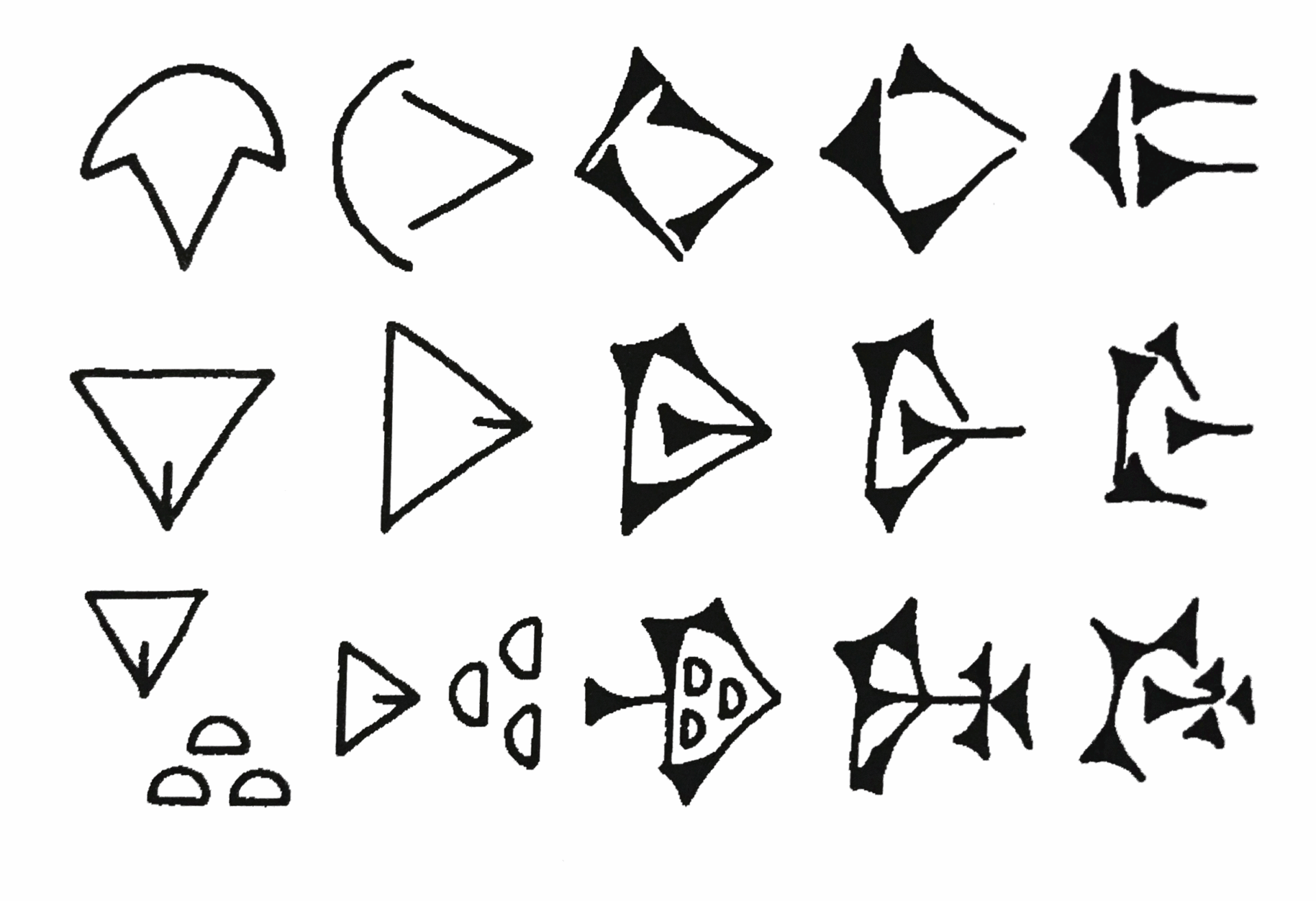

Roman:無論在哪裡、在哪個時期,書體演變總是出於實用的目的。阿卡德人為什麼要把美麗的楔形文字轉 90 度書寫?因為抄寫工需要不斷加快速度,滿足日益增長的記錄需求,不是有人計劃好的,而是隨着自動發生。拉丁字母也是不斷遷徙(和引入)技術的結果,所有的書寫系統莫不如是。說中文字體汲取了書法靈感,那是老生常談了,它固然是更易理解的一種說法,因為顯而易見嘛。我記得有篇葡萄牙學者寫的關於澳門城市文字的文章,在講招牌文字的時候,一直把拉丁「排印」和中文「書法」區分開來。難道他沒有考慮到這些店鋪招牌中只有很少的一部分是真正手寫的嗎?它們大多都是選用數字字體、用電腦和繪圖機製作出來的呀。這種誤解根深蒂固,而許多中國人自己也在助長這種對中國書法的迷思,這麼做也無可厚非。不過有意思的問題從這裡才剛剛開始:要學哪種書法風格呢?它屬於哪個流派,源於什麼文學藝術的背景呢?它援引了什麼,或者做出了什麼解答,或者它是對援引之物的解答?這才是文化爭辯開始的地方,從這裡我們才能真正了解到視覺文化以及其中的活躍分子。

歷史上,外來文化對本國文字設計創新起到了怎樣的作用?審美標準的差異如何在「新鮮感」、「實驗」和「扭曲」之間找到平衡?

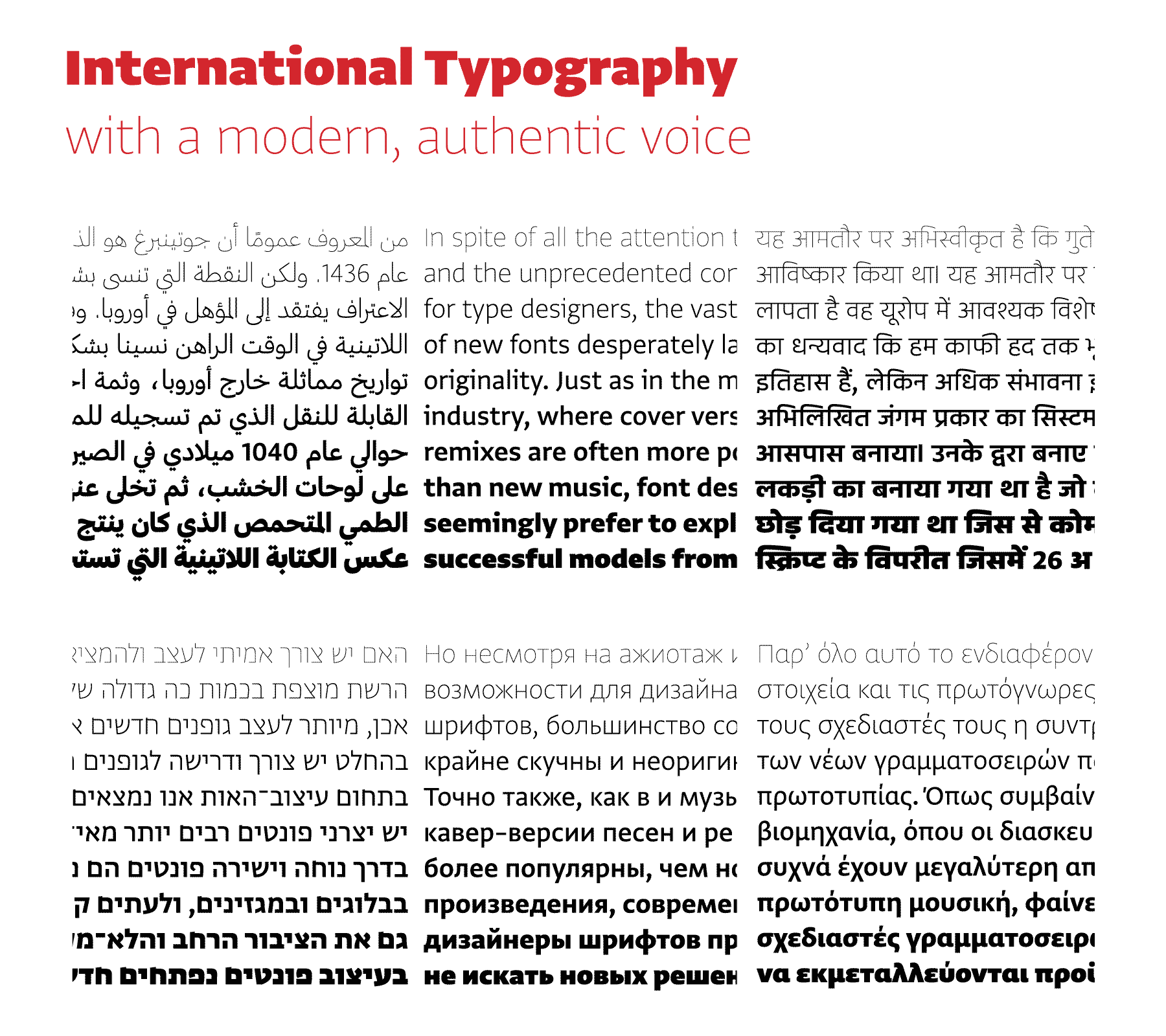

CP:我們的黑體字、圓體字就是從日本移植到中國,逐漸被廣泛接受為正統字體的。這個背後有經濟政治的原因,它超越了字體本身。好看與否是個人審美,但這個東西很潮、代表了國外先進的文化,裹挾着這樣的信息就更容易被人接受。審美本身也是社會後期的文化規訓的結果。民國時期,國內自主開發的字體主要以仿宋和楷體為主,黑體剛進入的時候僅僅作為標題,經歷了一個逐漸被接受的過程,同時伴隨着西方現代的商業、文化、意識形態的輸入,使黑體具有了特定的用途和文化含義。

Xiyao:近代的報業開始廣泛使用黑體,這也讓大眾更多地接觸、認識到了這種風格。

CP:九十年代圓體剛進入中國,本來不受待見,但由於日本經濟文化的強力輸入,導致很多人對日本產生好感,人們喜歡用圓體來印刷名片,顯得洋氣。當然這個過程中也會有進化,比如中國設計師在學習圓體字時融入了自己的設計想法。但終究這件事一定要和政治經濟捆綁在一起才有廣泛影響力。

Mira:現在也有很多中國內地設計師都喜歡用日文漢字,或者港台的繁體字,而那些字形、筆畫規範其實與本土的「書法傳統」不同。如何解釋這種異域情結的審美?

CP:我覺得這是因為很多非專業人士無法區別「字體風格」和「字形不同」這兩者。很多人覺得港台字體好看,理由是它寫法不一樣,這裡多一筆、那裡少一筆,他以為這是一種風格,而不知道那是不同的字形規範,這其實是個嚴重的誤區。但他們樂於接受這種風格,是因為這尚且在他們的書寫經驗之內,既認識,又有陌生感,就會吸引很多人去用。使用者的心態就是這樣:我要跟你有所區別,但又不出錯,你又能認識。

Mira:「在書寫經驗之內的陌生感」,這個描述讓我想起羅小弟設計的「老外宋」,而它又讓人想起傳教士鑄刻的形態略怪異的鉛活字。大多數人認為後者不是美學典範,但前者卻得到不少現代設計師的青睞。小弟你認為對異國文字的實驗(或者說想像)與怪異之間的界限在哪裡?

Roman:設計師固然可以自由地試驗。相反的是,像馬禮遜(Robert Morrison)那樣的傳教士則是有明確目標要實現的,然而也許是財力和意識形態差異導致他們缺乏當地專家的支持,那時他們設計、鑄造和使用的活字字體並不像當時中國的其他印刷品那樣完美。但我們又知道,馬禮遜本人十分了解中國文化,認知敏銳,我們基本可以斷定他也知道自己的鉛字不入中國文人雅士之眼。直到姜別利(William Gamble)把鑄字廠遷至上海,邀請了更有經驗的本地工匠參與做字之後,一切才有改觀。——設計「老外宋」時,我的角度也與之相似:我知道我自身的局限,但也非常了解中國字體設計與排印的美學要素。所以我乾脆將自己欠佳的能力作為整個開發理念的起點——打個比喻的話,就是把森澤公司用手繪開發數字字體的方法倒過來。我從手稿開始就設定好原則,後期就不存在任何模糊的標準,一開始就有明確的實驗設置,直接從結果開始想象。如果在做實驗的過程中對結果沒有清晰的概念,只是根據設置一步步做下去,很有可能會導致意想不到的、甚至不理想的結果。因此我感覺需要找到一種方式,真正實現想法,儘管有可能在過程中會導致一些設計的不一致性。——再說回馬禮遜。當時在中國所有關於基督教的事情都是陌生的、新鮮的、也難以理解的,而馬禮遜的目標也並不是受過教育的文人子弟,而是普通老百姓。奇怪的字體搭配奇怪的新思想,對於他要實現的目的來說,並沒有什麼不妥,他的印刷品也不必力求完美而附庸風雅。

在中文設計領域,無論是拉丁字母還是其他民族文字的設計,除了受到西方影響,我們自身對跨文化設計的意識和需求強烈嗎?

CP:需求很小,所以幾十年來主要字體廠商都用現成的西文字體拼配,就是因為需求不多,他也不覺得重要。少數民族文字種類更是寥寥。我覺得非官方文字的設計需求一定來自於商業,不可能來自於頂層的推動。

Roman:然而一些年輕的數字字體設計師通過一些項目表達他們的創作立場,比如蒙文字體之類的,也是在參與文化身份的一場辯論。

Mira:除了個人表達之外,在更廣泛的層面推動這種需求的動力在哪裡?

CP:我覺得就是經濟全球化。國外的企業如果要進入中國,要匹配中文字體,而中國也開始有跨國企業有這樣的需求。這些企業就會去找本地字庫廠商,本地廠商再去找國外字庫,例如方正和 TypeTogether 的合作就是如此。但這樣的需求剛剛誕生。

Tien-Min:我也認為跨國商業是最大的推力。最近因為工作的關係,接觸到一些跨國企業產品的品牌設計更新(rebranding)。基於中國是該產品的主要市場之一,客戶不只希望能夠中英文版本視覺一致,甚至希望能夠在標準字概念發想時,就能同時進行中英文雙版本,以避免做好英文版後,無法將視覺轉換為中文。我認為標準字的需求應該會漸漸增長。至於中文字體設計目前無法形成大量需求的原因,可能還是因為字符量過大,訂製成本高,仍然以現有字體匹配為主。

跨文化設計的研究學習過程,非常需要前人對該文化的理性總結。而書法(尤其是中國書法)經驗性的因素較多,至今中文字體設計仍難以有量化的、系統性的指南。這是否會局限它的對外傳播和發展?

Roman:在這個問題上,只有對語言和文化懷有真正的熱忱才行。如果你學習一門語言,並且真的嘗試用它來交流,那麼自然而然就會遇到各種複雜的文化思考和爭辯。我絕不是說一個創意人士說不了流利的外語就不能為其他文化做設計,但我知道的是,語言是接觸該文化中思辨部分的關鍵。通過語言,才能最終把自己的方法放到一個多邊的角度去看待,才能長期持續和沉浸於這種思辨。那時你就不是一個外人了。

Chuyang:漢字的結構比較複雜,不太能總結「有了 A 就有了 B,就有了 C 和 D」這樣科學理性的規律。就像練書法一樣,是先動手練,練出感覺了之後你自己會開始琢磨。即使總結出定律來了,學習成本也是巨大的,也許光學習就要學三年,那就沒有效率上的意義了。現在的漢字設計看似沒有系統理論,太經驗主義,但是當下效率高。經驗的傳播範圍可能的確有限,但可能所有傳統藝術面臨的是同樣的問題吧,非常難以量化整理。

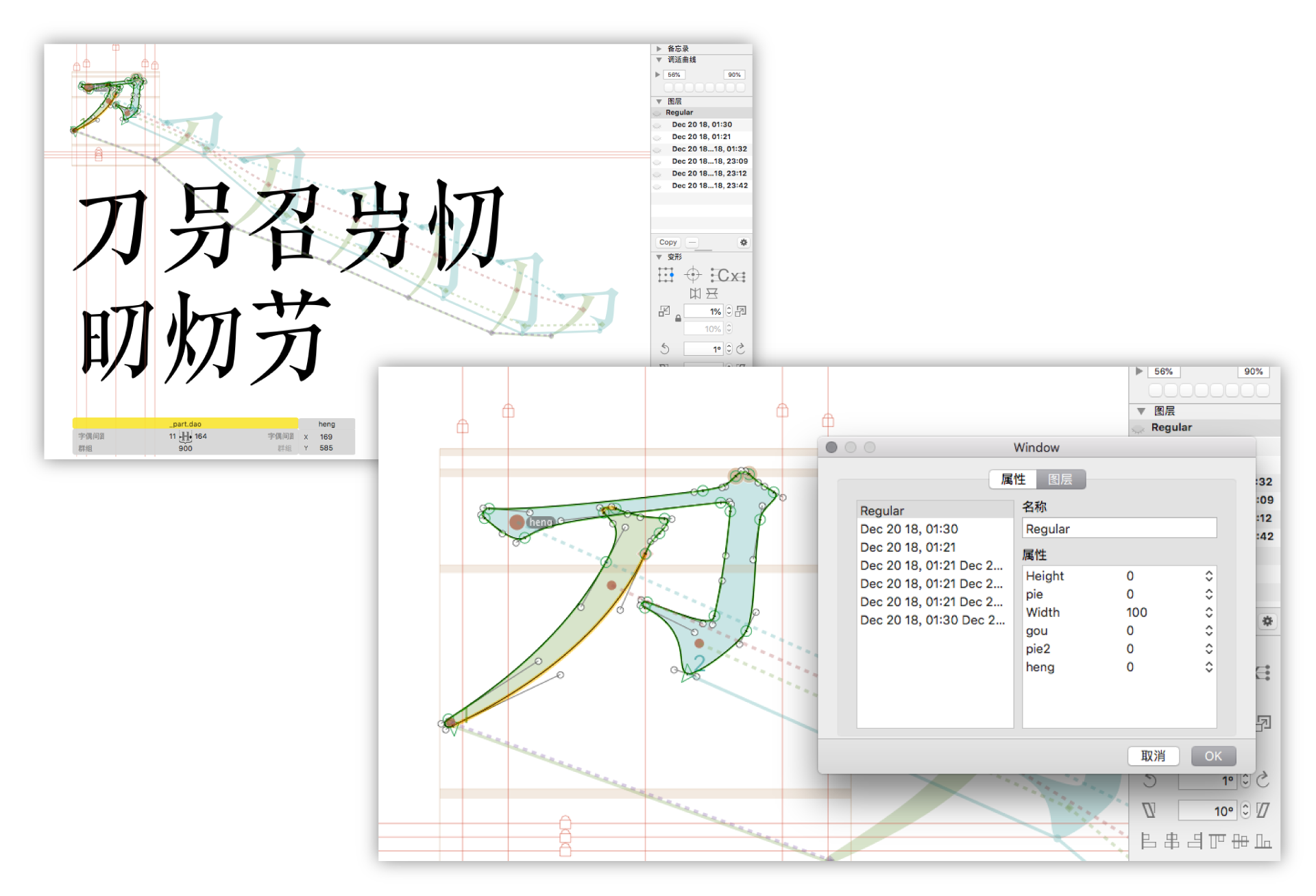

Mira:你說的是傳統藝術,但設計畢竟已經職業化了。不少設計師和開發者覺得,對漢字字形做量化研究,隨後用軟件把部首位置比例、筆畫長短的可能性窮舉之後,就可以節省基礎工作的時間。

Xiyao:從經驗到理性化設計的過程,雖然麻煩,但這個經驗性的評判標準的確是有限的,有限的東西一定可以用理性語言去整理表達。不過,量化研究後的效果是什麼,會不會是局限於單一審美標準的東西呢?節省工作時間,也是個很虛的概念,省掉的時間裡,說不定能做出更多的嘗試探索呢?

Chuyang:這裡還有個投入的問題。一方面,如果一個字體廠商已經有五十個熟練工,三個月就能生產一套字庫,廠商寧願用現有的方法造字,這在商業上是成功的,而很少會願意花額外精力去研究這套新系統。另一方面,技術能解決的事情很少,即使軟件先把筆畫全都幫你放到位,也沒有節省多少時間。我計算過,把設計好的筆畫自動複製粘貼、放置到字形里,一共就省四天時間。哪怕能省一個月,也沒有什麼意思嘛。

CP:我覺得不一定只省那麼點時間。這是一塊未開墾的處女地,正因為沒有理性化體系化,所以有人可以去做這個工作。理性化的過程,一定同時具有限制也具有創造性,但會在造字流程的效率上有所突破。

Roman:研究只是為了更好地了解可能性,而不是就事論事。如果我要研究跨文化文字設計,那麼了解比利時、瑞士、以色列,與了解中國一樣重要。只有在你知道你在研究什麼的時候,研究型設計才有益處,這裡我要說到研究的深入性,話題決定了深度。如果話題是中國書法,好啊!但接下來問題就複雜了,比方說,如果你沒有研究過古代中國書法家所在的社會,那就會失去方向,你得知道那個社會做事的方法、背後的原因、從中傳遞的意義,然後才能和其他國家地區類似社會作比較,得出可以讓他人查證的結果。

從整個西方思潮進程來看,理性化/幾何分析/抽象化/特徵極端化/構成主義不僅是設計領域、也是整個藝術領域的發展方向。然而漢字之類的表意文字,能直接與表音文字的創新方式平行比照嗎?這是否會陷入西方本位主義的局限?

CP:理性化系統化也許並不僅僅屬於西方文明,邏輯思維是人區別於動物的一種能力。任何語言文字多少有一些既定規則,自帶邏輯系統,只不過我們在設計的時候再次運行這個邏輯。我前面說的理性化只是造字過程的理性化,而不是設計的理性化,設計還是可以有很多創意的。

Xiyao:現代性中的很多要素是和十六、十七世紀的很多國際因素相關的,如果要說是西方的東西,反而是一種西方中心主義。包括跨文化、本地化等詞彙,雖然不是中文裡原有的概念,是在西方概念上翻譯過來,但不代表以前沒有做過跨文化的事情,相反,跨文化的交往一直在發生。是否要把「他們」、「我們」的概念分得那麼清楚,區分「異質性」,我不可置否。

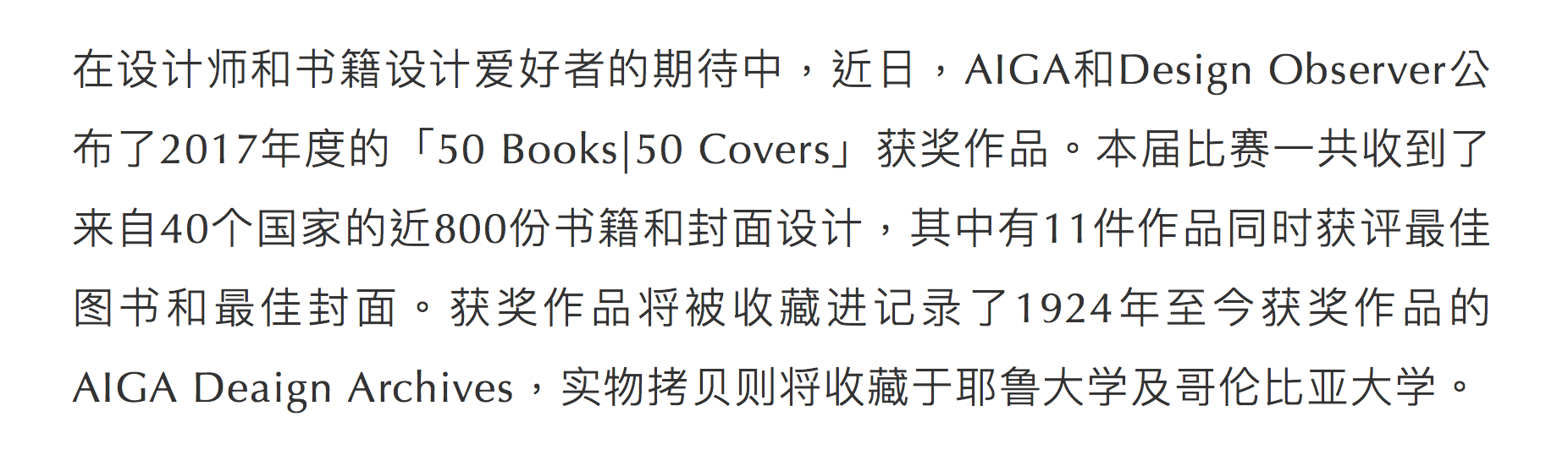

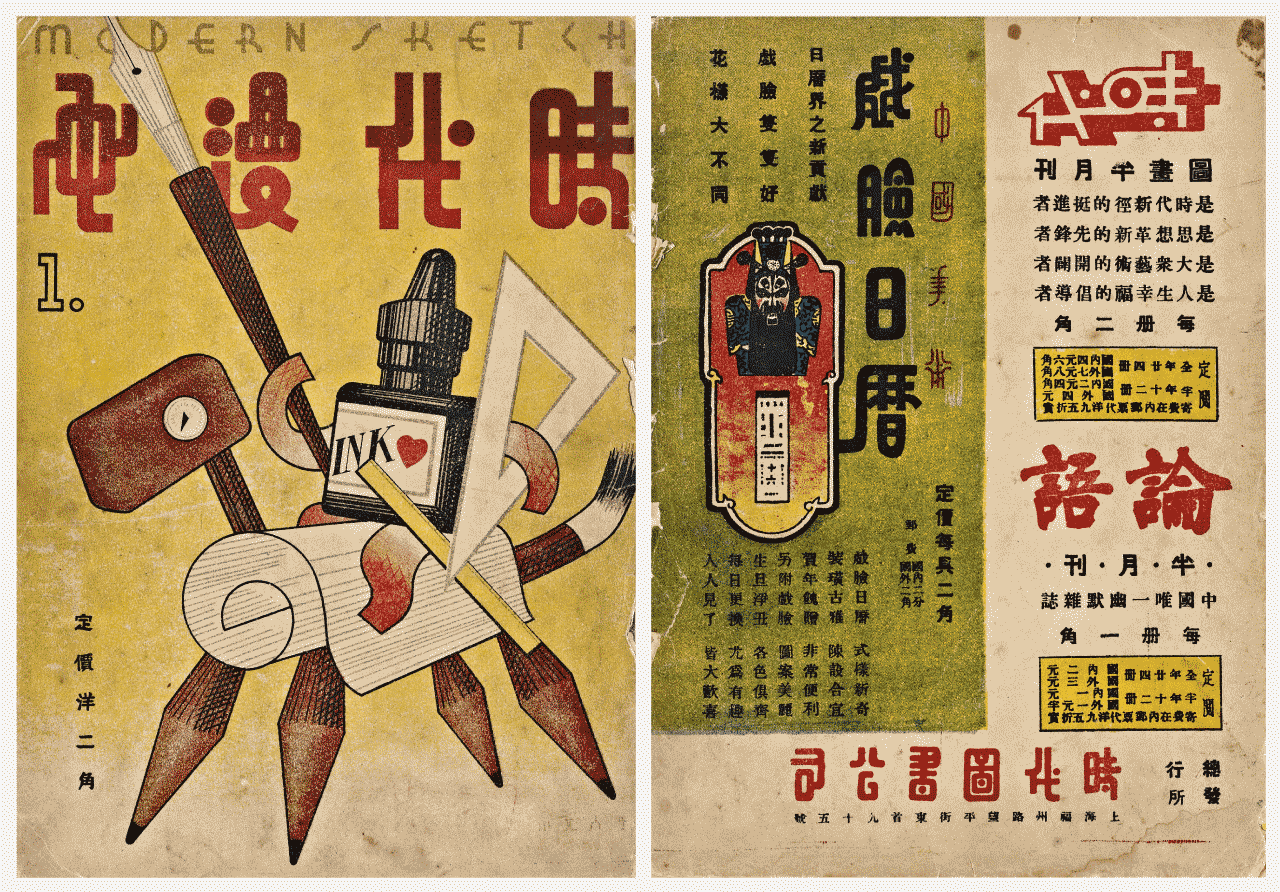

Peiran:漢字在一、二戰期間,尤其是在上海,也經湧現過許多新藝術風格、裝飾藝術風格的設計。聯繫上海的地理和經濟重心,以及中國的殖民文化輸入歷史,可以說這些美術字的理念與西方的「幾何化、特徵極端化」幾無區別。而在八九十年代,中國也曾出現過像 Emigre 那樣的解構主義排版。也就是說,這不是「有無平行可能」,而是「歷史上已經有過」。

Roman:我想強調的是,解構主義設計不僅是如今的全球現象,還有古老的歷史。西方世界或者拉丁字母都不能聲稱這是自己的東西。我覺得篆書看上去絕對比行楷要解構主義多了。拉丁字母經歷了比中文更強烈的演化和遷移,大多數字母本身的意義都無所謂了。既然每個邏輯組成部分除了表音之外沒有任何意義,那麼就更容易把整套文字放在解構主義下看待,而如果是半表音半表意就沒那麼簡單了。但不管是什麼文字,都不能只遵循一條道路。沒有整體的畫面,你無法解構,而沒有具體的意義,你也無法完全「書法化」。

表音文字系統可能更容易受到全球化設計的影響,有一些突破和創新。那麼亞洲文字,尤其是中文有多大的創新機會呢?

CP:西方設計師有不少也在設計一些東亞文字,但做中文設計還是很困難的,我們要更多地和國外接觸聯繫,不斷獲得啟發和幫助。比如,在字體匹配上,西方設計師會有自己的觀點,我們做西文字體匹配也要考慮他們的眼光和判斷,這一交流過程很關鍵。另外西方有一些市場和機會,比如有一些跨國企業需要採購多語言字體,他們的業務也會需要用到漢字。有一些功成名就的字體設計師已經有非常龐大的字體家族,而這些年也一直在擴大這些家族,多字重有了,其他多文字有了,就缺中文。然而中文又是那麼大的市場,一旦有了中文字體之後,整個字體家族會比國內廠商做的一款字體強大得多,因為它已經有那麼強大的多文字基礎,匹配是無縫銜接的,產品競爭力上也更強。

Mira:蒙納的「翔鶴黑」就是具有這樣的野心。

CP:我們也可以向西方借鑒項目管理上的經驗,得到設計流程、工作方式、多人協作等全方位的啟發,我們可以學到很多東西,而不是閉門造車。

Peiran:其實我覺得機會仍然很大。也不是說一旦中文搞形態創新,就只能落到「不切實際的美術字/標題字」的圈套里。西文內文字的創新雖然豐富,但仍然是基於某種民眾廣泛接受的、字母形態的原型(archetype)下去創新,比如縱橫比例、細部處理、筆畫粗細對比等等。中文有沒有這樣的基本原型?我想是有的,這種原型甚至可以讓中文脫離「需要搭配外來文字」這樣的語境,自律性地往前發展。我們甚至還可以推測,說不定這樣的創新已經不斷在發生,只不過因為中文開發前期成本太高了,讓這些創新出來的速度變慢、一般用戶沒有那麼快看見而已。舉個例子,如果說中文黑體的市場趨近飽和,那麼說說宋體,至少在方正新書宋那樣的四平八穩、以及空明朝那樣的風味古郁之間,肯定是還有發揮空間的吧?再比如,怎麼把仿宋體發展成更適合廣泛使用的多字重大家族,到現在還是一個沒有很好解決的問題。當然,可供創新的區域遠遠不止上面提的這兩個例子,而推動這些創新(無論是自律性還是他律性)的元素也需要時間去跟上。除了筆畫部件復用、多母版(Multiple Master)和插值變換(interpolation)等之外,還會不會發生其他生產方式上的重大變革?中文使用者的市場本身對於這些創新又會持什麼樣的態度?西文的字體消費市場那樣轉瞬即逝的字體潮流,有沒有可能也會發生在中文身上?這些都是值得探索、可供創新的地方。

從我們的討論中不難感受到,強調以多元化、去中心化的視角了解在地文化和使用者習慣,是大家在談論跨文化設計的審美問題時最大的共鳴;但反觀自己的本土文化如何「被設計」,傳統、創新、實驗、異化的界限如何摸索,仍然是一個開放的問題。從這裡出發,在設計實踐中仍有太多的可能性:跨文化設計的需求多從雙語/多語匹配出發,那麼在文字匹配方面具體怎樣實踐上述審美觀念?如何將理念轉譯為設計語言,又如何讓設計語言影響使用者的具體感知?新的技術將為全球化的文字設計帶來怎樣的動力,又提出什麼要求?我們將在之後的訪談中接着討論這些話題。

相關閱讀/節目

- 掌控東方:晚清西人漢字排印的模數化系統設計

- 從神話走向理性:羅馬字形的模數化重構

- 雙語標準字:思路與實踐

- 暢想中文字體設計的未來——與華人設計師張軒豪、許瀚文、厲致謙的聚談

- 字談字暢 069:蘇州河畔姜長老

- 2018 日中韓字體講座暨研討會回顧:「台灣國立雲林科技大學教授蘇精:上海美華書館二號柏林字體」

訪談者簡介

- 應寧(Mira Ying):Type is Beautiful 編輯,平面設計師,譯者,西文書法研究者;譯有《當我們閱讀時我們看到了什麼》《西文字體排印五講》,合譯《西文書法的藝術》等。

- 譚沛然(Peiran Tan):佐治亞理工碩士,交互和平面設計師、設計史研究者。

- 厲致謙(Colourphilosophy, CP):以設計為原點的多領域研究者和實踐者,TIB 成員;「上海活字」研究項目發起人,TypeTour 策劃人,3type(三言)聯合創始人;著有《西文字體的故事》,合譯有《西文書法的藝術》《千萬別用 Futura》等書籍。

- 鄭初陽(Zheng Chuyang):字體設計師,多元文化研究者,3type 聯合創始人。

- 杜希堯(Du Xiyao):旅美研讀歷史學,對字體學科有所研究及思考。3type 聯合創始人。

- 廖恬敏(Tien-Min Liao):平面設計師。畢業於庫柏藝術學院字體設計學程(Type@Cooper),曾在紐約 Siegel+Gale 品牌設計公司工作多年,參與多項跨國品牌系統設計及標準字設計。現為獨立設計師,與多家品牌及廣告公司合作,專註於標準字及客制文字設計。

- 羅小弟(Roman Wilhelm):傳達設計師,字體設計師,畢業於德國萊比錫平面設計與書籍藝術大學字體設計專業,師從荷蘭字體設計學者 Fred Smeijers;2007–2013 年參與蘇黎世藝術大學的多語言文字設計研究小組工作;現於布倫瑞克造型藝術學院教授字體排印課程。

一個相關討論

日前收到讀者來函提問,涉及到一些背景知識補充,分享問答如下:

問:Peiran 提到中國字體排印的發展帶有國情特色:「……2)生產資料不同……3)勞動組織結構不同……」活字印刷在北宋年間發明,難道在這之後勞動分工沒有發生大的變化嗎,而雕版印刷和活字印刷在中西方又是如何對勞動組織結構產生影響的?

答:正如所引用段落的前文所述,中國雖較早發明了活字印刷術,但由於漢字字數太多,一直到明清,書籍都主要使用雕版印刷,雖也不斷有人嘗試木活字、金屬活字的印刷,但雕版技術其實一直在效率和質量上佔優勢:刻工的手法其實已經非常純熟,比起活字印刷每次要從龐大的字庫揀選、排版,直接刻雕版反而靈活方便;版可以一直保存,重印便捷;雕版印刷成書的美觀程度也遠遠優於活字印刷。即便到了明清,木活字銅活字印刷有所發展,但依然處於市場邊緣,無法成氣候,生產方式也就難有變革。一直到清末,西方傳教士在中國開展活動,為大量印刷書籍而改良漢字活字技術之後,才逐漸轉變。

西方在古騰堡改良金屬活字印刷術之前,大部分書籍都使用手抄,而古騰堡之後,西方極為迅速地接納了新技術並用諸大批量印刷,因為字庫較小,活字印刷較手抄來說,效率提升太多了。而活字印刷則有畫稿、刻字沖、鑄模、鑄字、揀字排版、印刷等多道工序,相對雕版來說,分工更細,也是一種更工業化的流水線生產方式。