1943 年的春天。二戰中被德軍佔領的荷蘭已經進行了多年的非暴力抵抗運動。除了大規模地掩護像安妮·弗蘭克(Anne Frank)這樣的猶太家庭之外,地下印刷業也在暗中遍地開花,逾千份小報在各處發行,有些甚至後來發展為大型報紙和雜誌,運營至今。時任阿姆斯特丹市立博物館(Stedelijk Museum Amsterdam)策展人的 Willem Sandberg(威廉·桑伯格)也在做着一份特殊的印刷工作,他憑藉自己在文字排版設計方面的專長和印刷商 Frans Duwaer 的幫助,在博物館的地下室里為猶太人偽造身份證明,使他們躲過蓋世太保的迫害。然而流亡者愈來愈多,大量與人口資料不符的假證使 Sandberg 和其他藝術家同僚的處境艱險。於是,經過精心的策劃,他們在 3 月炸毀了市政統計辦公室,上萬份資料化為烏有,再無對證。

Sandberg 在德軍的追捕中逃過一劫,但他的妻兒和其他多位同仁為此付出了生命的代價。活在和平年代的設計師和策展人們極難想象,自己的工作若牽扯上鮮血淋漓的生死會是怎樣的場景。即使戰時湧現的許多平面作品也表達了設計師和藝術家對戰爭的思考,但身體力行地把炸彈藏在自己家裡的 Sandberg,顯然更有一位社會活動家的尖銳性。

即使不了解 Sandberg,我們也一定會對這些十分熟悉:走進一所當代藝術展覽館或美術館,室內是典型的「白盒子」風格,館內不僅有展覽空間,還設有咖啡廳、餐廳、放映室、演講廳、書店、工作坊等公共設施,當然必定還有一疊疊設計精巧、印刷考究的出版物……在半個世紀前,即使是現代藝術,與公眾也沒有如此親近,但在 Sandberg 管理下的 Stedelijk,這些都早早地實現了。

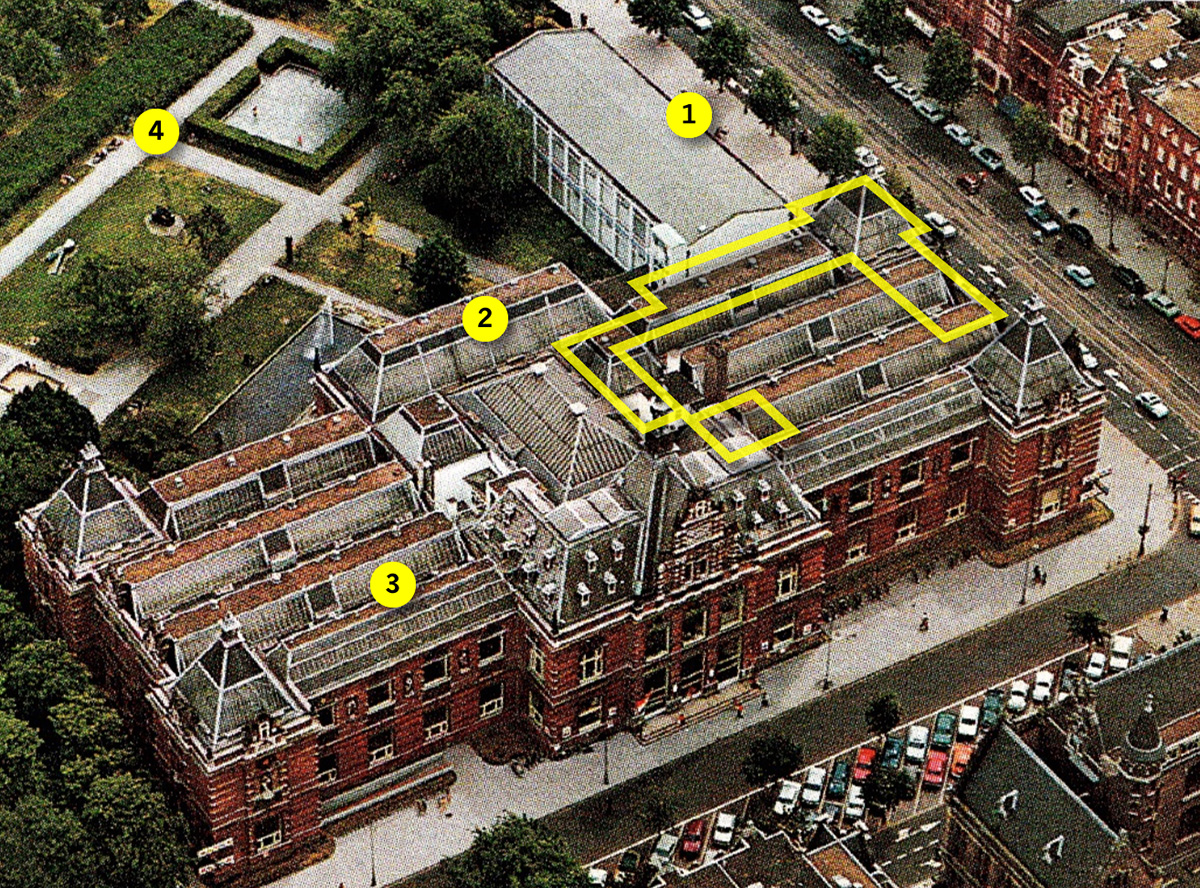

在 1938 年,擔任策展人的 Sandberg 就已經將老舊的 Stedelijk 內部牆面全都刷成白色。而當戰後的社會經濟逐漸平穩,Sandberg 結束逃亡生活回到 Stedelijk 擔任館長,開始對博物館進行更深層次的現代化改造。他到歐洲各國的博物館考察,也從美國 MoMA 那裡受到了許多啟迪。為了將 Stedelijk 徹底轉型成為現代藝術博物館,他首先清理了館藏,將一部分作品挪出倉庫,永久展出,騰出了一大部分空間;他與建築師 Frits Eshauzier 和 Bart van Kasteel 合作,為博物館增加了演講廳,在主建筑西南側新建了輔樓,增設了讓孩子們創作繪畫和手工的兒童工作坊,同時開辦了藝術商店,銷售藝術品的複製品、明信片和平面藝術作品。

Sandberg 認為,應當慷慨地將公共設施放置在博物館的中心。因此一樓最大的朝南展廳被改造成了集咖啡廳、餐廳、圖書館、閱覽室、花園露台於一體的公共空間。這種觀點在當時十分新穎,而即便是在現今的美術館中,也未必能把公眾觀展的舒適度置於藝術作品之上。1954 年建成的側翼輔樓更是聞名遐邇,人稱「the Sandberg Wing」(Sandberg 翼樓),它與主建築莊嚴肅穆的風格形成了鮮明的對比,用巨大通透的玻璃窗代替沉重的外牆。

以往在博物館的高牆前匆匆來往的人們,這回竟然能從窗外「窺視」館內的展品,爾後難免好奇地踏進大門一看究竟。博物館與公眾之間的實體隔閡被削弱了。這不免讓人聯想巴黎的蓬皮杜藝術中心,將鋼架結構和各種密布的管道統統移到了牆外,除了彰顯開放不拘的姿態,也充分優化了館內的空間。事實上,Sandberg 也參與了蓬皮杜建築方案的甄選工作。

翻新裝修,只是向現代轉型的一小步,Sandberg 對展覽項目的革新則具有更深遠的影響。

在戰後的歐洲,許多博物館的建築及其收藏的藝術品都遭受了不同程度的損壞、盜竊,有的被迫轉移,有的則完全被毀。這一特殊時期讓管理者們在重組振興博物館的同時開始反思:博物館究竟應當在社會中扮演怎樣的角色?僅僅是作為學術調研和作品保存的機構,給社會提供藝術史教育么?

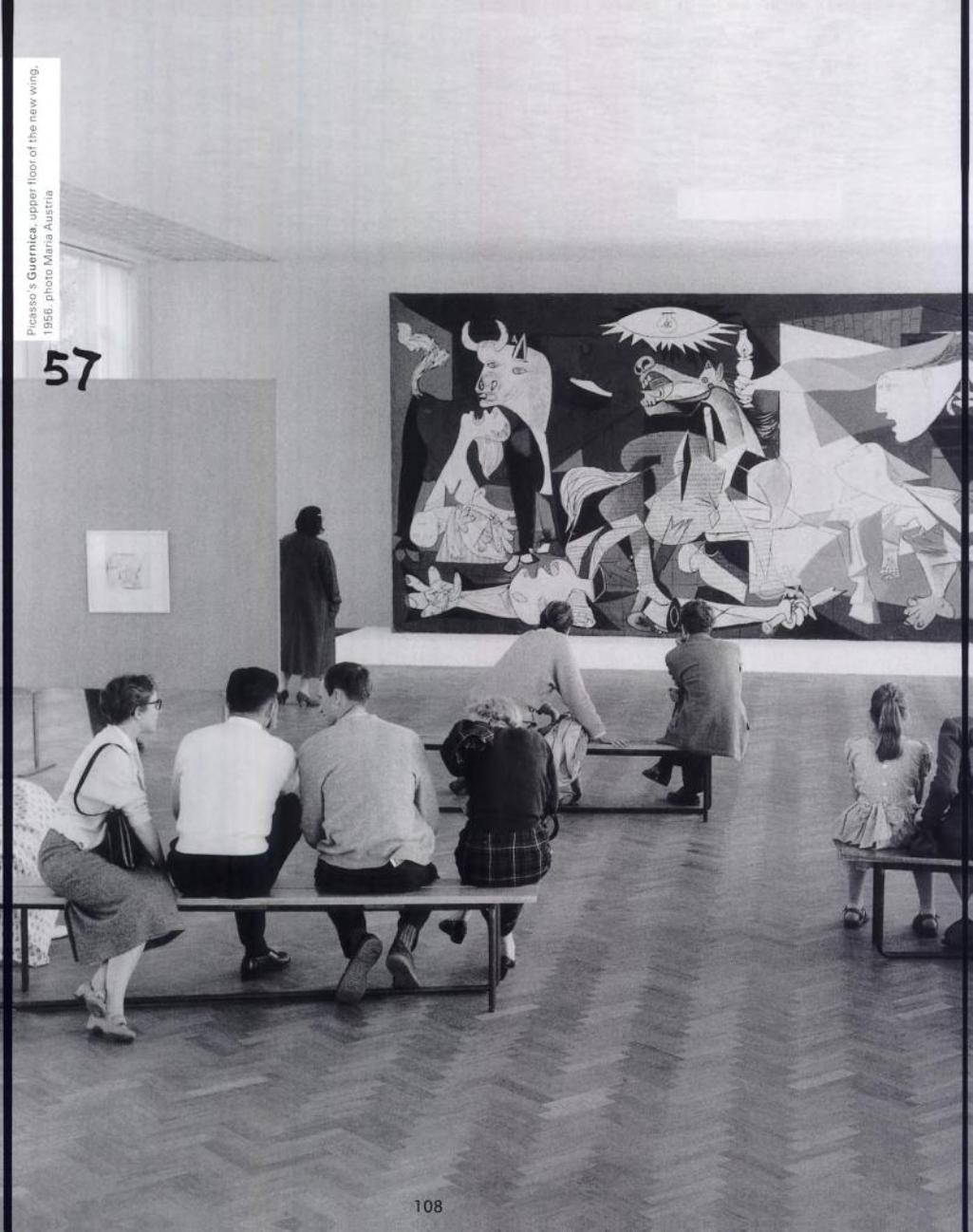

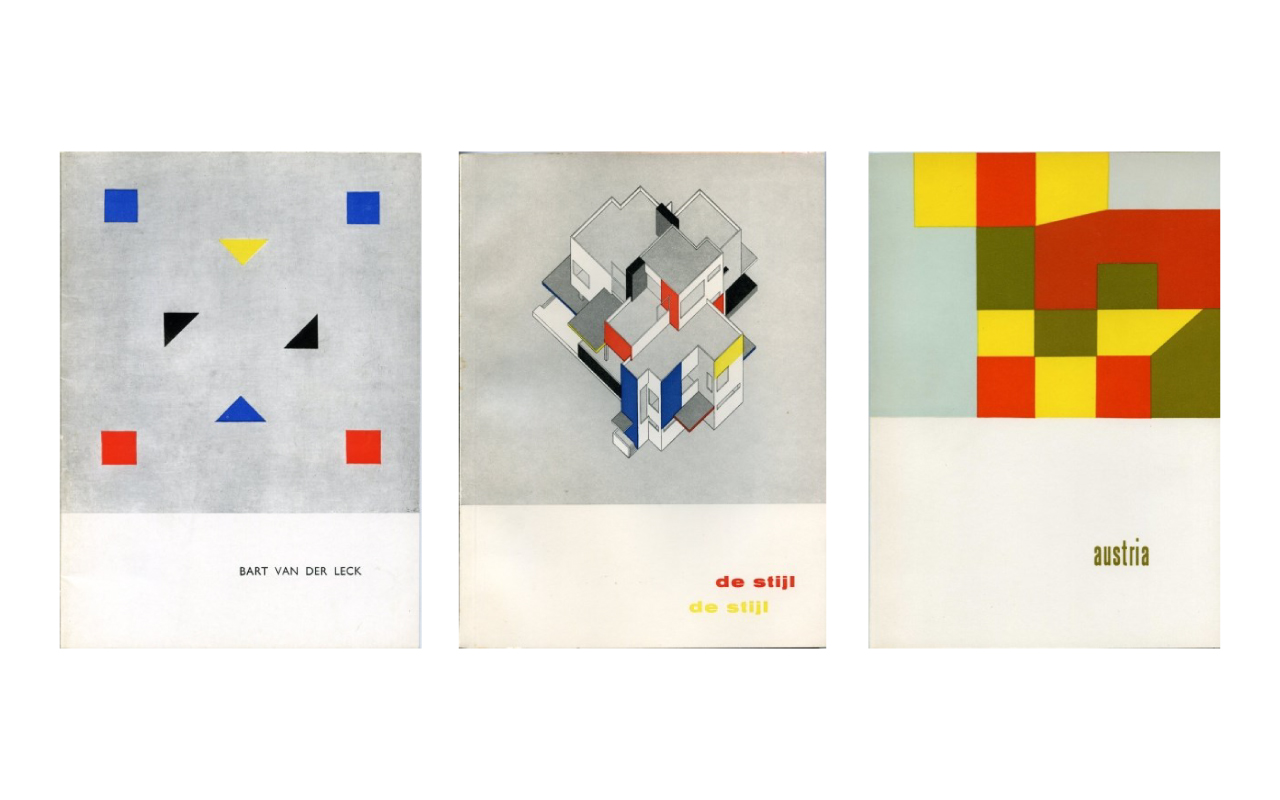

Sandberg 是反對這種模式的人之一。或許是出於設計師的思維,或許是出於他高度的社會責任感,在他看來,既然古典藝術作品能折射當時的社會,那麼現代藝術自然也應當擔負起反映現代社會的責任。他認為博物館不應當只陳述過去,而應當面向未來,「幫助我們認識自己的時代」。而無論是視覺藝術、工藝美術、平面設計、音樂表演或別的任何藝術形式,無不是藝術家對當下的反思,都應佔有同樣的地位。於是 Sandberg 為 Stedelijk 增設了工藝美術部、印刷與繪畫部,後又引入現代音樂、電影和攝影作品;他很早就開始推廣畢加索和波洛克的作品,更是以幾百荷蘭盾的低價購入了蒙德里安、康定斯基、施威特斯等大師的早期作品,對現代藝術可謂獨具慧眼;另外,馬蒂斯、基希納、馬列維奇等人的作品以及荷蘭風格派運動(De Stijl)、俄國結構主義、包豪斯等國際藝術運動的作品也先後納入了館藏。

除了在內容上「換血」,在策展形式上,舊有的框架也必然要打破。

不同於以往對藝術史的平鋪直敘,Sandberg 嘗試的是主題性的策展思路。如今這種形式司空見慣,在當時卻勢必面臨遭受抨擊的風險。然而 Sandberg 早在 1930 年代就在荷蘭藝術與工藝協會(VANK)為威尼斯的國際服裝與藝術中心(CIAC)策划過許多主題性的展覽及藝術表演活動;也是在那個年代,他造訪德紹時期的包豪斯(Dessau Bauhaus),同時對德國在 20 世紀初的類似策展實驗深有了解,他相信這種方式更能使藝術觸動大眾。在 1958—1960 年間,他與 CIAC 的秘書長、意大利藝術家 Paolo Marinotti 共同策划了「活力的循回」(Ciclo della Vitalità)主題系列展覽,其中「藝術中的活力」和「從自然到藝術」(De Vitaliteit in de Kunst & Van Natuur tot Kunst)兩個展覽在 Stedelijk 展出,它們代表了兩位策展人「反博物館」(anti-museum)的觀念,完全拋棄了藝術史視角的陳述,而是用作品圍繞主題概念本身進行批判性的探討。兩位策展人期望這些打破傳統創作方式的作品能夠使觀眾以一種新的視角看待社會。可惜荷蘭批評界似乎並沒有準備好迎接這種變革,幾乎清一色地批判 Sandberg 和 Marinotti,認為展覽過於抽象、主觀、主題概念假大空。但是這標誌着 Stedelijk 的涉域已有了先於時代的轉變,藝術館從一個職能機構逐漸轉變為策展人或藝術家所運用的媒介。隨後,Sandberg 又策划了他最為著名的「行動中的藝術」(Bewogen Beweging, 1961)、「動態迷宮」(Dylaby, 1962)兩個展覽。

這些藝術方向上的探索突破,最終目的仍是促進觀眾對當下的感知,讓現代藝術實現其社會使命。這就要求 Stedelijk 所有面向大眾的宣傳品既引人注目、又有辨識度,吸引更多的人走進來,面對和思考藝術。在這方面,Sandberg 又展現出了他作為一名設計師在字體排印方面的才華。

設計師和藝術家們通常不願兼任行政職位,Sandberg 也是在確保自己還能做設計的前提下才接受了館長的職務。何況他不喜歡替客戶做設計,而在 Stedelijk 他可以全憑自己的思路創作,不受任何限制。因此,即便事務繁多,精力充沛的他結束了白天工作之後,也會把晚上和周末留給心愛的設計工作。他先後為 Stedelijk 製作了超過 320 本展冊和 270 幅海報,簡潔而字型多變的字母、鮮明的原色(尤其是紅色)、不規則的圖形、不對稱的版面、各種粗糙紋理的紙張、撕邊、拼貼……這些辨識度極高的風格形成了人們對當時 Stedelijk 的視覺印象。

這種風格有一部分歸因於當時戰後博物館和印刷廠的物資匱乏,另外一方面則與 Sandberg 的經歷不無聯繫。1897 年,他出生在一個嚴格的清教徒家庭,生活環境養成了他安於節儉的心態。在阿姆斯特丹的藝術學院學習了一陣子之後,他前往瑞士尋找新的方向,同時探索新的生活方式,這期間他接觸了馬茲達茲南運動(Mazdaznan),開始素食主義的生活,偶爾禁食;當然他還在印刷廠待了近六個星期,頭一回學習了字體排印的技術。之後他在歐洲繼續遊歷,在維也納時,他研究了 Otto Neurath 的國際文字圖像教育系統(Isotype System),在德國時,他造訪了包豪斯。不難想象,這已經足以讓他形成對簡約冷靜的現代風格的偏愛,或者說,是他不斷在實踐中確證了個人風格。Sandberg 沒有受過正式的設計訓練,完全憑藉自己的實驗、實踐和不知疲倦的探索,形成他獨特的作品風格。

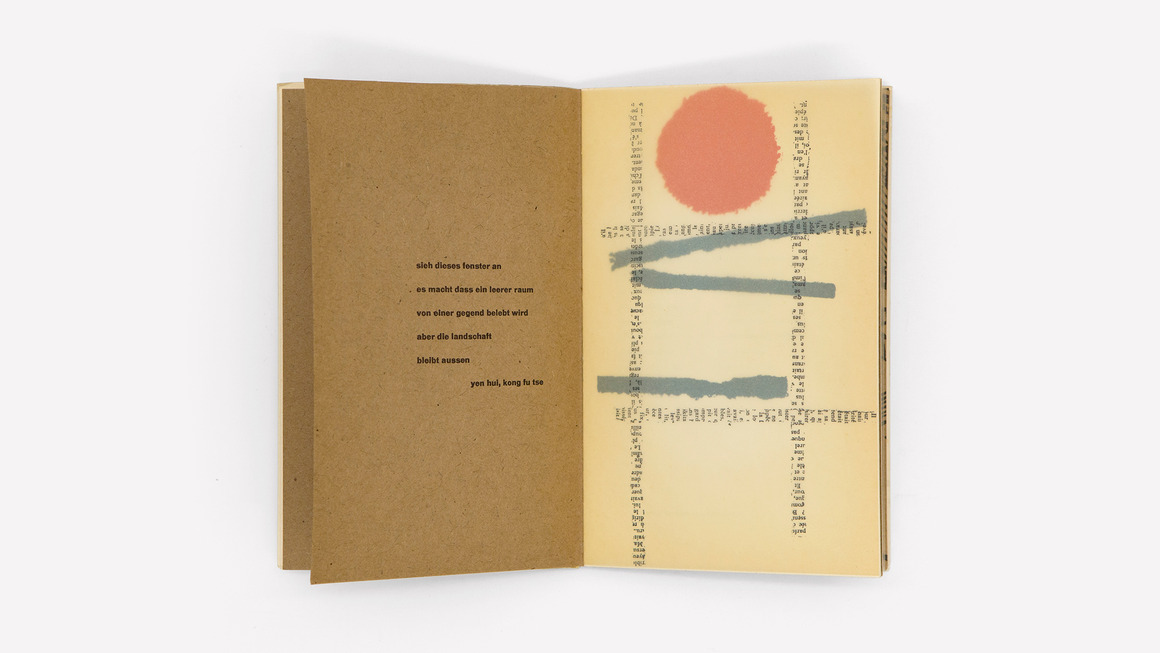

市政統計辦公室炸毀之後,Sandberg 騎着一輛自行車逃往海邊,那裡有他為 Stedelijk 規劃建造的一個地堡,用來在戰時轉移藝術品,這回成了他自己的藏身之處。他開始隱姓埋名地生活,無法外出隨便走動,只擁有無盡的空白時間。於是他大量地閱讀、思考、畫畫、以及創作他喜歡的文字設計作品。在 1943—1945 年間,他一共設計製作了 19 本小冊子,後命名為《實驗文字設計》(Experimenta Typografica),它們堪稱 Sandberg 字體排印實驗的思想精華,也是他設計風格的典型代表。

《實驗文字設計》的包含了文字、繪畫、攝影等內容,文字部分有的是 Sandberg 自己所寫,有的則引用了他喜歡的作家的文字,主題包羅了愛情、死亡、教育、建築、藝術等等。封面的標題字型極為豐富,粗糙的手撕字母、粗壯的埃及風格字母、利落的非襯線體、肥大的鏤版數字、稜角分明的幾何字形等等,雜糅並用,手法大膽。

在資源極度貧乏的環境下,他用盡一切他能找得到的材料來創作。紙板、紙巾、包裝盒、牆紙都拿來物盡其用,文字和照片則是從各種雜誌上剪下來的。標題字母往往是用一把小刀從紙上切割下來再進行粘貼,到了後來他則直接用紙徒手撕出字母。按照他的說法:

to free myself

from classical drawing

I started tearingthe rough contour pleased me

tearing has something in common

with sculpture

the result is obtained

by removing

as opposed to adding

in modeling and painting(為了將自己

從傳統的繪畫解放

我開始用手撕的方法粗糙的邊緣讓我欣喜

手撕與雕塑

有共同之處

要達到結果

你需要不斷減去

而不像建模和繪畫

需要不斷添加)註:只用小寫字母書寫是 Sandberg 在 1930 年代就養成的習慣,在這一點上他顯然受到了 Jan Tschichold 的《新字體排印》(Die Neue Typographie)中的觀點和其他先鋒派的藝術家的影響。

顯然這種風格一直持續到了 Stedelijk 的印刷設計中,即使那時已經不再為材料緊缺所迫。如果說,形式上的簡約尚屬個人偏好的話,那麼對色彩、元素組合和文字內容的把握則反應了創作者的心境。一個 45 歲、正處於事業黃金時期的人,驟然陷入了無法工作、抹掉了過去、又看不見未來的生活,成天只能躲在地堡里度日,但在《實驗文字設計》中看不到這些,除了粗朴的紙張略微透露出環境的逼仄之外,作品本身依舊充滿了大膽活潑的探索精神。在談起這段經歷時,Sandberg 將其視作不可多得的饋贈,與其說是逃亡,不如說他得到了一次隱居的機會,得以靜心深思。Sandburg 為 Stedelijk 奠定的實驗平面設計的傳統影響深遠:著名平面設計師 Wim Crouwel 後來長期為 Stedelijk 服務,新一代的平面設計師如 Experimental Jetset 等積極為 Stedelijk 進行過創作。

1963 年 Sandberg 離開了 Stedelijk,隨後應邀前往耶路撒冷,擔任即將建成的以色列博物館(Israel Museum)主席。除了運籌帷幄地管理籌建事務、制定館藏及展覽政策之外,他也為博物館定下了設計上的基調。初期的設計大多數由他親自創作,博物館本身的標識也是他當年設計的,至今仍在使用。

雖然管理博物館的工作極其耗費精力,但 Sandberg 似乎從來都是個不知疲倦的人,他依舊不斷地設計、創作、出版,在藝術家和各大協會組織中活躍,組織各種展覽,到各地演講,參加學術討論等等。他留下的大量作品和文字使我們在今天仍能從中獲得啟迪。

最近,英國美術館 De La Warr Pavilion 的 「Willem Sandberg: From Type to Image」(威廉·桑伯格:從文字到圖像)展覽正在進行中,將 Sandberg 自 1930 至 1980 年代的作品悉數展出,包括著名的《實驗文字設計》和一系列經典的 Stedelijk 海報畫冊。許多作品是首次公諸於眾。在英國的朋友們如有興趣,不妨前往欣賞。

參考及閱讀

- Willem Sandberg, Wikipedia

- Stedelijk Museum

- Ad Peterson, Sandberg, Designer and Director of the Stedelijk, Google Books

- “How Designer Willem Sandberg Championed the Rebellious Type”, Guardian

- “Exhibition History and the Institution as a Medium”, Stedelijk Studies

- “Willem Sandberg’s Experimenta Typografica”, Maharam

- “Willem Sandberg: Warm Printing”, Eye Magazine

- “A Unity of Spirit”, Creative Review

- Stefano Cagol, Towards a Genealogy of the Thematic Contemporary Art Exhibition: Italian Exhibition Culture from the Mostra della Rivoluzione Fascista (1932) to the Palazzo Grassi’s Ciclo della Vitalità (1959 – 1961), RCA Research Online

- “The Righteous Among The Nations”,

一個相關討論

荷蘭有 Sandberg Institut: http://sandberg.nl