翻譯 / Translation:賀榮凱經作者授權將其譯為中文

鮮有術語如「實驗」這樣被習慣性且隨意性地濫用。在平面設計和文字設計領域中,「實驗」這個名詞被用來象徵一切新鮮的、不尋常的、難以分類又或是出人意料的東西。「做實驗」這個動詞則經常就成了「設計過程」本身的代名詞;然而鑒於所有的設計結果都來自某個設計過程,這種表述毫無益處。實驗這個說法還有一層言外之意,那就是不對結果負責。學生被問到特定形式的創作意圖時,要是找不出什麼好答案,通常就說:「這只是個實驗……」

在一個科學的語境里,實驗是對想法的一種檢驗,是為驗證或推翻假設而進行的一組操作。這種意義上的實驗是探索知識的實證方法,可為他人奠定基礎。實驗步驟應保證可重複性,所有測量均在受控條件下進行,由此證明當且僅當某個特定操作執行後,某種現象才會發生。

伽利略的自由落體是一個著名的科學實驗:兩個不同重量的物體從比薩斜塔上下落。實驗表明兩個物體同時落地,驗證了他關於重力的假設。在這個意義上,一個文字設計的實驗應該是類似一套「測定濕度是否影響紙張着墨、以及如何影響」的步驟吧。

這樣看來,似乎只有在實證性知識的適用範圍內,又或是實驗結果能被可靠測量的情況下,一套科學的實驗方法才能成立。那麼,當結果不明確、非客觀、也並非基於純粹理性時會怎樣?最近有本書叫《文字設計的實驗:當代字體設計的激進創新》(The Typographic Experiment: Radical Innovation in Contemporary Type Design),其中作者 Teal Triggs 採訪了三十七位國際知名設計師,請他們定義自己對「實驗」這一術語的理解。

不出所料,見於書中的定義各自截然不同。它們有着個人信仰體系的烙印,也因設計師的不同經歷而有着各自的傾向性。8vo 的 Hamish Muir 說「任何字體工作都是實驗」,Meller Hammer 卻堅持「實驗性文字設計並不存在,也從來沒存在過」。為什麼人們對如此常用的一個概念會有如此不同的理解?

在設計師們對「實驗」這個概念的各式理解中,有兩種主導看法。一種是美國設計師 David Carson 所概括的那樣:「實驗性意味着我從來沒嘗試過的東西……意味着人們從來沒見過、也沒聽過的東西。」Carson 和其他幾位設計師認為實驗的本質在於最終結果在形式上的新穎性。這個觀點有很多先例,但在一個信息流動從未如此迅速的時代,在一個信息可被空前地檔案化存儲的時代里,號稱一個形式是完全新穎的,明顯變得越發困難了。九十多年前 Kurt Schwitters 宣稱要「用別人沒有做過的方式去做」,這種做法足以定義當時所謂的新式文字設計——他本人的作品正是這種做法的範本——然而今時不同往日。現在的設計師越來越了解整個作品群體和與之相伴的話語。因此,再宣稱新穎性就像是對設計師而言的歷史盲。

有意思的是,Carson 的說法也暗示了「實驗」的精髓是逆大流而行,不隨慣例。這與「實驗」在科學意義上的語用截然相反。科學實驗意在增進知識的積累;而在設計中,結果以主觀方式評價,存在着一種逆普世知識而行的趨向。在科學中,單個個體也可以進行有價值的實驗;但是設計實驗根植於反常規主義,必須針對其他「常規」方案所構成的背景,方能成立。在這個意義上,如果世界上只有一個設計師的話就不可能實驗了,因為實驗的度量標準不復存在。反常規主義需要逆着「常規的」大流而進行,這時若越來越多的設計師聯手,都以類似的風尚創作,那麼局面就會被改變。先前的常規會變成新的反常規。這種實驗的命運就是對主流永久的抵抗;這是一個循環,一場環繞追逐賽,也不知道是誰在追誰。

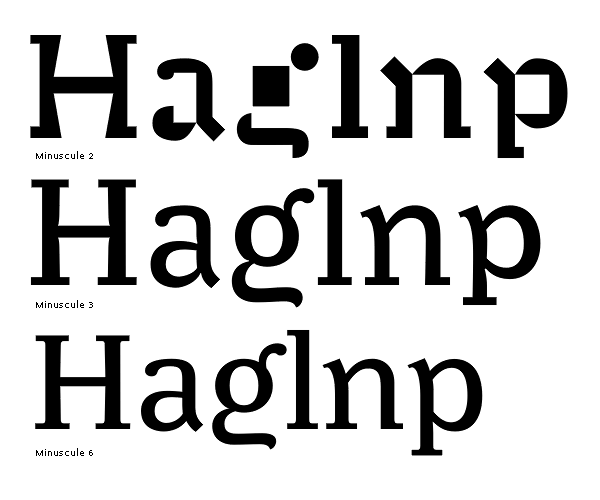

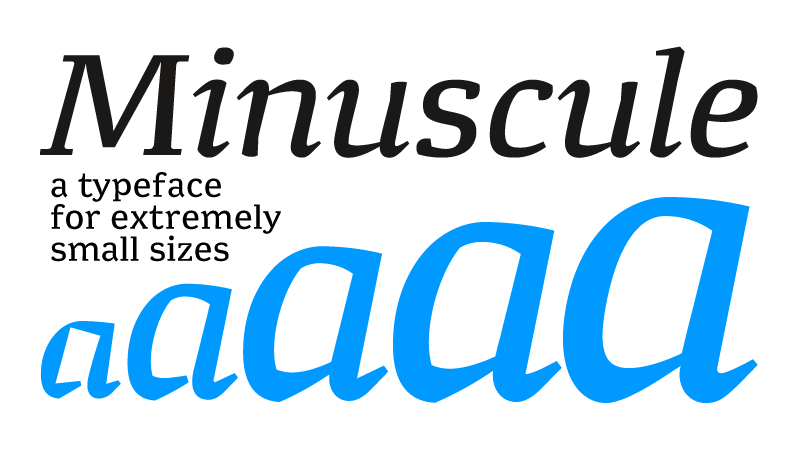

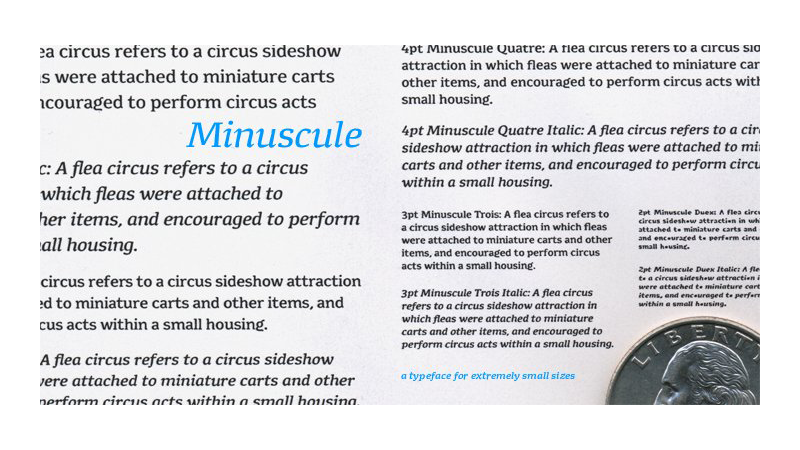

說到底,字體設計和文字設計究竟能不能容下一種實驗性的方法?字母表(alphabet)從本質上來說就是依賴常規、被常規所定義的。不受常規束縛的字體設計就像是一種私有語言:雙方會喪失交流能力。然而正是字母表的約束條件啟發了很多設計師。最近的一個例子,是法國字體設計研究生 Thomas Huot-Marchand 的作品,為了探究易認性(legibility)的極限而不斷削減字母的基本造型。這是一個「字號特異式文字設計」(size-specific typography)項目,叫「Minuscule」。Minuscule 供正常閱讀字號所用的字母,與常規的書籍正文字體很接近;隨着字號不斷減小,字母的形狀會被不斷簡化。在極小字號下(2 pt),Miniscule 變成了一種對字母表的抽象簡化,去掉了正文字體設計中常見的所有細節和視覺修正。二十世紀初法國眼科學家 Louis Emile Javal 發表過類似的研究工作,Huot-Marchand 的項目在此基礎上進行。兩個項目對於實際應用的貢獻都很有限,因為閱讀過程仍然被肉眼的能力極限所主導。不過,Huot-Marchand 和 Javal 都對易認性的約束條件進行了探究;而文字設計就運作在易認性之中。

在《文字設計的實驗》里,關於「實驗」的另一種主導看法由美國的 Michael Worthington 提出,他是一位英裔設計師和教育家:「真正的實驗意味着冒險」。如果僅從字面理解,這樣的表述沒什麼價值:我們馬上可以問,危險何在,而文字設計師到底又在冒什麼風險?其實,Worthington 指的是設計師在實驗中冒着無法預知確切結果的風險。

一個類似的定義出現在 E.A.T(Experiment and Typography)展覽中。E.A.T. 由三十五位捷克和斯洛伐克字體設計師及文字設計師參展,在描述展覽的概念時,策展人 Alan Záruba 和 Johanna Balušíková 將側重點放在了發展和過程之上:「這個展覽側重於那些記錄下設計師理念發展的項目。我們的注意力,集中在字體設計和文字設計領域中革新性解決方案的創作過程上。在這其中,實驗性的流程常常作為探索未知領域的方式。」

在這個意義上,一個實驗對結果沒有任何先入為主的設想;它僅僅為探明一個因果關係而進行。正因如此,實驗這一工作方法,與產品導向的設計相互對立;產品導向的設計旨在達成某個已知的、預先構想好的結果,而非創造出新的東西。

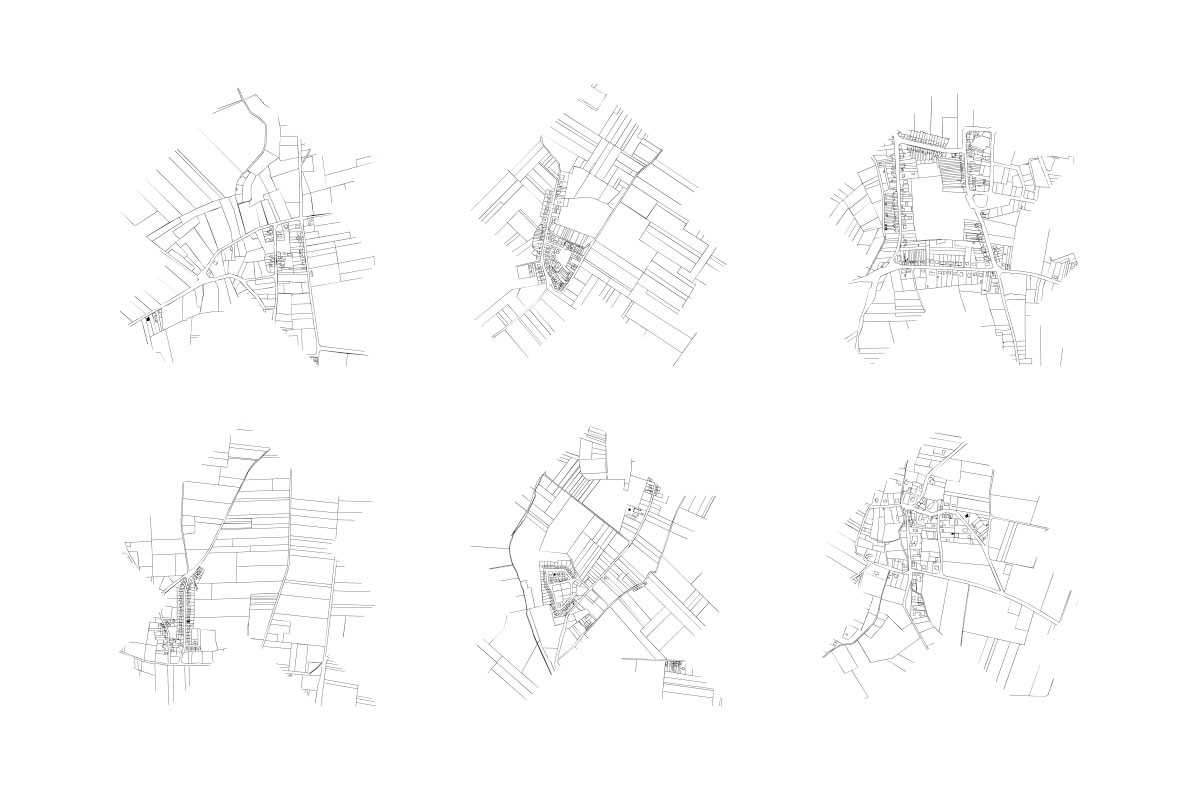

比利時設計師 Brecht Cuppens 基於地圖繪製法,創作了一款實驗性字體 Sprawl,將比利時的人口密度納入其中。在 Sprawl 中,各個字母的外輪廓完全相同,打出來後相互扣合。至於各字母的填充方式,則會根據它在荷蘭語中的出現頻率來變化。最常用的字母(e)表現人口的最高密度,最不常用的字母(q)表現最低密度。通過排出一組樣字,就能創造出 Cuppens 對比利時風貌的一種再現。

另一個在線項目 Ortho-type,也將「實驗」視作無固定預期結果的創作過程。Ortho-type 三人組—— Enrico Bravi、Mikkel Crone Koser 和 Paolo Palma ——將 Ortho-type 描述為「一套知覺體操,刺激心靈和眼睛在扁平表面上提取和處理立體平面……」。Ortho-type 是一款在線字體應用,它能被三維化地觀看。在各視圖中,觀者都可以設置各個可用的變量——長度、廣度、深度、粗細、顏色和旋轉角度,以此生成這個字體模型的多個變體。用戶還可以將這些變體生成為傳統的二維 PostScript 字體。

雖然這種實驗性的過程沒能投入商業應用,但這種過程的結果有可能會促進其他的實驗,並適用於商業活動。一旦被商業吸納,這種產品就不再是實驗性的了。David Carson 最開始做他的形式實驗可能只是出於好奇心,但現在,類似形式的設計已經被耐克、百事或者索尼這樣的商業巨頭所採用。

順着這條線,我們可以進一步提出:任何已完成的項目,嚴格來說都不是實驗性的。實驗性僅存在於創造過程之中。一經完成,它就成了整個作品群體的一部分,那個它曾經想要挑戰的對象。當實驗到了它的最終形態時,就可以被任何常規的分類及參考系統所命名、分類並分析。

一個常用的實驗性技法,是將幾種獨立不相關的工作方法合併起來。例如,語言學家系統性地研究語言,主要興趣集中在口語以及分析它們在特定時間點上的運作等問題。然而,語言學家很少涉足語言的視覺表現,因為他們將其當作是人工的(artificial),因而是次於口語的存在。文字設計師則關注字體在印刷和其他複製技術中的呈現,通常對於構圖、色彩理論、比例、紙張等等有着豐富的知識,但對它們所再現的語言本身就缺乏了解。

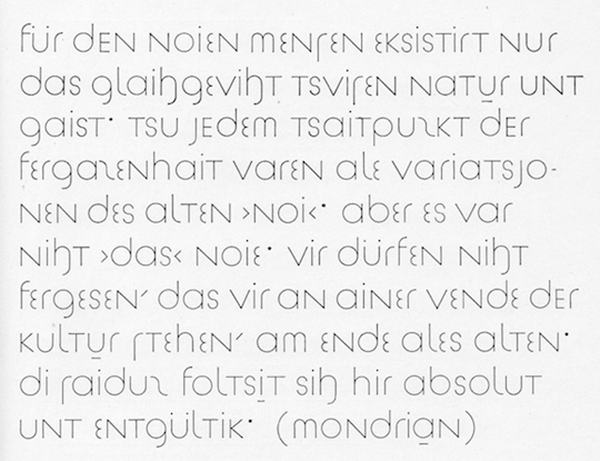

法國設計師 Pierre di Sciullo 在廣泛的媒體中進行文字設計研究。在他的作品中,這兩個對立的趣味點碰到了一起。

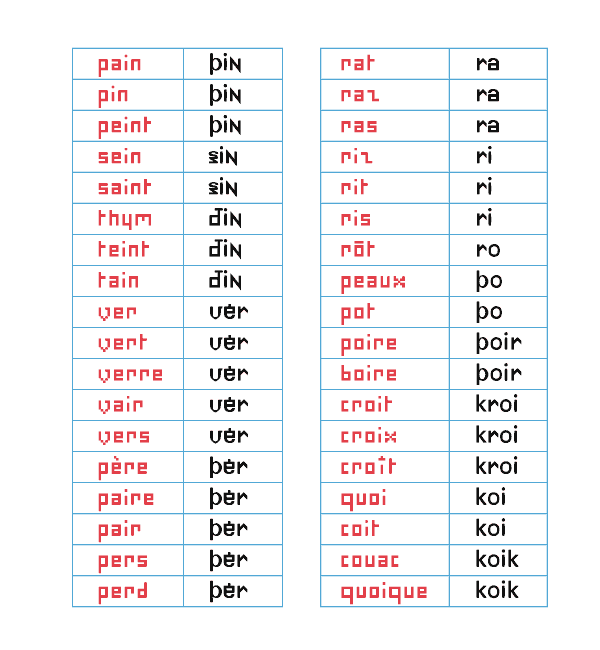

他的字體 Sintétik 將法語字母表精簡到只剩核心音素(將字與字區分開的聲音),並將其壓縮至 16 個字符。Di Sciullo 強調的是這個系統的經濟性;同一種發音的多種拼寫方式經過去冗後,平均每本書可以減少 30% 左右的字數。比如,法語詞「peaux」(皮膚)和「pot」(罈子)都被精簡為它們的最簡表現形式「po」。用 Sintétik 排出來的字,只有朗讀出來才能被理解,讓讀者回歸了中世紀口頭閱讀的體驗。

Quantange 是另一個法語專用字體。它基本上是一套用於在視覺上標註發音、韻律和朗讀節奏的音標字母表。Quantange 中的每個字母會有多種造型,以對應它不同的發音方式:比如字母 c 會有兩種形式,因為它有 s 或 k 兩種發音。Di Sciullo 表示,Quantange 對學習法語的外國學生特別有用,另外還有演員和主持人,他們需要在語言上表現出傳統台本上並沒有標註的抑揚頓挫感。這個項目的基礎來自早期先鋒派設計師們的實驗,就是包豪斯、Kurt Schwitters 和 Jan Tschichold 那些人的工作。

在設計一款用來排 Georges Perec 橫排迴文(horizontal palindrome)的字體時,Di Sciullo 從閱讀體驗中提取靈感(Perec 創下了最長迴文的記錄,一首 1388 詞的、正反都能讀的詩,全文見此)。這個字體大小寫字母均有,專為雙向閱讀而設計(每個叫 Bob、Hannah 或者 Eve 的人都有福了)。Di Sciullo 的字體很好玩而實用性有限,但像上述其他文字設計領域中的實驗一樣,他的作品指向了此前未經探索的研究區域,擴充了我們對這個領域的理解。

本文的大多數例子都標誌着近期歐洲平面設計的志趣從形式轉向了概念,其中的佼佼者更是同時結合了形式與概念兩者。但是,對於文字設計領域內的實驗如何構成,依然沒有權威性的解釋。隨着行業的發展,隨着越來越多的人來實踐這門精妙的藝術,我們將不斷地重新定義「實驗」的目標,並感知它持續推進的邊界。

一個相關討論

“實驗”的必要性毋庸質疑。需要注意的是,其是否攜帶科學性或者某種邏輯性,否則很容易進入一個純粹藝術形式(態)探索的空間。當然,如果在這樣一種情況下,能達到一個哲學高度,倒是令人充滿期待的。